茨木のり子の詩から学ぶジェンダー平等?茨木のり子の言葉が私たちに問いかけるものとは!?

戦後を代表する詩人、茨木のり子の言葉が、ジェンダー平等を考えるきっかけに。日常の細やかな観察と強い精神性を描いた詩、そして遺書に込められた彼女の生き様から、現代社会におけるジェンダー問題の本質を探ります。

💡 茨木のり子の詩集『自分の感受性くらい』は、彼女の戦争体験や人生観が反映された作品です。

💡 茨木のり子の詩は、ジェンダー平等や女性の生き方について深く考えさせられます。

💡 茨木のり子の遺書は、彼女の強い意志と生き様を表しています。

それでは、茨木のり子の生涯と詩の世界について詳しく見ていきましょう。

茨木のり子の生涯と詩の世界

茨木のり子の詩が伝える、戦争と平和の深みとは?

深い洞察と精神性

茨木のり子の詩は、戦争体験や人生観が反映された表現が特徴的ですね。

✅ 「自分の感受性くらい」は、1977年3月に花神社から刊行された茨木のり子の第5詩集です。

✅ 装画は中谷千代子、装幀は著者自身が行いました。

✅ 詩集には「詩集と刺繍」、「癖」、「自分の感受性くらい」など、様々な題名の詩が収録されています。

さらに読む ⇒bookface’s diary出典/画像元: https://bookface.hatenablog.com/entry/2023/03/22/180000茨木のり子の詩は、シンプルながらも力強い言葉で、心を揺さぶるものがあります。

茨木のり子は、1926年生まれの詩人であり、戦時中の空襲や勤労動員を経験したことで、戦争と平和について深い洞察を持つようになりました。

彼女の詩は、凛とした「わたし」の輪郭を描き、日常の中の細やかな観察と強い精神性を示しており、特に詩集『自分の感受性くらい』に収録されている「波の音」は、夫を亡くした後の孤独と内面世界を静かに表現しています。

茨木のり子の詩は、戦後を代表する美しくけなげな作品として、今も私たちに強いメッセージを伝えています。

茨木のり子の詩は、戦争や平和、女性の生き方など、現代でも共感できるテーマが描かれていると感じました。

茨木のり子の詩とジェンダー平等

茨木のり子の詩は、どんな社会問題に光を当てるのか?

ジェンダー平等

茨木のり子の詩は、ジェンダー平等という観点からも非常に興味深いですね。

✅ この記事は、詩人茨木のり子さんの詩集「茨木のり子詩集 (岩波文庫)」を紹介し、その詩の中に「ジェンダー平等を実現しよう」というSDGsの目標に通じる部分があることを論じています。

✅ 茨木のり子さんの詩は、飾らない言葉で人の心に直接語りかけ、読者に「しっかり生きよう」という気持ちを抱かせる力があると説明されています。また、茨木さんの遺書が示す、きっぱりとした生き様と品格についても触れられています。

✅ 更に、日本のジェンダー格差の現状と、女性が社会で活動しにくい現状を指摘し、ジェンダー平等を実現するために、男性も女性も意識を変える必要性を訴えています。

さらに読む ⇒キクエスト - 知らない世界を知るメディア出典/画像元: https://paralymart.or.jp/kiquest/7357茨木のり子の詩は、ジェンダー平等という社会問題を考える上で、貴重な示唆を与えてくれると思います。

茨木のり子の詩集「茨木のり子詩集(岩波文庫)」は、彼女の詩がSDGsの「ジェンダー平等を実現しよう」という目標に繋がることを示唆しています。

茨木のり子は、戦争を経験し、男性中心社会の中で女性として生きてきた詩人であり、彼女の詩には、飾らない言葉で女性の生き方を率直に表現し、読者に「本当に知っているのか?」と問いかけるような鋭い洞察が詰まっています。

茨木のり子の詩は、女性の生き方を率直に表現しており、ジェンダー平等という観点からも考えさせられます。

茨木のり子の遺書と日本のジェンダーギャップ

茨木のり子の遺書から何が読み取れますか?

強い意志と生き様

茨木のり子の韓国語学習は、日韓関係の改善を願う彼女の強い意志を表しているんですね。

公開日:2022/03/18

✅ 茨木のり子さんは晩年、韓国語を学び、韓国現代詩の翻訳や日韓交流に尽力した。

✅ 彼女は韓国語講座を受講し、韓国語で書かれた手紙を送ったり、韓国料理を振る舞ったりするなど、韓国文化への深い関心を示していた。

✅ 茨木さんの韓国語学習は、日韓関係の改善を願う彼女の強い意志の表れであり、彼女の詩が持つ普遍的なメッセージを理解する上で重要な要素となっている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220318/dde/012/040/003000c茨木のり子の遺書は、彼女の生き方に対する強い信念を感じます。

記事では、茨木のり子の遺書が取り上げられ、その簡潔で上品な言葉遣いから彼女の強い意志と生き様を感じ取ることができます。

また、日本のジェンダーギャップの現状に触れ、女性が社会で活躍しにくい現状は女性だけの問題ではなく、男性や社会全体の問題であると指摘しています。

茨木のり子の遺書は、簡潔ながらも力強い言葉で、彼女の生き様を感じることができます。

ジェンダー差別の実態と意識改革の必要性

女性に対する無意識のジェンダー差別、あなたは感じますか?

感じる場合もある

ジェンダーバイアスという言葉は、日常的に使われている言葉ですが、その意味を改めて考える必要があると感じます。

公開日:2024/03/07

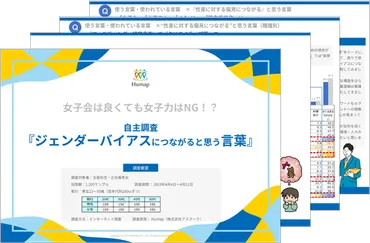

✅ この調査は、社会人1200人を対象に「女子会」「女子力」「スイーツ男子」などの言葉がジェンダーバイアスにつながるか調査したものです。

✅ 調査結果によると、「女子会」は受け入れられやすい一方で、「女子力」はジェンダーバイアスにつながると感じる人が多いことがわかりました。

✅ また、医療介護福祉業界では「リケジョ」という言葉も偏見につながると感じられる傾向があり、ジェンダーバイアスにつながる言葉を日常的に使っている人が多いことも明らかになりました。

さらに読む ⇒従業員総活躍サービス - Humap アスマークのHRサービス出典/画像元: https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/gender_bias_word/ジェンダー差別は、意識的に行われるものではなく、無意識に生まれてしまうものだということがわかります。

著者は自身の経験を通して、女性に対する無意識のジェンダー差別を感じることがあると告白し、女性が権威ある立場にいることに対する驚きや、女性が率先してサラダを取り分けることを「女子力が高い」と表現される現状など、具体的な例を挙げています。

ジェンダーバイアスは、意識的に排除していくことが重要だと感じました。

茨木のり子の詩から学ぶジェンダー平等

茨木のり子の詩は、ジェンダー平等について何を教えてくれる?

女性像への問いと解放

別冊太陽は、茨木のり子の生涯と詩の世界を深く理解するために、写真や資料を豊富に掲載しているんですね。

公開日:2019/11/27

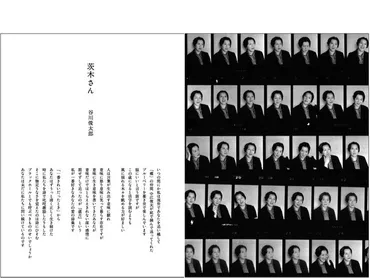

✅ 別冊太陽「茨木のり子 自分の感受性くらい」は、茨木のり子の生涯をたどり、詩の世界をより深く理解できる構成となっている。

✅ 詩作の背景となる写真や資料が多数掲載され、代表作「わたしが一番きれいだったとき」の詩と見合い写真、夫への想いの詩と夫婦のスナップ写真、自宅の風景などが紹介されている。

✅ 茨木のり子の詩は、生きた時代や暮らしぶりと合わせて読むことで、その言葉がより深く理解でき、彼女の生き方からシンプルにまっすぐに生きるヒントを得ることができる。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/jinbun/article/12903858茨木のり子の詩は、彼女の生き方や時代背景を知ることで、さらに深く理解できると思います。

この記事は、茨木のり子の詩を通してジェンダー平等について考えさせ、読者に自身のジェンダー意識について改めて考えるきっかけを与えてくれます。

茨木のり子の詩は、シンプルながらも力強い言葉で、人生のヒントを与えてくれます。

茨木のり子の詩は、ジェンダー平等や女性の生き方について深く考えさせられるとともに、私たち自身の生き方を考える上で貴重な示唆を与えてくれます。

💡 茨木のり子の詩は、戦争体験や人生観が反映された作品であり、ジェンダー平等や女性の生き方について深く考えさせられます。

💡 茨木のり子の遺書は、彼女の強い意志と生き様を表しており、私たちに生き方のヒントを与えてくれます。

💡 ジェンダー差別は、意識的に排除していくことが重要です。