教員の働き方改革は実現できるのか?大臣合意の内容とは!?

教員の働き方改革実現へ!大臣合意で残業削減、給与アップ、質向上目指す!現場の声と課題を分析し、教育の未来を考える!

💡 教員の働き方改革に向けた大臣合意が成立

💡 教員の長時間労働解消に向けた具体的な取り組み

💡 教員数の削減・抑制に関する議論

それでは、教員の働き方改革に関する大臣合意について詳しく見ていきましょう。

教員の働き方改革に向けた大臣合意

教員の働き方改革、何が変わった?

残業代アップ&働き方改善

教員の働き方改革は、教員の長時間労働問題の解消だけでなく、質の高い教育の提供にも繋がる重要な課題です。

公開日:2024/12/08

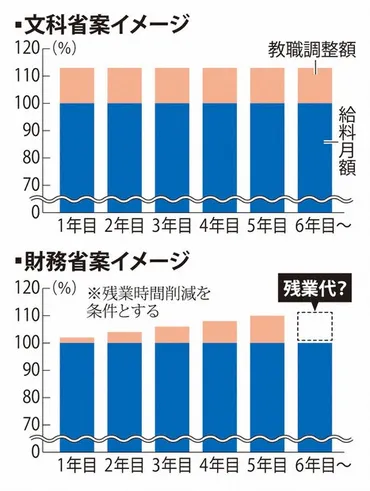

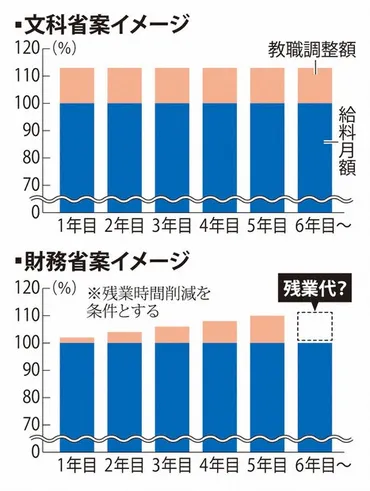

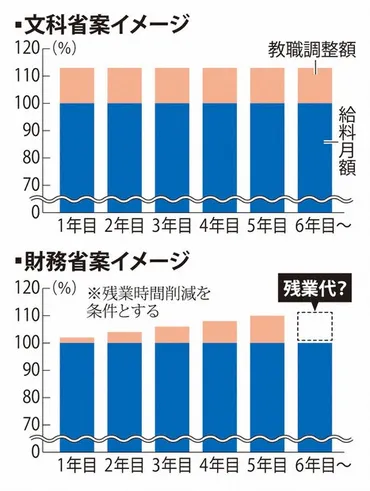

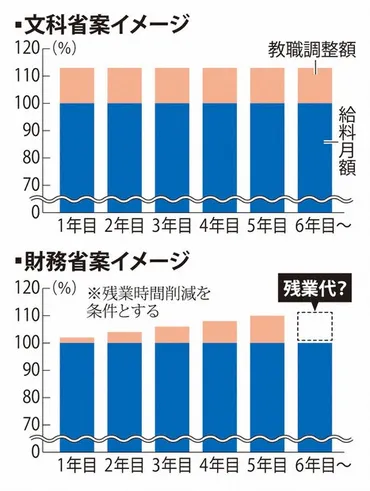

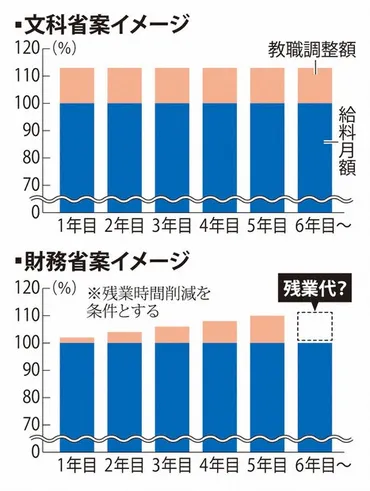

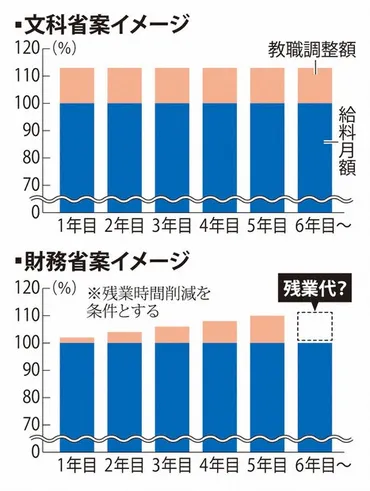

✅ 財務省は、公立学校教員の給与における「教職調整額」を5年かけて段階的に基本給の10%に引き上げる案をまとめました。

✅ この案は、教員の残業時間削減や働き方改革の進展を条件としており、一定期間ごとに進捗状況をチェックし、進展があれば翌年度の調整額を増額する仕組みとなっています。

✅ 文部科学省は教職調整額を13%に引き上げることを求めており、両省の方針は食い違っているため、年末の予算編成に向けて調整が進められる予定です。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241108/k00/00m/040/321000c教員の働き方改革は、教員の待遇改善だけでなく、子どもたちの教育の質向上にも大きく貢献すると期待されます。

教員の働き方改革に関する大臣合意が、文部科学省と財務省の間で成立しました。

この合意では、教職調整額の段階的な引き上げと、学校における働き方改革の推進が柱となっています。

教職調整額は、教員の残業代に相当するもので、大臣合意では令和12年度までに10%に引き上げる目標が掲げられています。

また、働き方改革については、授業時数の見直し、保護者対応などの縮減、残業時間の削減など、具体的な取り組みが盛り込まれています。

特に、財務省は、将来的な時間外勤務手当実現の可能性につながる「学校の働き方改革」の提案を大臣合意に盛り込み、教員の働き方改革に具体的にコミットすることを明記しました。

教員の待遇改善は、質の高い教育の提供に繋がるので、ぜひ実現してほしいですね。

教員の残業時間削減に向けた具体的な取り組み

教員の残業時間削減目標は?

5年間で月30時間程度

教員の勤務時間は、依然として長時間労働が課題となっています。

公開日:2024/08/22

✅ 令和4年度の教員勤務実態調査では、教員の勤務時間(在校等時間)は平成28年度と比較して全体で約30分短縮されたものの、依然として長時間労働が課題であることが示されました。

✅ 1日あたりの在校等時間は10時間前後、1週間あたりの総在校等時間は50〜60時間が多く、特に中学校では、55時間を超える人の割合が半数以上と、1週間の上限時間である52時間を超える教員が多数存在する現状が明らかになりました。

✅ 持ち帰り残業も発生しており、在校等時間と持ち帰り残業を合計すると、11時間を超えるケースが多く、月間の時間外労働時間が40~60時間程度になる教員も多いと推測されます。

さらに読む ⇒【プランプラン】キャリア・パスポート教育支援システム出典/画像元: https://www.planplan.ac/media/r4chousa-hatarakikatakaikaku-02/教員の残業時間削減は、教員の負担軽減だけでなく、家庭やプライベートの時間確保にも繋がるため、重要な取り組みと言えるでしょう。

大臣合意では、教員の残業時間削減に向けた取り組みとして、5年間で月30時間程度に縮減することを目標としています。

また、将来的には、時間外在校等時間を月20時間程度に縮減することを目指しています。

この目標達成のためには、授業時数の見直し、保護者対応などの縮減、勤務時間管理の徹底など、様々な施策が実施される予定です。

さらに、教員が長期休暇を取得しやすい環境整備も検討されています。

教員の負担軽減は、生徒への指導にも良い影響を与えるのではないでしょうか?

教員数の削減・抑制に関する議論

教員数の最適化、財務省はどんな考え?

削減と質向上を主張

教員数の削減・抑制は、少子化に伴う学級数の減少に対応する必要がある一方で、教育の質を維持することが重要です。

公開日:2022/11/23

✅ 財務省は、少子化が進む中で教員数の削減・抑制が必要だと主張し、教員1人当たりの児童生徒数が先進国並みに達していることを根拠に「量的充実度は既に高い水準である」としている。

✅ 教員の質の確保を重視し、若者を中心とした優秀な人材確保のための施策や民間出身者の採用・活用を促進する必要があると考えている。

✅ しかし、日本の教員数は、学級数に基づいて算出されるため、児童生徒数より教員数のほうが多くなるケースがあり、財務省の主張のように量的充実度が高いとは言い切れない。また、加配定数の削減は、少人数指導や不登校対策など質の高い教育の提供を阻害する可能性もある。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/633700教員数の削減は、指導体制の維持や質の高い教育の提供に影響を与える可能性があり、慎重な議論が必要だと思います。

一方で、財務省は、教員数の削減・抑制を主張しています。

財務省は、少子化の割には教員数が減っておらず、加配人員などの合理化を主張しています。

特に、教員の質の確保を重点課題として、若者を中心とした優秀ななり手を増やす施策や、民間出身者など、多様な人材を採用しやすい仕組みの検討を提案しています。

しかし、日本の教員の量的配置は高い水準であると評価できるのか、疑問点も指摘されています。

例えば、児童数と教員数の関係は、学級数×係数で決まっており、児童数の減少に比べて教員数の減少幅は小さく、必ずしも教員の量的配置が充実しているとは言えないという指摘があります。

少子化は、教員数の削減だけでなく、教育内容や教え方にも変化が必要だと感じます。

教員の質の確保と働きやすい環境の重要性

教員不足問題はどのように解決すべき?

質向上と働きやすい環境整備

教員の働き方改革は、教員の質の確保と働きやすい環境整備が不可欠です。

✅ 今回の答申は、教師を取り巻く環境整備のため、「働き方改革の更なる加速化」「学校の指導・運営体制の充実」「教師の処遇改善」 の3つの柱で構成されています。

✅ 答申では、学校における働き方改革の更なる加速化に向けて、教師が教師でなければできないことに集中できるよう、学校や教師の役割を見直し、学校、先生、教育委員会を含めて議論していく必要性を強調しています。

✅ また、指導・運営体制の充実のためには、教職員定数の改善や、若手教師のサポート体制の充実、不登校など様々な課題を持った子どもたちに対応できる教職員や支援スタッフの増員が不可欠だとされています。

さらに読む ⇒文部科学省出典/画像元: https://mext-gov.note.jp/n/n0b09c1566ccb教員の質の確保は、子どもたちの未来を担う上で非常に重要です。

教員の質の確保については、財務省の主張は単純すぎるという批判もあります。

日本の学力低下や教育格差、子どもの心の問題といった構造的な課題を解決するためには、教員の役割はますます重要になることが予想されます。

そのため、教員数の削減ではなく、教員の質を高め、働きやすい環境を整備することが、喫緊の課題と言えるでしょう。

現代社会は急速な変化を迎え、人材の質が社会のあり方を大きく左右する時代となっています。

特に、知識集約型の産業構造への転換が求められる我が国では、未来を創造できる人材育成が喫緊の課題です。

そのため、学校教育に対する期待が高まり、質の高い教育を提供できる教員の重要性が増しています。

教員の質を高めるためには、働きやすい環境整備が不可欠ですね。

教員に求められる資質能力

現代の教師に必要な資質能力は?

使命感、専門知識、指導力など

教員に求められる資質能力は、時代とともに変化しています。

公開日:2023/04/13

✅ 「新たな教師の学びの姿」の実現、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成」、「教職志願者の多様化や教師のライフサイクルの変化を踏まえた育成と安定的な確保」という3つの柱を中心に、令和の日本型学校教育を担う教師の育成・採用・研修等のあり方が示されています。

✅ 教員に求められる資質能力としては、ICTスキル、データリテラシー、ファシリテーション能力などが重要視され、教職員が集団として力を発揮できるよう、コミュニケーションや連携協働も強調されています。

✅ 具体的な改革策として、教員採用選考試験の早期化及び複線化、特別な選考ルートで入職した教師の活躍状況調査、教員免許更新制の発展的解消など、文部科学省、教育委員会、大学などの複数のステークホルダーが連携して取り組みを進めていくことが示されています。

さらに読む ⇒Teach For Japan出典/画像元: https://teachforjapan.org/journal/17318/教員の資質能力を高め、働きやすい環境を整備することで、より質の高い教育を提供できるようになるでしょう。

教員には、時代変化に対応し、子どもたちに必要な能力を育むための資質能力が求められます。

具体的には、教育者としての使命感、人間の成長への深い理解、子どもへの愛情、専門知識、教養、実践的な指導力、地球的視点、変化に適応する能力、教職への愛着、誇り、一体感、教科指導力、生徒指導力などが挙げられます。

教員一人ひとりの個性と得意分野を伸ばし、生涯にわたる資質能力の向上を図ることが大切です。

また、教職に対する強い情熱、教育の専門家としての確かな力量、総合的な人間力など、優れた教師の条件を備えることが重要です。

変化の激しい時代において、揺るぎない信頼と高い資質能力を備えた教員を育成することで、国民の期待に応え、未来を担う人材育成を実現する必要があります。

教員が働きやすく、子どもたちが学びやすい環境づくりは、社会全体の課題ですね。

教員の働き方改革は、教員の待遇改善、質の高い教育の提供、そして未来を担う人材育成に繋がる重要な取り組みです。

💡 教員の働き方改革に向けた大臣合意が成立

💡 教員の残業時間削減に向けた具体的な取り組み

💡 教員の質の確保と働きやすい環境の重要性