太陽の塔:内部公開48年ぶり!岡本太郎のメッセージを読み解く生命の樹とは!?

岡本太郎が挑んだ大阪万博!「太陽の塔」が秘めるメッセージとは?建設秘話から内部構造まで、芸術と技術の融合を解き明かす!

💡 1970年の大阪万博の象徴である「太陽の塔」の内部展示「生命の樹」が、48年ぶりに再生され、一般公開された

💡 内部展示「生命の樹」は、当時の展示を復元するのではなく、現代の技術で再解釈することで現代に蘇らされた

💡 展示は、生物進化の過程を視覚化することで、「人間とは何か」という問いを投げかける

それでは、最初の章へ進んでいきましょう。

岡本太郎と太陽の塔誕生秘話

岡本太郎が万博のテーマ展示プロデューサーに就任した理由は?

協会の苦境と太郎の批判精神

まさに、当時の技術と現代技術が見事に融合した素晴らしい作品ですね。

公開日:2018/03/18

✅ 1970年の大阪万博のシンボルである「太陽の塔」の内部展示「生命の樹」が、48年ぶりに再生され、一般公開される。

✅ 再生プロジェクトを指揮した平野暁臣氏は、当時の展示を復元するのではなく、照明や演出、生物造形の表情などを現代の技術で再解釈することで「生命の樹」を現代に蘇らせた。

✅ 「生命の樹」は生物進化の過程を視覚化したもので、アメーバからクロマニョン人まで、生命の根源を見つめることで「人間とは何か」という問いを投げかける。展示は、当時のまま残っているゴリラの電動モーターなど、時間の経過も表現することで、現代社会における人間の立ち位置を問いかけている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20180317/org/00m/040/001000d当時の技術の限界と現代技術の可能性を感じ、改めて岡本太郎のメッセージの深さに感銘を受けました。

1970年の大阪万博のテーマ展示プロデューサーに岡本太郎が就任した背景には、当時の万博協会が抱えていた問題と、岡本太郎自身の強い批判精神がありました。

岡本太郎は、万博の「進歩と調和」というテーマや、国威発揚や産業振興といった目的、さらには西洋的なモダニズムやグローバリゼーションを美化する傾向に対して、強く反対していました。

しかし、万博協会は、テーマ・プロデューサー選定に難航し、スケジュール的にも時間切れとなったため、岡本太郎に白羽の矢を立てました。

岡本太郎自身も、当初は引き受ける意思はなかったものの、万博協会担当者の熱意と、周囲からの反対意見を踏まえて、真剣に考え直した結果、引き受ける決断をしたそうです。

岡本太郎は、万博に反対しながらも、それを批判的に利用することで、独自の思想と芸術性を表現しようとしたのかもしれません。

そのため、岡本太郎の「太陽の塔」は、単純な芸術作品ではなく、当時の日本の社会構造や価値観に対する批判、そして、未来への警告と希望を込めたメッセージとして理解することができます。

岡本太郎が万博に対して抱いていた批判精神や、太陽の塔に込めたメッセージについて詳しく知ることができ、大変興味深かったです。

太陽の塔:生命の力強さを表現する芸術作品

太陽の塔は何を象徴している?

生命の力強さ

48年ぶりの公開ということで、当時の記憶が蘇りますね。

公開日:2018/03/19

✅ 大阪万博の際に岡本太郎が手がけた太陽の塔の内部が、48年ぶりに一般公開されました。

✅ 内部の展示物は、当時の写真や図面を参考に、現代技術も採り入れながら鮮やかに再生され、特に「地底の太陽」と呼ばれる巨大な黄金の仮面は、万博後に行方不明になっていたものの、当時の写真などを手がかりに作り直されました。

✅ また、塔内の「生命の樹」には、最新の照明技術を用いて、岡本太郎の言葉を表現した演出が施され、壁が脈打つように光るなど、生命の力強さを表現しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASL393PY0L39PTIL00J.html生命の力強さを感じると共に、当時の技術の素晴らしさにも感銘を受けました。

1970年の大阪万博のシンボルとして、岡本太郎が制作した「太陽の塔」は、頂上の「黄金の顔」、中腹の「太陽の顔」、裏側の「黒い太陽」、そして地下の「地底の太陽」の4つの顔を持つ巨大な塔です。

塔の中は空洞になっており、内部は「生命の樹」と呼ばれる鋼鉄製の巨大な木、33種183体の生物模型などを展示する地下展示エリアになっています。

万博開催当時は、太陽の塔を囲むように「大屋根」があり、その中で空中展示が行われていました。

岡本太郎は、太陽の塔を制作する際に、万博のテーマであった「人類の進歩と調和」を表現しようと試みています。

太陽の塔の4つの顔はそれぞれ、生命の誕生、成長、衰退、そして再生を象徴していると考えられます。

地下展示では、生命の起源や進化をテーマとした呪術的な世界観が表現され、生命の樹は、生命の力強さや多様性を象徴しています。

太陽の塔は、人間そのもの、そして生命の力強さを表現した岡本太郎の代表作と言えるでしょう。

現在、太陽の塔は大阪万博記念公園の中で見学することが可能です。

また、内部の地下展示エリアも公開されているので、実際に太陽の塔の中に入って、岡本太郎のメッセージを感じることができるでしょう。

太陽の塔が持つ4つの顔、そして内部展示の「生命の樹」について詳しく知ることができ、とても興味深かったです。

岡本太郎:芸術は爆発!生命力とダイナミズムに満ちた作品世界

岡本太郎の代表作「太陽の塔」は何を象徴している?

生命力と対極主義

岡本太郎の作品は、生命力とダイナミズムに溢れていると感じます。

公開日:2022/03/12

✅ 「太陽の塔」は岡本太郎氏がデザインした1970年大阪万博のシンボルで、内部公開は2018年から再開されました。塔は「黄金の顔」「太陽の顔」「黒い太陽」の3つの顔を持ち、「地底の太陽」と呼ばれる4つ目の顔も存在していましたが、現在はレプリカで展示されています。

✅ 内部は「地底の太陽ゾーン」と「生命の樹ゾーン」に分かれており、「地底の太陽ゾーン」では、岡本氏が大阪万博当時に表現した「過去:根源の世界」の「いのり」の世界を映像で再現しています。

✅ 「生命の樹ゾーン」では、高さ41m、直径1mの樹体に、原生生物から人類までの生命進化の過程を表す33種類183体の生き物が展示されています。

さらに読む ⇒トラリブ Travel Blog出典/画像元: https://www.tra-live.com/entry/Tower-of-the-Sun-Museum内部展示の詳細な説明、ありがとうございます。

改めて岡本太郎の思想に触れることができ、とても勉強になりました。

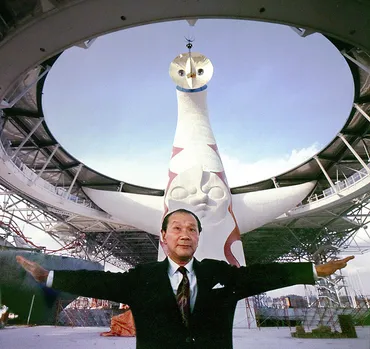

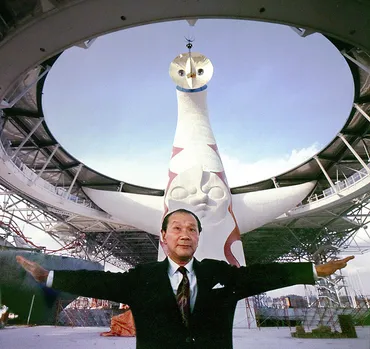

岡本太郎は、1911年生まれの日本を代表する芸術家です。

幼少期は厳しい家庭環境で育ち、芸術への道に不安を抱えていましたが、フランスでピカソの作品に触れたことで芸術への情熱を燃やし始めます。

1970年の大阪万博では、高さ70mの『太陽の塔』を制作し、世界にその名を轟かせました。

この塔は、未来、現在、過去の3つの顔を持ち、生命のエネルギーと対極主義を象徴する岡本太郎の代表作です。

内部には『生命の樹』がそびえ立ち、単細胞生物から人類までの33種のモチーフが並び、生命の進化の歴史を表現しています。

岡本太郎は、モダニズムや西洋芸術を否定し、大量生産・大量消費社会に対する批判を込めて、芸術は爆発だと主張しました。

彼の作品は、伝統的な美意識にとらわれず、生命力とダイナミズムに溢れ、矛盾や対立を調和させるのではなく、そのまま同在させることを表現しています。

『太陽の塔』は、岡本太郎の芸術思想を体現するだけでなく、大阪の街の象徴として、多くの人々に愛され続けています。

芸術は爆発!という岡本太郎の言葉が、まさに太陽の塔に表現されていると感じました。

太陽の塔の建設秘話と保存への取り組み

太陽の塔、どうやって作られた?

技術と工夫の結晶

太陽の塔の建設秘話、興味深いですね。

✅ この記事は、著者が40年ぶりに大阪万博のシンボルである「太陽の塔」と再会した時の感動を語っています。

✅ 著者は、太陽の塔がまるで生きているかのように感じ、懐かしさとともに感慨深い気持ちになったことを描写しています。

✅ 記事中には、太陽の塔の耐震改修工事や歴史、そして内部公開に関する情報も盛り込まれており、読者に太陽の塔への関心を高めるとともに、改めてその魅力を感じさせてくれます。

さらに読む ⇒土木ウォッチング出典/画像元: https://www.doboku-watching.com/index.php?Kiji_Detail&kijiId=1443当時の技術革新や未来への希望を感じることができる貴重な建造物ですね。

大阪府日本万国博覧会記念公園事務所企画課課長 平田清さんへの取材から、太陽の塔の建設秘話と保存への取り組みが明らかになりました。

岡本太郎氏のイメージを忠実に再現するため、様々な素材と技術が駆使されました。

例えば、表面のザラザラした質感はショットクリートで表現され、雨漏りを防ぐために当時開発されたばかりのタールウレタンが使用されました。

また、「太陽の顔」にはFRP、「黒い太陽」には信楽焼タイル、「赤いイナズマ」と「緑のコロナ」にはガラスモザイクが使われています。

さらに、予算の都合で金箔が使えなかった「黄金の顔」には、当時開発されたばかりのスコッチフィルムが使用されました。

閉幕後、保存が決まった太陽の塔は、常時公開に向けて耐震補強などの改修工事が行われました。

内部は、生命の樹や生物群をそのままに、耐震補強のためにコンクリート壁を増し打ち、鉄骨を増やしました。

また、エスカレーターを階段に変更することで、塔の軽量化も図られました。

これらの取り組みを通して、太陽の塔は単なる芸術作品ではなく、当時の技術革新や未来への希望を象徴する建築物として、現在も人々に感動を与え続けています。

太陽の塔の保存への取り組みについて詳しく知ることができ、大変感動しました。

太陽の塔の内部構造:生命の樹を見上げる動線と建築的魅力

太陽の塔内部、生命の樹はどのように見られる?

らせん階段と4つの橋で上る

私も太陽の塔の内部構造についてもっと知りたいと思っていました。

✅ この記事は、大阪万博のシンボルである「太陽の塔」の内部見学を通して、その歴史、構造、芸術性、そして内部展示について解説しています。

✅ 太陽の塔は、1970年の大阪万博のテーマ館の一部として建設され、岡本太郎によってデザインされた高さ約70mの巨大な彫刻です。内部には、岡本太郎のデッサンや「地底の太陽」と呼ばれる第4の顔など、万博当時の展示を再現した空間があります。

✅ 太陽の塔は、現在では内部見学が可能となり、予約制で一般公開されています。内部では、岡本太郎の芸術思想や太陽の塔の制作過程に触れることができ、独特の世界観を体験することができます。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/22271/イラスト付きで解説していただき、太陽の塔の内部構造がよくわかりました。

この記事は、大阪万博のシンボルである太陽の塔の改修設計を終え、一般公開された内部構造をイラスト付きで解説したものです。

著者は、1970年開催の大阪万博を見たことがない世代でありながら、太陽の塔に強いノスタルジーを感じ、内部構造への強い興味を持っていたことから、実際に取材に同行し、内部の構造や展示物の配置について詳しく解説しています。

特に、生命の樹をどのように見るのかという長年の謎を解き明かし、地下展示ゾーンから塔内に入り、壁添いのらせん階段で一段上にある円弧状テラスへと進み、その後は交差して架かる4つの階段を8の字を描くように上りながら、生命の樹に取り付けられた展示物を見るという動線を詳しく説明しています。

また、建築好きにとって見逃せない、生命の樹よりもむしろブリッジの複雑な架かり方についても言及し、改修前はエスカレーターだったものが、軽量化とゆっくり展示を見られるようにするため、階段に付け替えられたという経緯も紹介しています。

太陽の塔の内部構造と動線を詳しく解説していただき、ありがとうございました。

今回の記事では、太陽の塔の内部公開について、様々な角度から解説しました。

💡 太陽の塔は、1970年の大阪万博の象徴であり、岡本太郎の芸術思想を体現した作品

💡 内部展示「生命の樹」は、当時の技術と現代技術を融合させた、生命の力強さを表現した作品

💡 内部構造は、建築的にも魅力的で、生命の樹を見上げる動線は、岡本太郎のメッセージを感じることができる