大学全入時代とは?:少子化と進路選択の変化、未来への展望を探る(?)大学全入時代の現状と課題:進学率上昇、将来への不安。

少子化で大学全入時代へ! 定員割れ、進学率上昇、そして高校生の進路意識の変化。かつてない変革期を迎える日本の大学教育。将来への不安と自己実現の間で揺れ動く学生たち。長谷川誠氏の研究書は、この転換期における進路選択と進路形成を考察し、日本の教育の未来を照らす。自己実現を重視する新世代の進路選択を読み解く、必読の一冊。

💡 少子化により18歳人口が減少し、多くの大学で定員割れが深刻化。大学全入時代が到来。

💡 高校生の進路選択は早期化し、自己実現志向が強まる一方で、将来への不安も増加。

💡 大学は再編・統合の議論が進み、学生の将来展望を支え、自己実現を促す戦略を模索。

それでは、まず大学全入時代とはどういったものなのか、その背景と現状について、詳しく見ていきましょう。

幕開け:大学全入時代の到来

大学全入時代到来!少子化で何が変わった?

進学率上昇、定員割れ深刻化。

本章では、大学全入時代の背景にある少子化と大学の現状について解説します。

大学を取り巻く環境は、大きく変化しています。

公開日:2023/10/17

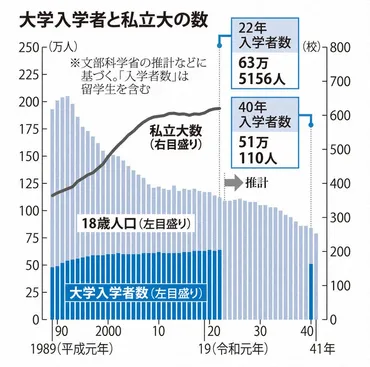

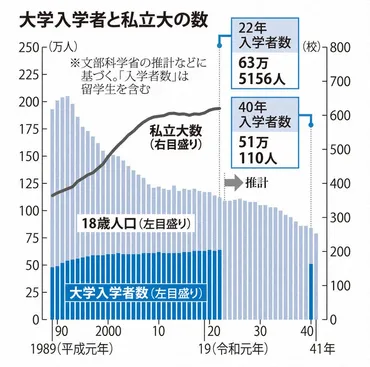

✅ 多くの地方や小規模大学が学生集めに苦労しており、私立大学の定員割れが半数を超えるなど経営が悪化している。

✅ 政府は大学の規模縮小に向けて動き出し、中央教育審議会に大学の「適正な規模」を探るよう諮問し、再編や統合の議論も避けて通れないとの認識を示した。

✅ 少子化による18歳人口の減少と大学入学者の減少が予測され、多くの大学が定員割れを起こす可能性が高まっている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20231017/k00/00m/040/230000c少子化による18歳人口の減少と、大学の定員割れが深刻化している現状が示されています。

政府による大学の再編・統合の議論も進んでおり、今後の大学教育のあり方が問われています。

2024年度の大学入学者数は、募集定員の総計を1万人以上下回り、定員充足率は98%と過去最低を記録しました。

これは、少子化による18歳人口の減少が主な原因であり、本格的な「大学全入時代」の到来を示唆しています。

この変化は、高校生の進路意識にも影響を与え、学力に関わらず進学を希望する生徒が増加しています。

かつては一定の割合で就職していた卒業生は減少し、代わりに大学進学率が大幅に上昇、半数以上が進学する時代へと突入しました。

文部科学省は、大学全体の適正規模への再編を目指し、統廃合や定員削減について中央教育審議会で議論を進めています。

私立大学では定員割れが深刻化しており、6割が定員割れの状態である一方、国公立大学は定員を上回る入学者数でした。

18歳人口は大幅に減少し、文科省は2050年には入学者数が現状から3割減少すると予測しています。

なるほど、少子化の影響はこんなところにも出ているんですね。大学の統廃合が進むというのは、少し寂しい気もしますが、時代の流れなんですかね。

進路選択の変遷:自己実現志向と将来展望の不確実性

高校生の進路、一番の悩みは?将来の不安?

自己実現志向と将来のキャリア不安

次に、進路選択の変化について見ていきましょう。

自己実現志向の高まりと、将来への不安という二つの側面があります。

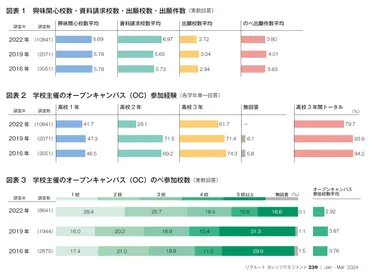

✅ 進路検討行動は早期化・長期化の傾向にあり、高校1年生から大学について調べ始める一方、最終的な志望校決定は高校3年生の春~秋に集中している。

✅ 年内入試の割合が増加しており、特に総合型選抜と学校推薦型選抜の合格者が増加している。その結果、第1志望校への進学率も上昇している。

✅ 総合型選抜は多様な要素を評価に取り入れており、学力検査以外の要素として、調査書、評定平均、面接、大学入学希望理由書などが重視されている。総合的な探究の時間の導入は生徒の成長を促すが、教員の負担が大きいという課題がある。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/higher/2024/01/post-3360.html自己実現を重視する傾向が強まる一方で、将来への不安も増大しているという、複雑な状況ですね。

大学全入時代ならではの課題と言えるでしょう。

高校生の進路選択において、「やりたいことを見つけたい」という自己実現志向が強まり、将来の職業について「未定」と答える生徒が増加しています。

以前のように「エリート」としての意識は希薄になり、生徒たちは自己実現をより重視するようになりました。

ただし、多様な選択肢がある中で将来展望を描きにくくなっているという、大学全入時代ならではの問題が生じています。

進路構造の変化は、高校ランクによる社会的地位の決定機能を弱め、高校生活への適応を促す一方で、将来のキャリアに対する漠然とした不安を生み出しています。

自己実現を重視するのは良いことですが、将来の選択肢が多すぎて、かえって迷ってしまう気持ちも理解できます。情報収集能力も重要になりそうですね。

次のページを読む ⇒

少子化と大学全入時代、日本の大学教育はどう変わる?学生の進路意識と大学再編を考察。研究書とCiNii情報も必見。