大学全入時代到来?:大学再編、進路選択の多様化と未来予測を探る?大学全入時代の現状と未来予測:進路選択と大学再編の行方

少子化で日本の大学が激変!定員割れ、進路選択の変化、将来への不安…2026年問題、全入時代の到来予測まで、大学を取り巻く現状を徹底解説。大学進学の意義、多様化する選択肢、そして地方大学の今後とは?未来を生き抜くための情報収集力を高め、自分らしいキャリアを見つけよう!

未来予測:2035年、真の全入時代到来

2035年に何が起こる?大学入試はどう変わる?

「真の全入時代」が到来し、定員割れが始まる。

2035年、真の全入時代到来について、解説します。

公開日:2024/08/08

✅ 旺文社の試算によると、2035年には大学の入学定員と受験者数が逆転し、真の全入時代が到来する。

✅ 2024年の入試では、受験者数と入学定員の差は1.1万人であったが、2035年にはこれがマイナス0.5万人となると予測している。

✅ 今回の予測は、通信制高校出身者を含む正確な受験者数を基にしており、実態に即した全入予測を行っている。

さらに読む ⇒受験や進路・進学情報の教育ニュースは「リセマム」出典/画像元: https://resemom.jp/article/2024/08/08/78364.html2035年に全入時代が到来するという予測は、衝撃的ですね。

地方の大学を中心に、大学の規模維持が困難になるという予測も気になります。

旺文社教育情報センターは、将来の大学入学定員と受験生数に関する予測を発表しました。

2024年の入試では、入学定員と受験生数の差がわずか1.1万人とニアミスしており、2035年には「真の全入時代」、つまり入学定員が受験生数を上回る状況が始まると予測しています。

2040年の大学入学者数は2023年と比較して全国で8割に減少。

25の都道府県が7割台、東北地方の6県全てが6割台に落ち込むと予測しています。

このことから、東京を含む全都道府県において、現状の大学規模を維持することは非常に困難になるとの見解を示しています。

都道府県別のデータでは、地方を中心に大学入学者の減少が顕著であることが読み取れます。

全入時代が本当に来たら、大学の価値観も変わるかもしれませんね。大学のブランド力だけでなく、学びの質も重要になってきそうです。

進路選択の心理とリスクヘッジ

大学進学、本当に必要?進路選択、どうすればいい?

目標次第!大学or専門学校、選択肢あり。

進路選択の心理とリスクヘッジについて解説していきます。

公開日:2025/02/12

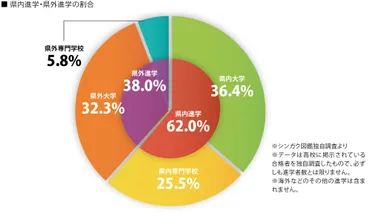

✅ 高校卒業後の進路は、大学進学、専門学校進学、就職の3つが基本であり、沖縄県では大学進学率は上昇傾向にあるものの全国平均を下回っている。

✅ 沖縄県の専門学校進学率は高いものの全国的に減少傾向にあり、就職率は改善が見られるものの、無業者率は全国で最も高く、早めの進路相談が重要。

✅ 沖縄県の高校生の約4割が県外へ進学し、浪人生の割合も高い。進学先は多岐にわたるため、十分な情報収集と検討が必要である。

さらに読む ⇒沖縄の進学情報シンガク図鑑出典/画像元: https://55shingaku.jp/news/2025/02/8351/大学に行く意義や、大学進学に対する不信感、卒業後の雇用不安がリスクヘッジとしての進学回避に繋がっているという分析は興味深いですね。

大学全入時代において、高校生の進路選択に迷いが生じるのは当然のことです。

大学卒業の価値が相対的に低下する可能性がある中で、大学に行く意義について考察が進められています。

最近の研究では、教育格差や大学進学費用の問題に加え、大学進学に対する不信感と卒業後の雇用不安が、リスクヘッジとしての進学回避というメンタリティを生み出していることが示されています。

大学は将来の道が決まっていない人が、一般教養を学びながら将来進むべき道を探る場所と捉えることができます。

将来の目標が明確であれば、必ずしも大学に行く必要はなく、やりたいことに直接取り組むことも可能です。

一方、将来の目標が明確でありながら大学卒業資格も必要な場合は、「大学×専門学校」という選択肢があります。

専門学校は職業訓練の場であり、専門スキルを直接的に習得できるメリットがあります。

また、進路が明確でなくても、大学での学びや経験を通して、自身の可能性を広げる「ドアノック効果」も期待されています。

将来の目標が明確でない場合、大学で色々な可能性を探るのも良いかもしれませんね。大学での学びを通して、自分の進む道を見つけたいです。

大学の未来:再編と地域連携の重要性

大学再編、地方はどうなる?課題と打開策は?

統廃合、連携強化、独自の発展を目指す。

大学の未来:再編と地域連携の重要性について見ていきましょう。

公開日:2022/01/17

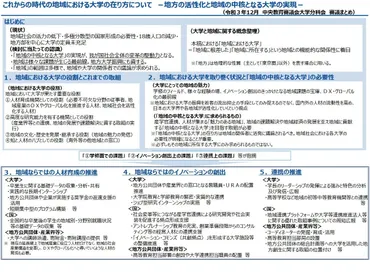

✅ 文部科学省中央教育審議会大学分科会は、「これからの時代の地域における大学の在り方」に関する審議まとめを公表し、「地域の中核となる大学」の実現に向けた課題と取り組みを提示した。

✅ 地域における大学の役割を「人材育成」「研究」「文化・歴史の発展・継承」「知と人材のハブ」と整理し、「学修」「イノベーション創出」「連携」の課題を指摘した。

✅ 具体的な取り組みとして、大学・国・地方公共団体・産業界等に対し、卒業生データの収集・分析・共有、STEAM人材育成、連携窓口の設置、高校等との連携などを提言し、地域に根差した人材育成、イノベーション創出、連携の推進を促している。

さらに読む ⇒教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」出典/画像元: https://reseed.resemom.jp/article/2022/01/17/3131.html地方大学は、自発的な連携と地域社会との協調を通じて、独自の発展を目指すべきという点は重要ですね。

具体的な支援策の実現を期待します。

日本の大学教育は、全入化が進み、大学間の格差が顕著になっている現状を踏まえ、選抜試験の在り方が多様化する見込みです。

文部科学省は大学の適正規模への再編を目指しており、統廃合や定員削減の議論を進めています。

文部科学省の中央教育審議会の答申は、具体的な内容に乏しく、地方大学への支援についても実効性に疑問が残ります。

特に、地域コーディネーターの雇用や、地域連携組織の機能強化など、実現可能性と予算面で課題が指摘されています。

地方大学は、自発的な連携と地域社会との協調を通じて、独自の発展を目指すべきです。

地方大学の活性化は、地域全体にとっても重要ですね。地域連携が、地方創生の鍵になるかもしれません。

今回の記事では、大学を取り巻く現状と未来予測、そして進路選択の重要性について解説しました。

変化の激しい時代において、自分自身で考え、行動することが求められます。

💡 少子化の影響で、大学は再編を迫られ、全入時代が現実味を帯びている。

💡 進路選択においては、自己分析と情報収集を行い、将来を見据えた選択をすることが重要である。

💡 大学は地域連携を強化し、学生の多様なニーズに応える必要がある。