学校でチック症の子供と出会ったら?〜合理的配慮とユニバーサルデザインを学ぶ〜チック症への理解、それは学校で始まる!!?

「合理的配慮」と「ユニバーサルデザイン」で、すべての子どもが安心して学べる学校を実現!障害のある子どもたちの状況に応じた具体的な支援方法や、チック症への理解と対応、大学受験における合理的配慮の提供義務化について解説。

💡 学校における合理的配慮とユニバーサルデザインについて解説します。

💡 チック症とその対応について、専門家の意見を交えながら詳しく解説します。

💡 大学受験における合理的配慮の現状と具体的な事例を紹介します。

それでは、具体的な事例を通して、より深く理解していきましょう。

学校における合理的配慮とユニバーサルデザイン

学校は障害児にどんな配慮をするべき?

合理的配慮とユニバーサルデザイン

合理的配慮とユニバーサルデザインは、すべての子供たちが安心して学校生活を送れるようにするために不可欠な要素ですね。

✅ 本記事は、通常学級におけるユニバーサルデザイン(UD)の推進について、様々な視点から解説しています。

✅ 具体的には、クラス全体を対象としたUD、気になる子どもたちへの個別支援、授業参加・集団参加のための個別支援、学校全体のUD、教育のUDと生徒指導、保護者の視点など、多岐にわたる内容を網羅しています。

✅ さらに、それぞれの章では、具体的な事例や実践方法、専門家の知見が紹介されており、教師や学校関係者がUDを導入する上で役立つ情報が満載です。

さらに読む ⇒株式会社 金子書房出典/画像元: https://www.kanekoshobo.co.jp/book/b297477.html様々な視点からの解説、とても興味深いです。

障害者差別解消法に基づき、学校は障害のある子どもたちが平等に教育を受けられるよう、合理的配慮を提供する義務を負っています。

これは、障害のある子どもたちの状況に応じて、必要な変更や調整を行い、教育を受ける機会を保障することです。

具体的には、読み、視覚、聴覚、集中力、指示理解、移動などに困難さを持つ子どもたちへの配慮方法が紹介されています。

合理的配慮の進め方としては、保護者からの相談や要望をきっかけに、校内委員会等で話し合い、関係者で情報を共有し、継続的に支援していくことが重要です。

ユニバーサルデザインは、すべての子供たちが安心して学校生活を送れるよう、教室環境を整える取り組みです。

具体的には、物の置き場所の明確化、1日の予定の可視化、ルールの明確化、黒板周りの整理などが挙げられます。

合理的配慮とユニバーサルデザインは、障害のある子どもたちだけでなく、すべての子供たちの学習機会を保障するために不可欠な要素です。

先生、ありがとうございます。具体的な事例が豊富で、とても分かりやすかったです。

学校におけるチック症への対応

チック症の学校対応、どんな配慮が大切?

理解と環境調整が重要

チック症は、本人にとってつらいものです。

周囲の理解が大切ですね。

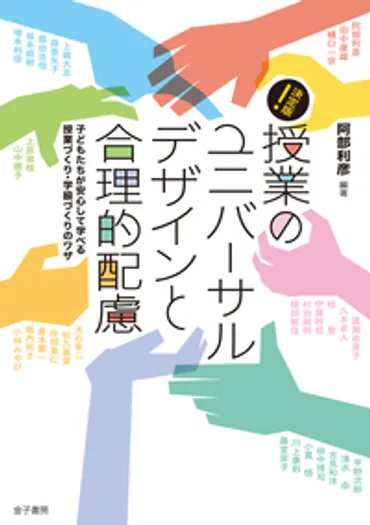

✅ チック症は、突然、速く、反復的に繰り返される運動や発声のことを指し、まばたき、咳払い、肩すくめなど様々な症状があります。

✅ チック症は、動作の種類と持続時間で「音声チック」「運動チック」「単純性チック」「複雑性チック」に分類されます。

✅ チック症は幼児期に始まり学童期に症状が増加する傾向がありますが、大人になるにつれて自然に治癒するケースが多く、周囲の理解と適切な対応が重要です。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/647学校全体で理解を深め、適切な対応ができるよう、努力していきたいですね。

学校におけるチック症の対応について、基本的な考え方、周囲の理解、環境調整、本人への対応の4つの観点から解説しています。

チック症状は、病気であり、本人にとってつらいものです。

周囲の理解と配慮が不可欠です。

本人の学習機会を保障することが重要です。

チック症状だけでなく、併発する症状への理解も必要です。

チック症状は、わざとやっているのではないことを理解することが重要です。

本人の気持ちを受け止め、周囲に理解を広げていくことが重要です。

支援は、本人にとって不要なものとなる場合があります。

必要最小限の支援を行うことが大切です。

チック症状が悪化した場合、休息や発散できる環境が必要です。

音声チックなどの場合、別室受験などの柔軟な対応が必要です。

学校全体で、一人一人の実態に応じた合理的配慮が行われているかを検討する必要があります。

年齢や発達段階に応じて、一人一人に合わせた対応が必要です。

本人の望む必要最小限の支援を行い、学習への参加機会を保障する必要があります。

本人の自律的な学校生活を支援する必要があります。

個別教育支援計画や指導計画に基づき、個に応じた支援を行うことが大切です。

なるほど、周囲の理解と適切な対応が重要なのですね。

チック症とトゥレット症について

チックとはどんな症状?

不随意な運動や音声の繰り返し

チック症とトゥレット症の違いがよく分かりました。

公開日:2024/08/10

✅ チック症とは、まばたきや咳払いなど、本人の意思に関係なく繰り返される動作や発声の疾患です。チックは、くしゃみのように強い衝動によって起こり、一時的にその衝動を鎮めます。発症年齢は18歳以下で、多くは4〜11歳に発症し、成人までに改善・消失するケースが多いですが、大人になっても症状が続く場合もあります。

✅ チック症の症状は、咳払いなどの「音声チック」と、まばたきなどの「運動チック」に分けられ、さらに動作の持続時間によって「単純チック」と「複雑チック」に分類されます。チック症状は、一時的に現れる程度の軽いものから、日常生活に支障をきたすほどの重症なものまで、さまざまな重症度があります。

✅ チック症の原因は特定されていませんが、脳の神経伝達物質であるドーパミンの働きが関係していると考えられています。チック症は親の育て方や性格とは関係なく、適切な治療によって症状を改善できる可能性があります。気になる症状がある場合は、医師に相談することをお勧めします。

さらに読む ⇒LITALICOジュニア|発達障害・学習障害の子供向け発達支援・幼児教室|療育ご検討の方にも出典/画像元: https://junior.litalico.jp/column/article/035/チックは誤解されやすい病気だということを、改めて認識しました。

チックは、不随意の運動や音声の繰り返しの症状で、発達障害の一種としてDSM-5に分類されます。

運動チックと音声チックがあり、それぞれ単純チックと複雑チックに分類されます。

トゥレット症は、18歳未満で発症し、複数の運動チックと音声チックが1年以上続く慢性的なチックです。

ドーパミンなど脳の神経伝達物質のアンバランスが原因と考えられており、学童期の有病率は1000人あたり3~8人です。

チックは誤解されやすく、本人や家族は辛い思いをします。

社会的な偏見や差別により、精神的な苦痛や自己肯定感の低下に繋がります。

チックは生活時間を奪い、集中力を低下させ、身体的にも疲労や怪我のリスクがあります。

トゥレット症は、注意欠如多動症や強迫症などの他の発達障害を併発する場合があり、QOLの低下に繋がることがあります。

治療は症状や個人差に合わせて行われ、周囲の理解とサポートが不可欠です。

先生、ありがとうございます。チック症について、深く理解することができました。

大学受験における合理的配慮

発達障害のある学生が大学受験で公平な機会を得るには何が必要?

高校からの合理的配慮

大学受験における合理的配慮の重要性、改めて認識しました。

公開日:2023/10/16

✅ この記事は、発達障害を持つ子どもの親が大学受験の際に直面する「合理的配慮の申請」の苦労と、その経験から得られた教訓について解説しています。

✅ 具体的には、筆者自身の経験を通して、申請書類作成の困難さや、焦りや不安に襲われた時の対処法、そして周囲のサポートの重要性を語っています。

✅ 筆者は、困難な状況下でも「助けを求めること」の大切さを訴え、同じような悩みを持つ親に勇気を与え、共に乗り越えていこうと呼びかけています。

さらに読む ⇒ママスタセレクト | いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を出典/画像元: https://select.mamastar.jp/725398高校時代からの継続的な合理的配慮が大切なのですね。

2024年4月施行の改正障害者差別解消法により、私立校も含め大学受験における合理的配慮の提供が義務化されました。

発達障害のある学生が大学受験で公平な機会を得るためには、高校時代から合理的配慮を受けておくことが重要です。

特に、共通テストでは多くの学生が1.3倍の時間延長を希望しますが、高校の定期テストで同様の配慮を受けておく必要があります。

共通テストでは科目別の時間延長も可能となり、座席指定、起立許可、監督者による起こしなど、個別ニーズに合わせた配慮も受けられます。

しかし、時間延長は必ずしも有効ではなく、模試などで効果を検証し、必要に応じて事前相談を行うことが大切です。

合理的配慮は、発達障害のある学生が自身の能力を最大限に発揮できる環境を整備するための重要な要素です。

先生、ありがとうございます。合理的配慮の申請について、詳しく知ることができました。

合理的配慮の具体的な事例

障害のある人が社会参加しやすくするための指針は?

合理的配慮

視覚過敏を持つ子供たちに対する配慮、具体的に知ることができました。

公開日:2024/10/26

✅ 視覚過敏を持つ子供たちが学校生活で直面する困難と、その軽減に向けた「合理的配慮」について解説しています。

✅ 具体的な例として、席替えによる環境調整、白以外の紙の使用、カラーレンズやサングラスの活用、避難できる場所の確保などが挙げられています。

✅ さらに、視覚過敏の子供たちをサポートするための商品や情報提供、相談用シートの無料公開など、感覚過敏研究所が行っている活動を紹介しています。

さらに読む ⇒感覚過敏研究所出典/画像元: https://kabin.life/column/8384/様々な場面における合理的配慮の事例、とても参考になりました。

合理的配慮は、障害のある人が社会参加しやすくするための具体的な指針となり、関係機関や個人が合理的配慮の提供について理解を深めるための参考資料として役立ちます。

聴覚過敏の児童生徒への配慮として机や椅子の脚に緩衝材を取り付ける事例や、視覚情報処理が苦手な児童生徒のために黒板周りの掲示物の情報量を減らす事例などが挙げられています。

また、意思疎通のための絵や写真カード、ICT機器の活用、入学試験における別室受験や時間延長、読み上げ機能の使用許可など、様々な場面における合理的配慮の事例が紹介されています。

先生、ありがとうございます。合理的配慮の実例を知ることができて、とても勉強になりました。

今回の記事では、学校における合理的配慮とユニバーサルデザイン、チック症の理解と対応、大学受験における合理的配慮について解説しました。

💡 学校は障害のある子どもたちが平等に教育を受けられるよう、合理的配慮を提供する義務を負っています。

💡 チック症は、周囲の理解と適切な対応が不可欠です。

💡 大学受験における合理的配慮は、発達障害のある学生が自身の能力を最大限に発揮できる環境を整備するための重要な要素です。