就職氷河期世代:いまも続く苦難?就職氷河期世代の実態とは!?

就職氷河期世代の苦悩に迫る!正社員への道、結婚、将来への不安… 経済低迷期に生まれた彼らのリアルなキャリアと意識を調査。政府支援策も紹介!

💡 就職氷河期世代とは、バブル崩壊後の1990年代に就職活動を行った世代です。

💡 厳しい雇用環境により、希望通りの就職ができなかった人が多くいます。

💡 現在も正規雇用への転換が課題となっています。

では、早速ですが就職氷河期世代について詳しく見ていきましょう。

就職氷河期の世代:雇用とキャリアへの影響

就職氷河期世代は、他の世代と比べてどんな特徴がある?

正社員移行が遅く、収入が低い傾向

就職氷河期世代は、まさに時代の犠牲者と言えるかもしれませんね。

公開日:2024/11/14

✅ 就職氷河期世代:バブル崩壊後の1993年~2004年頃に就職活動をしていた世代で、当時の厳しい雇用環境により、希望通りの就職ができず非正規雇用や無業の状態になった人が多い。

✅ 就職氷河期世代の現状:非正規雇用比率が高く、正社員希望者が多く見られる。特に男性では5割以上が正社員を希望している。また、正社員であっても大企業に勤める割合は低く、中小企業や非正規雇用で働く人が多い。

✅ 就職氷河期世代への支援:政府は「就職氷河期世代支援プログラム」を立ち上げて、不安定な雇用状態にある氷河期世代の就労支援を行っている。しかし、課題は依然として多く、更なる支援策が必要とされている。

さらに読む ⇒マイナビキャリアリサーチLab出典/画像元: https://career-research.mynavi.jp/report/20210615_10633/就職氷河期世代の多くが、非正規雇用や無業の状態になったと聞いて、とても心が痛みます。

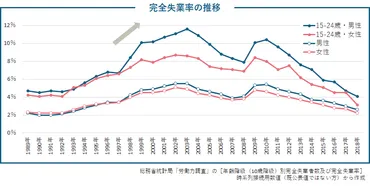

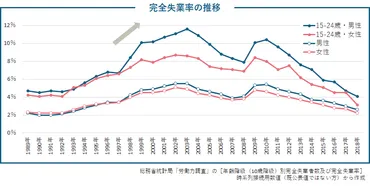

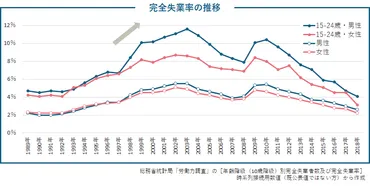

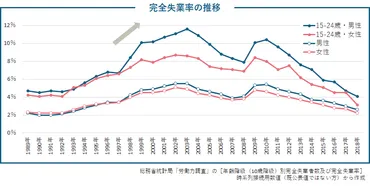

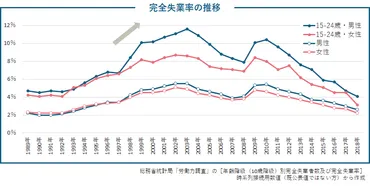

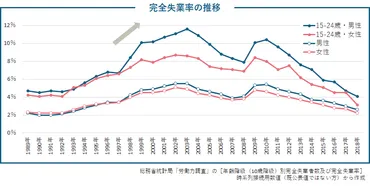

1990年代以降の経済低迷期は、就職氷河期と呼ばれ、大学や高校の新卒就職率が低下しました。

就職氷河期世代(1974~83年生まれ)は、大学卒業者の新卒就業率が平年より10%ポイント以上低下し、高校卒業者も7%ポイント程度の低下がみられました。

就職氷河期世代の男性は、30歳台における正規雇用比率も他の世代よりも低く、新卒時点での雇用状況がその後のキャリアに影響を与えていると考えられます。

女性は、社会参加促進や結婚後の退職減少などにより、男性よりも就業率や正規雇用比率が高い傾向が見られます。

2019年6月26日概要研究では、総務省統計局「就業構造基本調査」の二次分析を用い、「就職氷河期世代」の特徴とその影響について詳しく分析しました。

調査結果によると、「就職氷河期世代」は、先行世代や若い世代と比べて、正社員への移行が遅く、正社員になったとしても収入が低いという傾向が見られます。

また、フリーター層では、正社員への移行は進んでいるものの、一定数は何らかの理由でフリーターを継続している可能性が高いです。

さらに、非求職無業者層では、病気やけがなどの理由で求職活動をしない者が多く、その多くは親の年金で生活している現状が明らかになりました。

特に、男性の職業キャリアは、初職の状況が後の収入や雇用安定に影響を与える傾向が見られ、初職で正社員になれなかった男性は、正社員定着者と比べて収入が低く、職業キャリアが不安定になる可能性が高いことが示されました。

これらの結果から、「就職氷河期世代」は、正社員層、フリーター層、非求職無業者層のそれぞれにおいて、独自の課題を抱えていることが明らかになりました。

就職氷河期世代の現状、大変厳しいものだと改めて認識しました。希望通りの就職ができなかった世代の苦悩が伝わってきます。

「ヨーヨー型」キャリア:就職氷河期世代の実態

就職氷河期世代はどんなキャリアパターンが多い?

ヨーヨー型

就職氷河期世代のキャリアは、安定しているとは言えない状況のようです。

✅ 就職氷河期世代のキャリアは、正社員・非正社員・無業失業を行きつ戻りつする「ヨーヨー型」キャリアであることが明らかになった。これは、学校から正社員へのスムーズな移行モデルが就職氷河期世代においては困難となり、フリーターや失業を経た正社員への移行という多様なモデルへと変化した結果、中年期において「ヨーヨー型」キャリアが定着したと考えられる。

✅ 就職氷河期世代は、結婚や家族形成において困難を抱えている。調査対象者の20人のうち、結婚経験者はわずか5人で、そのうち男性は3人(うち2人は離婚)であった。結婚は正社員の期間に集中しており、結婚意欲を持つ人も多くない。また、一人暮らしをしているのは4人だけで、多くは親元と同居している。

✅ 就職氷河期世代の多くは、家族を養う責任が軽いことや住まいの負担が少ないことが、ヨーヨー型キャリアであっても生活を維持できる要因となっている。しかし、将来は親元同居が重荷になる可能性が高く、安定した生活を築くためには、新たなキャリア形成や経済的な安定が課題となる。

さらに読む ⇒独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)出典/画像元: https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2024/272.html就職氷河期世代の多くが、結婚や家族形成に困難を抱えているという現状は、非常に深刻ですね。

2024年1月25日に行われた研究は、就職氷河期世代のキャリアと意識を明らかにすることを目的として、20人の就職氷河期世代に対してオンラインインタビュー調査を実施しました。

調査の結果、就職氷河期世代は、新卒で正社員になったとしても、労働条件の悪い就職先を選ばざるを得ないケースが多く、正社員経験はあるものの、正社員と非正社員を繰り返し、あるいは無業や失業を経験するという「ヨーヨー型」のキャリアパターンを持つ人が多いことが分かりました。

就職氷河期世代の結婚経験者は20人中5人に過ぎず、結婚は正社員時代に集中していました。

結婚意欲も低く、一人暮らしをしている人もわずか4人でした。

家族を養う責任が軽く、住まいの負担が少ないことは、不安定な働き方でも生計を維持できる要因ですが、今後、実家同居が重荷になる可能性も高いです。

就職氷河期世代は、経済的な困難に加え、結婚や家族、将来への不安を抱えています。

就職氷河期世代は、不安定な働き方の中でも、生活を維持していることに驚きを感じました。

就職氷河期世代への支援策

就職氷河期世代、どう支援すべき?

雇用機会拡大、スキルアップ支援

就職氷河期世代に対して、政府は様々な支援を行っているようですね。

✅ 就職氷河期世代とは、バブル崩壊後の1990年代に就職活動を行った世代で、厳しい雇用環境により非正規雇用で働く人が多く、現在も正規雇用への転換が課題となっています。

✅ 就職氷河期世代は、正規雇用率が他の世代より低く、不安定な雇用状況が続くケースが多い一方、勤勉で、節約や貯金、資格取得意欲の高い傾向があります。

✅ 政府は就職氷河期世代の社会参加を支援するため、ハローワークでの専門窓口設置や就職氷河期世代限定求人の募集、短期資格取得コースなどのプログラムを提供しています。

さらに読む ⇒ バイトルマガジン出典/画像元: https://www.baitoru.com/contents/shutenshoku/3316.html就職氷河期世代は、正規雇用率が低い一方で、勤勉で、節約や貯金、資格取得意欲の高い傾向があるとのこと、素晴らしいですね。

政府は、「就職氷河期世代支援プログラム」を策定し、雇用機会の拡大やスキルアップ支援などに取り組んでいます。

政策的には、「就職氷河期世代」の現状に合わせた支援策が必要である。

正社員層に対しては、収入向上のための支援や、職業能力開発の機会を提供する必要がある。

フリーター層に対しては、正社員への移行を支援するプログラムや、雇用安定のための対策が必要である。

非求職無業者層に対しては、病気やけがなどの原因に対応する医療や福祉サービスの提供、そして就業意欲を高めるための支援が必要である。

また、男性の職業キャリアにおいて、初職の状況が後の収入や雇用安定に影響を与えるという問題に関しては、初職の段階から正社員への就職を支援し、キャリア形成を促進するような政策が必要である。

就職氷河期世代は、社会参加を支援する政府のプログラムの存在は、希望の光ですね。

特定求職者雇用開発助成金:就職氷河期世代支援

就職氷河期世代への雇用促進、誰が対象?

氷河期世代で正規雇用経験が少ない方

就職氷河期世代の安定雇用を実現するための助成金制度があることは、朗報ですね。

✅ 令和2年2月14日から「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」が新設された。

✅ このコースは、従来の「特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)」の要件を緩和し、対象者を拡大したものである。

✅ 対象となるのは、令和2年2月14日以降に紹介および雇い入れされた就職氷河期世代の求職者であり、年齢、正社員経験期間、現在の就業状態等の要件が緩和されている。

さらに読む ⇒ 労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/100959.html特定求職者雇用開発助成金は、就職氷河期世代の正規雇用を促進するために、より幅広い層を対象としていると聞いて、安心しました。

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

支給要件は、1968年4月2日から1988年4月1日までに生まれた方で、過去5年間の正規雇用期間が1年以下、過去1年間の正規雇用経験がなく、ハローワークなどの紹介により安定した職業に就いていない方、かつ正規雇用労働者として雇用されることを希望している方が対象となります。

支給額は企業規模によって異なり、大企業は1年間に50万円、中小企業は1年間に60万円が支給されます。

支給対象期間は6か月ごとに区分され、各期間に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限として支給されます。

助成金制度は、就職氷河期世代の雇用安定に大きく貢献する可能性を感じます。

就職氷河期:背景と課題

就職氷河期とはどんな時代だった?

バブル崩壊後の不況期

就職氷河期世代が抱える課題は、個人の問題にとどまらず、社会全体に影響を与えていると聞いて、改めて深刻さを認識しました。

✅ 氷河期世代は、就職氷河期に遭遇したことで、非正規雇用を余儀なくされ、キャリア形成の機会を奪われ、低賃金で働かされ続けた結果、貧困、非婚化、晩婚化といった深刻な問題を抱え込みました。

✅ 企業は、氷河期世代の採用を抑えたことで、将来を担う中間管理職の層が薄くなり、組織の年齢構成が歪んだ状態になっています。また、氷河期世代の働きぶりを基準に、現在の非正規労働者を評価するケースも見られ、労働環境の悪化につながっています。

✅ 氷河期世代の非婚化、晩婚化は、少子化に繋がっています。もし氷河期世代が安定した雇用と収入を得ていれば、結婚・出産を選択する人が増え、少子化対策はここまで深刻化しなかった可能性もあります。

さらに読む ⇒Togetter - 国内最大級のTwitterまとめメディア出典/画像元: https://togetter.com/li/2508129就職氷河期は、個人の努力ではどうしようもない状況だったと考えると、氷河期世代の苦労が想像できます。

就職氷河期とは、1993年から2004年頃にかけて、バブル崩壊後の経済低迷により企業の新卒採用が大幅に減少した時期に就職活動を行った世代を指します。

特に1970年代後半から1980年代生まれの人々が影響を受け、安定した正規雇用への就職が難しくなり、非正規雇用やフリーターとして働く人が増えました。

就職氷河期世代は、正社員としてのキャリア形成が遅れ、生涯年収も低くなる傾向があり、社会保障費の増加など、社会全体に悪影響を及ぼしています。

政府は、就職氷河期世代の安定雇用支援や再就職のためのセミナー、ハローワークによる専門窓口の設置など、様々な支援策を展開していますが、依然として多くの人が不安定な雇用状況に置かれています。

就職氷河期世代の課題は、個人のキャリア問題にとどまらず、日本社会全体の雇用・福祉・経済に大きな影響を与えており、長期的な支援が必要とされています。

就職氷河期世代が直面した困難は、私たち社会全体で克服すべき課題だと感じます。

就職氷河期世代は、厳しい状況の中でも懸命に生きていると感じました。

💡 就職氷河期世代は、バブル崩壊後の厳しい雇用環境の中で、正規雇用への道が閉ざされた世代です。

💡 就職氷河期世代は、非正規雇用やフリーター、無業の状態を経て、独自のキャリアを築き上げてきました。

💡 政府は、就職氷河期世代の社会参加を支援するため、様々な政策を展開しています。