大人の発達障害って、仕事でどんな影響があるの?大人の発達障害とは!?

発達障害は大人になってから診断されることも。ASD、ADHD、LD・SLDの特徴と仕事での困りごと、克服するためのヒントを紹介。自分らしく働くために、特性を理解しよう!

💡 大人の発達障害は、社会生活で初めて特性に気づくことも

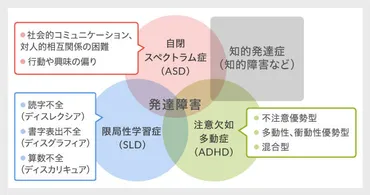

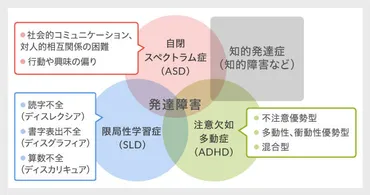

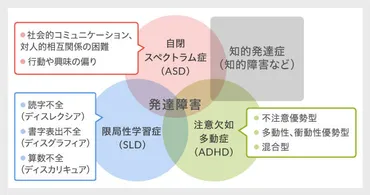

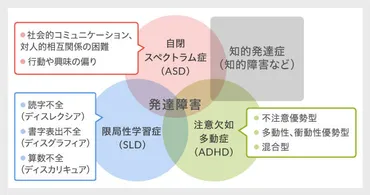

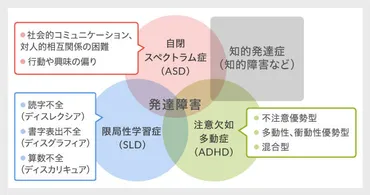

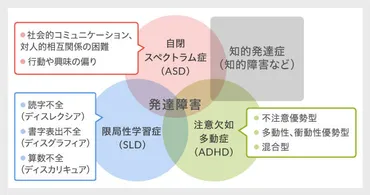

💡 主な発達障害には、ASD、ADHD、LD・SLDの3種類がある

💡 それぞれの特性によって異なる仕事での困りごとがある

それでは、大人の発達障害について詳しく見ていきましょう。

大人の発達障害とその特性

大人になって発達障害と診断されることはある?

あります。

大人の発達障害は、社会生活で初めて特性に気づく場合もあるんですね。

公開日:2024/07/01

✅ この記事は、大人の発達障害について解説しています。発達障害は生まれつきの脳機能の偏りによる障害であり、大人になってから発達障害であることがわかる場合もあります。

✅ 発達障害には、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD・SLD(限局性学習症)の3種類があり、それぞれの特徴によって仕事で異なる困りごとが生じます。

✅ 記事では、それぞれの発達障害の特徴と仕事における困りごとの例、そして発達障害かもしれないと思ったときの仕事の対処法について詳しく説明しています。また、二次障害の危険性についても触れられています。

さらに読む ⇒就労移行支援のLITALICOワークス | 障害のある方の「働く」を支援出典/画像元: https://works.litalico.jp/column/developmental_disorder/006/発達障害は、人によって異なる特性を持つため、適切な環境調整とサポートが大切だと分かりました。

大人の発達障害は、幼少期に特性が見られるものの社会生活で顕在化し、大人になってから初めて診断されるケースがあります。

主な発達障害には、ASD、ADHD、LD・SLDの3種類があり、それぞれに特有の特性と仕事における困りごとがあります。

ASDは、対人関係やコミュニケーションの困難さ、特定の行動へのこだわりなどが特徴で、指示の理解や会社のルールへの適応に苦労する可能性があります。

ADHDは、集中力の欠如や衝動性などにより、タスク管理や整理整頓、人間関係で問題が生じることがあります。

LD・SLDは、読解力、計算力、筆記などの特定の学習能力が困難な状態であり、マニュアルの理解や書類作成、会議への参加に苦労する可能性があります。

発達障害の特性は人によって異なり、同じ種類の発達障害であっても、全く異なる症状が見られることもあります。

また、環境によっては困りごとは軽減される場合もあるため、適切な環境調整とサポートが重要です。

仕事で困りごとがある場合は、まずは自分の特性を知り、改善策を考えることが重要です。

周囲に相談したり、専門機関に相談したりすることも有効です。

発達障害の特性を理解することで、自分らしく働き、社会生活を送るための第一歩となります。

発達障害の種類によって、仕事でこんなにも困ることがあるんですね。知らなかったです。

ADHDとその特徴

ADHDの特徴は?

不注意、多動性、衝動性

発達障害に関するコラムが読み放題になる会員登録は魅力的ですね。

✅ 発達障害に関するコラムが読み放題になる会員登録を促すメッセージが掲載されています。

✅ 会員登録することで、コラムの読み放題に加え、ハートやコメント機能、おすすめコラムのメール配信、同じ立場の会員とのオンライン交流などが利用可能となります。

✅ 投稿内容に対する責任は投稿者にあり、株式会社LITALICOは保証や推奨を行いません。虚偽・誇張を含む「やらせ」投稿は厳禁で、発見次第厳重に対処されます。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35029383ADHDは、集中力の欠如や衝動性などにより、仕事で様々な困難が生じる可能性があるんですね。

ADHD(注意欠如多動症)は、不注意、多動性、衝動性を主な特性とする発達障害です。

症状は人によって異なり、不注意が強いタイプ、多動・衝動性が強いタイプ、両方が混在するタイプがあります。

原因は脳機能の偏りや遺伝、環境要因など複合的と考えられています。

ADHDは、子どもの頃から症状が出る場合もありますが、大人になって初めて気づく場合も多く、仕事や社会生活で困難を感じるケースがあります。

職場や生活において、集中力の欠如、マルチタスクの苦手さ、優先順位付けの困難さ、衝動買い、約束や期限を忘れやすい、なくし物や忘れ物が多いなどの問題を抱えている場合は、ADHDの可能性があります。

ADHDの特性を理解し、適切な対策を立てることが、生きづらさを軽減し、より良い生活を送るために大切です。

また、必要に応じて医療機関を受診し、専門家の診断を受けることも有効です。

ADHDは生まれつきのものですが、環境によって特性の現れ方は変化します。

ADHDは、集中力や行動のコントロールに問題を抱えることがあるんですね。興味深い内容でした。

ASDとADHDの違いと併存の可能性

ADHDとASD、違いは?

特性が重なり診断が難しい

ADHDとASDは、特性が重なり合って診断が難しいケースもあるんですね。

✅ ADHDとASDはどちらも発達障害ですが、それぞれ異なる特性と困りごとがあります。ADHDは集中力の欠如や多動性、衝動性を特徴とし、ASDは社会性やコミュニケーションの難しさ、感覚過敏や興味・関心の偏りを特徴としています。

✅ 両者には共通する特性もあり、例えばミスが多い、特定のものにこだわる、空気が読めないなどがあります。これらの共通点があるため、ADHDとASDを見分けるのは難しい場合もあり、慎重な診断が必要です。

✅ ADHDとASDは併存することも多く、その場合は特性が重なり合ってより困りごとが増える可能性があります。適切な対応のためには、それぞれの特性を考慮した総合的な判断と、一人ひとりに合わせたサポートが重要です。

さらに読む ⇒生きづらさを、生きやすさに 大人の発達障害ナビ - 武田薬品工業出典/画像元: https://www.otona-hattatsu-navi.jp/know/adhd-asd/ADHDとASDの違いを理解することで、より適切なサポートができるようになると思います。

ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係や社会的コミュニケーションの困難、特定のものや行動へのこだわりなどを主な特性とする発達障害です。

ADHDとASDは異なる障害ですが、特性が重なる場合があり、診断が難しい場合があります。

両方の特性を持つ場合もあります。

もし、ADHDやASDについて心配な場合は、専門の医療機関に相談することをお勧めします。

ADHDとASDは、どちらも社会生活に影響を与える障害なんですね。改めて理解を深めたいと思いました。

ADHDの支援と治療について

ADHDってどんな病気?

注意欠如・多動・衝動性

ADHDの支援には、薬物療法もあるんですね。

公開日:2024/12/13

✅ この記事は、ADHDの薬物療法について、主に4種類の治療薬 (コンサータ、ストラテラ、インチュニブ、ビバンセ) の効果と特徴、そして処方を受けるまでの流れを説明しています。

✅ また、薬物療法に対する抵抗感や疑問を持つ方に向けて、服薬の必要性や注意点などを詳しく解説しています。

✅ さらに、ADHDのタイプ別に薬の選択を検討することや、薬物療法以外の治療法も組み合わせる重要性を強調しています。

さらに読む ⇒発達障害・ギフテッド・不登校専門のプロ家庭教師|メガジュン出典/画像元: https://pro-megajun.com/archives/4616薬物療法以外に、環境調整や療育などの支援もあるんですね。

ADHD(注意欠如多動症)は、注意欠如、多動性、衝動性の特性がみられる発達障害であり、日常生活でのさまざまな困りごとが生じます。

ADHDは特性に合わせた支援を受けることで、困りごとを減らすことができます。

ADHDは、特性の現れ方によって、不注意が強いタイプ、多動・衝動性強いタイプ、両方が混在するタイプに分類されます。

年齢と共に特性の変化がみられることもあります。

ADHDの原因は、脳内の神経伝達物質の働きがバランスを崩していることや、前頭葉の機能障害が関係していると考えられています。

遺伝や環境の影響も指摘されていますが、まだはっきりとした原因はわかっていません。

ADHDの治療には、療育(発達支援)と薬物療法があります。

療育では、子どもが過ごしやすく、集中しやすい環境を整えたり、社会参加に必要なスキルを習得させたりします。

薬物療法では、集中力や行動のコントロールを助ける薬を使用します。

ADHDは、特性を理解し、適切な支援をすることで、子どもたちが健やかに成長できる可能性を秘めています。

適切な療育や治療を受け、子どもたちの可能性を広げていきましょう。

ADHDの薬物療法について詳しく知ることができました。ありがとうございます。

発達障害の診断と支援について

ADHDとASDの違いは?

特性が異なる

発達障害の診断は、専門医による総合的な判断が必要なんですね。

公開日:2022/03/28

✅ この記事は、発達障害に関する記事で、自閉症スペクトラム(ASD)と注意欠如・多動症(ADHD)の子供のよくある特徴を説明しています。

✅ 具体的には、コミュニケーション、行動、興味・関心、感覚の過敏さや鈍麻など、それぞれの特性がどのような形で現れるのかを、わかりやすく解説しています。

✅ また、発達障害の診断は専門医による総合的な判断が必要であることを強調し、自己診断は避けるべきであると述べています。

さらに読む ⇒HugKum(はぐくむ) | 小学館が運営する乳幼児~小学生ママ・パパのための育児情報メディア出典/画像元: https://hugkum.sho.jp/79734発達障害の特性を理解することで、子どもたちへの適切な支援ができるようになると思います。

この記事は、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の違い、併存や診断基準について解説し、発達障害の子どもへの支援や相談先を紹介しています。

ADHDとASDは、どちらも発達障害の一種であり、それぞれに特徴的な特性が見られます。

ADHDは、「不注意」「衝動性」「多動性」といった特性が見られ、ASDは「社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ」や「限定された行動、興味、反復行動」といった特性が見られます。

また、感覚過敏も見られることがあります。

ADHDとASDは、明確に区別できるものではなく、併存する可能性も高いです。

発達障害の診断は専門医による評価が必要であり、特性や子どもの性格、環境などを総合的に判断して行われます。

発達障害の子どもには、適切な支援が必要です。

この記事では、発達障害の支援について、具体的な相談先や情報源を紹介しています。

多動症と自閉症スペクトラムは異なる障害ですが、関連性が高いです。

自閉症スペクトラムの診断基準に多動性は含まれませんが、多動性はADHD(注意欠如・多動性障害)という別個の障害によって説明されます。

ADHDの主な特徴は、通常の子供よりも活動的で衝動的であり、注意力や持続性に欠けることです。

対人関係では孤立することもあります。

ただし、すべての多動性がADHDとは限りません。

特に2歳くらいまでは、子どもが家庭環境で過ごすため、他の子供との比較が難しく、多動性が特異なレベルなのか判断が難しいです。

ADHDは、多動・衝動性が優勢なタイプ、不注意が優勢なタイプ、両方がみられるタイプなどに分けられます。

診断には、多動・衝動性症状、不注意症状、またはその両方が6カ月以上持続することが必要です。

その程度は軽度から重度まで様々です。

DSM-5のADHD診断基準によると、多動性および衝動性、不注意の各症状が少なくとも6項目、2つ以上の環境で日常生活や学業に悪影響を及ぼす程度に持続している必要があります。

ADHDは、子供たちの行動特性や学習能力に影響を与える可能性のある障害です。

早期発見と適切な支援は、子供たちの成長と発達に不可欠です。

本書は、発達障害を持つ子どもの発達を促す『感覚統合』について、基礎知識から実際の支援方法までをイラスト付きで解説したものです。

感覚統合とは、五感を通して得られる情報処理能力を向上させる支援方法で、運動、行動、学習などの発達を促す効果が期待できます。

本書では、感覚統合の基礎知識、感覚の過敏性や低反応の特徴、具体的な支援方法などを、事例を交えながら丁寧に解説しています。

また、識別感覚や原始感覚など、さまざまな感覚の特徴についても詳しく説明されており、発達障害を持つ子どもの感覚的なつまずきを理解するための助けとなります。

本書を読むことで、発達障害を持つ子どもへの感覚統合支援の全体像を把握できるようになるでしょう。

主な内容は、感覚統合の基礎知識、感覚の過敏性や低反応の特徴と支援方法、ケース別の感覚統合支援などです。

本書は、発達障害を持つお子さんの支援に関わる保護者や教育関係者にとって、役立つ情報が満載です。

発達障害の子どもへの支援について、具体的な情報を知ることができて良かったです。

本日は、大人の発達障害について解説しました。

💡 大人の発達障害は、社会生活で初めて特性に気づく場合もある

💡 主な発達障害には、ASD、ADHD、LD・SLDの3種類がある

💡 それぞれの特性によって、仕事や生活で異なる困りごとがある