部活動の地域移行、課題と未来は?(地域移行、教員、課題?)地域クラブ活動への移行:現状と課題

日本の部活動、少子化と教員不足で岐路に。学校から地域へ移行し、生徒は多様な活動を、教員は負担軽減を目指す。しかし、指導者確保や費用問題が課題。スポーツ庁・文化庁のガイドラインのもと、柔軟な運用が模索される。地域の実情に合わせた、新たな部活動の形が求められる。未来を担う子供たちのために、地域と学校が連携し、課題を乗り越え、持続可能な活動を実現できるか、その動向が注目される。

地域移行の課題:指導者不足と費用負担

地域移行の最大の課題は?指導者不足?費用問題?

指導者不足と費用問題が大きな課題。

地域移行において、指導者の確保と費用負担は大きな課題となっています。

これらの問題を解決しない限り、地域移行はスムーズに進まないでしょう。

✅ 公立中学校の部活動を地域(スポーツクラブや民間企業など)に委ねる「地域移行」について、埼玉県内の先行事例では、生徒の金銭的負担や指導者の確保が課題として浮き彫りになっている。

✅ 地域移行により、学校の垣根を越えた合同部活や、専門性の高い指導による活動の質の向上が見られる一方、補助金がない場合、生徒の月額負担が大きくなる可能性があり、指導者の確保も困難な状況である。

✅ 国は地域移行を推進するガイドラインを公表したが、教員の負担軽減を目的とする一方で、指導者の確保や金銭的負担など課題が多く、専門家からは教員増員を求める声もあがっている。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/work/67465/指導者不足と費用負担は、地域移行の大きな障壁ですね。

特に、補助金がない場合の生徒の月額負担増加は、多くの家庭にとって大きな問題となりそうです。

地域移行には、多くの課題も存在します。

最も大きな課題の一つが、指導者の確保です。

埼玉県内の先行事例では、外部指導者の確保が難航している自治体が多く見られます。

指導者を「想定できる」とした自治体は一部にとどまり、多くの自治体が指導者確保に課題を抱えています。

また、地域移行に伴い、外部指導による費用負担が増加し、保護者から懸念の声が上がるケースも見られます。

補助金がない場合、生徒の月額負担が増加する可能性があり、この費用問題は地域移行の大きな障壁となっています。

指導者の確保は、本当に難しい問題ですよね。色々な分野の専門家が、子供たちのために集まってくれたら、素晴らしいと思います。費用についても、何らかの支援があるといいですね。

地域移行の進め方とガイドライン

地域移行、柔軟運用って具体的に何が変わったの?

大会参加や引率の制限が緩和された。

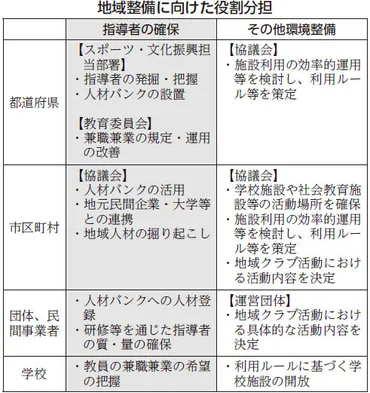

地域移行は、ガイドラインに基づき推進され、学校、教育委員会、地域関係者などが連携・協働して段階的に取り組む必要があります。

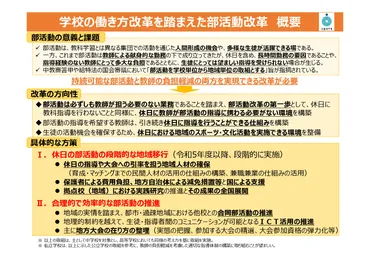

✅ 学校部活動を地域クラブ活動へ移行する方針が示され、2023年度から2025年度までの3年間を「改革推進期間」とする。

✅ 地域の実情に応じて早期実現を目指し、学校、教育委員会、地域関係者などが連携・協働して段階的に取り組む必要がある。

✅ 質の高い指導者の確保のため、指導者資格や人材バンクの整備、教師の兼職兼業の推進などがガイドラインで示された。

さらに読む ⇒KKS Web:教育家庭新聞ニュース|教育家庭新聞社 | 小・中・高校の先生、職員、教育委員会、PTA役員、教育に携わる企業の方に向けた教育の専門紙です。月2回発行。学校、行政、企業、家庭を教育情報でつなぐ立場からの情報を発信しております。出典/画像元: https://www.kknews.co.jp/post_health/20230220_1c地域の実情に合わせて柔軟に対応していくことが重要ですね。

教員の負担軽減と、生徒の多様なニーズへの対応を両立させるために、様々な工夫が求められます。

地域移行は、スポーツ庁と文化庁が策定したガイドラインに基づき推進されています。

当初の目標期間は「改革推進期間」と表現が緩和され、大会への地域クラブ参加や、教員以外の引率を認めるなど、柔軟な運用が促されています。

地域移行の形態は様々であり、複数の中学校の生徒が合同で活動するケースや、地域のスポーツクラブや民間企業が指導を担うケースなどが想定されています。

課題解決に向けては、指導員の研修制度や、学校との情報共有体制の構築、地域の実情に合わせた移行プランの策定が求められます。

教員の負担軽減と、生徒の多様なニーズへの対応を両立させるために、地域の実情に合わせた柔軟な対応が重要となります。

柔軟な対応が重要とのこと、地域ごとの特性に合わせて、様々な取り組みが行われるんですね。生徒たちが色々な経験を積めるような、そんな環境が実現するといいなと思います。

専門家からの提言と今後の展望

部活動の地域移行、成功のカギは?

教員の兼業、課題解決、地域の実情に合わせた取り組み

地域移行は、教職員の働き方改革、生徒の多様な活動機会の確保に繋がる可能性を秘めていますが、課題も多く残されています。

公開日:2024/11/10

✅ 学校部活動の地域移行は、指導者や施設の地域格差、通学の負担増、経済格差による不公平感の発生が懸念されている。

✅ 教員の長時間労働の原因となっている部活動の顧問は、教員の負担軽減のために地域移行が推進されている。

✅ 文部科学省は、持続可能な部活動と教員の働き方改革の両立を目指し、休日の部活動の地域移行を段階的に進めている。

さらに読む ⇒ナガクル|長野の課題とNPOをつなぐポータルサイト出典/画像元: https://nagacle.net/nagano_agenda/agenda-11145/専門家の方々の意見も様々で、今後の動向が注目されますね。

課題解決に向けて、各自治体や関係者がどのように取り組んでいくのか、注目していきたいと思います。

日本部活動学会会長は、地域の人材不足を懸念し、教員数の増加を提言しています。

一方、日本教育実践研究所所長は、早期の地域移行の必要性を訴え、教員の兼職兼業による指導者育成を提案しています。

地域移行は、教員の働き方改革に繋がり、生徒が様々な活動に参加できる機会を増やす可能性を秘めていますが、指導者確保、費用問題、安全管理、学校との連携など、解決すべき課題も多く残されています。

各自治体や関係者は、これらの課題を解決しながら、地域の実情に合わせた取り組みを進めていく必要があり、今後の動向が注目されます。

指導者不足や経済格差など、色々な課題があるんですね。教員の負担軽減だけでなく、生徒たちが平等に機会を得られるような、そんな形になるといいなと思います。

部活動の地域移行は、教員の働き方改革と生徒の活動機会拡大を目指す重要な取り組みです。

課題も多いですが、地域の実情に合わせた柔軟な対応が求められます。

💡 地域移行は教員の負担軽減と生徒の多様な活動機会確保を目的として推進。

💡 指導者不足、費用負担、安全管理などの課題解決が不可欠。

💡 地域の実情に合わせた柔軟な対応と関係者の連携が重要。