運動会が半日開催に?短縮化の背景と課題とは?教員の負担軽減と子供の意見は!!?

運動会、どうする?半日開催のメリット・デメリットから、教職員の負担軽減を実現する新たな運動会のあり方を提案!

💡 近年、小学校や中学校で運動会が半日開催されるケースが増加しています。

💡 運動会短縮化の背景には、保護者の負担軽減や教職員の働き方改革といった様々な要因があります。

💡 しかし、短縮化に伴う競技数の減少や思い出作りへの影響など、課題も多く存在します。

それでは、運動会短縮化の背景や課題について詳しく見ていきましょう。

半日運動会増加の背景とメリット・デメリット

運動会、半日開催が増加中!その理由は?

負担軽減と熱中症対策

運動会短縮化は、様々な要因が複雑に絡み合っているようですね。

公開日:2024/05/23

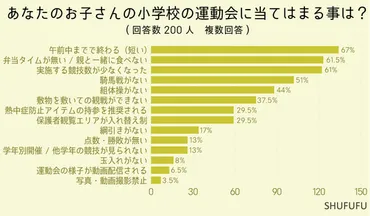

✅ 「小学校の運動会」に関するアンケート調査結果では、半日開催の運動会に賛成する保護者が多数を占め、熱中症対策や負担軽減の観点から支持されていることが明らかになりました。

✅ 一方で、半日開催に伴う競技数減少や思い出作りへの影響を懸念する意見も存在し、賛否両論があることが分かりました。

✅ 保護者や先生方の負担軽減と子どもの安全確保のバランスをどのように取るかが、今後の運動会開催における重要な課題と言えるでしょう。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/703287半日開催は、保護者や先生方の負担軽減には役立つ一方で、子どもの満足度や思い出作りの機会を減らしてしまう可能性もあるため、難しい問題ですね。

近年、運動会が半日開催されるケースが増加しています。

その背景には、保護者の負担軽減、共働き世帯の増加による親の参加機会確保、熱中症対策、英語やプログラミング学習時間の確保といった様々な要因があります。

半日運動会は、保護者や子供たちの負担軽減、熱中症対策といったメリットがある一方で、運動会の充実感の低下、競技や種目の削減、家族でお弁当を食べる楽しみの減少といったデメリットも存在します。

幼稚園では、子供の体力や集中力の観点から半日運動会が主流となりつつあり、保護者からも好評を得ています。

一方、小学校では、従来の1日開催を維持している学校も多いですが、近年の傾向として半日開催を選択する学校が増加しています。

なるほど、運動会短縮化は、保護者の負担軽減だけでなく、熱中症対策や教育内容の充実といった様々な観点から議論されているんですね。

運動会における教職員の負担軽減

運動会、教職員の負担軽減は可能?

見直しで実現可能

教職員の負担軽減は、運動会短縮化の大きな目的の一つですね。

✅ 苫小牧市と胆振東部4町で、小学校の運動会と中学校の体育祭の開催時間の短縮が進んでいます。

✅ 新型コロナウイルス禍を機に、多くの学校が午前中のみの開催に切り替わり、児童生徒と教員の負担軽減を目指しています。

✅ 短縮によって、午後の部がなくなったり、競技内容が変更されたりしていますが、児童生徒の体力低下を防ぐための工夫も凝らされています。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1021507/短縮化によって、教職員の負担が軽減される一方で、子供たちの学びの機会が減ってしまう可能性も懸念されます。

運動会は学校にとって一大イベントですが、教職員の負担が大きくなっている現状があります。

近年では働き方改革の観点から、運動会を見直す声も上がっています。

この記事では、運動会の目的や意義を改めて考え、教職員の負担軽減を目指した運動会のあり方を提案しています。

まず、運動会は学習指導要領上、必須ではありません。

学校の実情に合わせて、内容や規模を見直すことが可能です。

運動会の目的は、児童の体力向上や集団行動の習得、責任感や連帯感の育成などです。

しかし、現状では、保護者や地域住民を喜ばせるためのイベントになってしまっている側面があることも事実です。

運動会は本来、児童のためのイベントであることを忘れてはいけません。

教職員だけでなく、児童にとっても負担にならないよう、プログラムや内容を見直す必要があるでしょう。

具体的には、児童が主体的に参加できる企画を取り入れたり、過度な練習や準備を避けたりすることが考えられます。

教職員の負担軽減は重要ですが、子供たちの学びを犠牲にしてまで短縮する必要があるのか、疑問を感じます。

運動会短縮化の背景と運動会の負担

運動会短縮化の理由は何?

負担軽減と教育内容増加対応

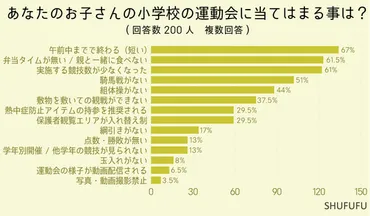

文部科学省の調査結果によると、教職員の働き方改革が進んでいるとのことですね。

✅ 文部科学省が公表した調査結果によると、学校における働き方改革が進められており、特にICT活用による業務効率化が進んでいることが明らかになった。

✅ 具体的には、校務支援システム導入による業務効率化、ICカード等による勤務実態の把握、留守番電話設置による時間外対応の削減などが広がっている。

✅ これらの取り組みによって、教員の労働時間短縮や業務負担軽減、学校閉庁日の導入など、働き方改革が進展している。

さらに読む ⇒KKS Web:教育家庭新聞ニュース|教育家庭新聞社 | 小・中・高校の先生、職員、教育委員会、PTA役員、教育に携わる企業の方に向けた教育の専門紙です。月2回発行。学校、行政、企業、家庭を教育情報でつなぐ立場からの情報を発信しております。出典/画像元: https://www.kknews.co.jp/post_ict/20200203_2a働き方改革によって、教職員の負担が軽減され、より質の高い教育活動に集中できるようになるといいですね。

運動会短縮化の背景には、保護者の負担軽減(特に共働き家庭のニーズに対応)や、新学習指導要領による教育内容増加への対応などが挙げられます。

運動会は、教員の負担:準備、練習指導、当日の運営など、膨大な時間と労力を要する。

授業時間の削減:運動会関連の活動に多くの時間を取られるため、本来の授業時間が減ってしまう。

教員の時間外勤務の増加:運動会準備や練習指導に多くの時間外勤務を強いられる。

といった問題点も抱えています。

働き方改革によって、教員の負担が減り、子供たちの教育にも良い影響が出ると期待しています。

運動会負担軽減のための提案

運動会の負担を減らすための提案、何がある?

種目減、簡素化、勝敗廃止など

運動会短縮化は、教員の負担軽減だけでなく、子供の意見も考慮する必要があると感じます。

公開日:2019/02/03

✅ 運動会の短縮は保護者の負担軽減や新学習指導要領への対応といった理由で広がっている一方で、子どもの意見は十分に反映されていない現状がある。

✅ 運動会は教員にとって非常に負担が大きく、授業時間や準備時間に影響を与えている。

✅ 運動会の目的を達成するためには、勝敗にこだわらず、種目や内容を見直し、教員の負担を軽減する必要がある。具体的には、種目数を減らし、開閉会式を簡素化し、応援に勝敗をつけない、選手種目を廃止する、全体の勝敗をつけない、準備体操の方法を変える、種目を固定化する、ダンスの曲や振付を固定化する、徒競走でのタイム計測をやめる、鼓笛隊をやめる、万国旗を飾らないなど、様々な工夫が考えられる。

さらに読む ⇒学校の働き方改革「10の提言と50の具体策」出典/画像元: https://nozzworld.hateblo.jp/entry/2019/02/03/162140運動会は、子供たちの成長を促す貴重な機会でもあるので、短縮化によって、子供たちの学びや思い出作りが損なわれてしまうことは避けたいですね。

運動会の負担軽減のために、種目数を減らす、開閉会式の簡素化、応援に勝敗をつけない、代表者によるリレーなどの選手種目の廃止、全体の勝敗をつけない、準備体操の簡素化、種目の固定化、ダンスの曲や振付の固定化、徒競走のタイム計測の廃止、鼓笛隊の廃止、万国旗の廃止といった提案がされています。

運動会短縮化は、教職員の負担軽減だけでなく、子供たちの意見も大切ですね。

運動会における「勝敗」の必要性

運動会で勝敗は本当に必要?

必ずしも必要なし

運動会における「勝敗」は、見直す必要があるかもしれませんね。

公開日:2023/09/08

✅ 近年、運動会は「体育学習発表会」と呼ばれるようになり、競技よりも体育授業の成果発表という位置づけになってきました。これはコロナ禍での密回避や教育方針の変化が影響していると考えられます。

✅ 従来の花形競技であった騎馬戦や組体操は、ケガのリスクや教育方針の変化により減少し、ダンスなどの表現活動が中心となっています。また、お弁当は家族で食べるのではなく、子どもたちは教室で先生と一緒に食べるようになり、運動会における家族の過ごし方も変化しています。

✅ 徒競走では男女混合や順位付けを行わないという学校が増えています。ジェンダーレスな教育の一環として、男女混合の徒競走は賛否両論ですが、競争ではなく日頃の成果を評価する目的で、順位付けを行わない学校も出てきています。

さらに読む ⇒HugKum(はぐくむ) | 小学館が運営する乳幼児~小学生ママ・パパのための育児情報メディア出典/画像元: https://hugkum.sho.jp/497493勝敗にこだわらず、子供たちの成長を促すことを目的とした運動会を目指していく必要があると感じます。

運動会における「勝敗」は必ずしも必要ではなく、むしろ負担増加の一因となっている可能性を指摘しています。

教育目標達成と教員の負担軽減を両立するため、運動会のあり方を見直す必要性を訴えています。

学習指導要領の目標達成には、必ずしも勝敗が必要ではない。

「連帯感」「安全な行動」「規律ある集団行動」「運動に親しむ態度」「責任感」「体力の向上」といった目標は、勝敗にこだわらずとも達成できる。

勝敗にこだわらず、子供たちの成長を促すことを目的とした運動会は、素晴らしいですね。

運動会短縮化は、様々な課題を抱える一方で、教職員の負担軽減や子供たちの安全確保といったメリットもあります。

今後、子供たちの意見を尊重し、より良い運動会のあり方を模索していく必要があるでしょう。

💡 運動会短縮化は、教職員の負担軽減や熱中症対策などのメリットがある一方、競技数の減少や思い出作りへの影響といった課題も存在します。

💡 運動会短縮化は、保護者や教職員の負担軽減だけでなく、子供たちの意見も考慮する必要があるでしょう。

💡 子供たちの成長を促すことを目的とした、より良い運動会のあり方を模索していくことが重要です。