ボッティチェリの『東方三博士の礼拝』は、一体どんな作品?メディチ家と新プラトン主義が秘める物語とは!?

ボッティチェリの名作「東方三博士の礼拝」!聖家族と豪華な衣装の博士たちの共演。当時のフィレンツェの権力者たちの肖像も!新プラトン主義の思想が光る、ルネサンス絵画の傑作を体感しよう!

💡 サンドロ・ボッティチェリは、15世紀のイタリアを代表する画家の一人です。

💡 彼の代表作の一つに、「東方三博士の礼拝」があります。

💡 この作品は、当時のフィレンツェ社会やメディチ家の影響を強く受けています。

それでは、第一章「ボッティチェリと東方三博士の礼拝」から始めたいと思います。

ボッティチェリと東方三博士の礼拝

ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は何を描いた作品?

キリストへの礼拝

では、ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」について詳しく見ていきましょう。

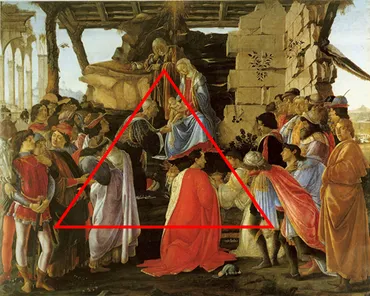

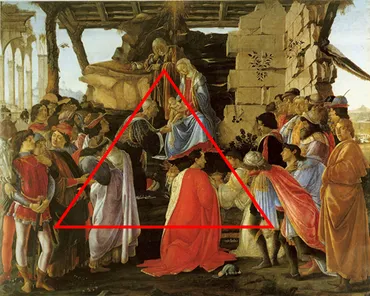

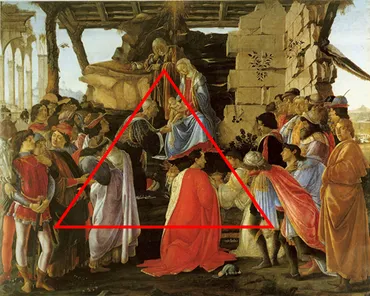

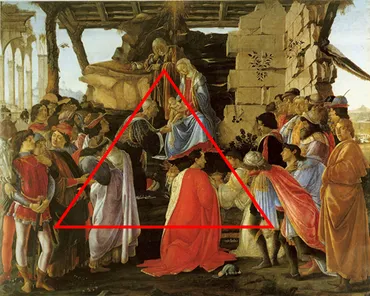

✅ ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、伝統的な構図を大胆に変更し、聖家族を中心とした三角形の構図を採用することで注目を集めた作品です。この構図は後の芸術家にも影響を与え、レオナルド・ダ・ヴィンチもその影響を受けたとされています。

✅ 作品には、当時のフィレンツェを代表する人物であるメディチ家のコジモ・イル・ヴェッキオやその息子たちなど、聖書の人物以外にも実在の人物が描かれていることが特徴です。

✅ ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、宗教画でありながら、当時のフィレンツェ社会の肖像画としても捉えることができる、多層的な作品であると言えるでしょう。

さらに読む ⇒フィレンツェガイド.net|フィレンツェの旅を最高のものに。思い出に残る花の都の旅、ご案内します。出典/画像元: https://firenzeguide.net/botticelli-adorazione-dei-magi/三角形構図を採用しているんですね。

伝統的な構図から変化しているところが興味深いです。

サンドロ・ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、1475年頃に制作された宗教画で、フィレンツェの商人ガスパーレ・デル・ボッカチオの依頼により制作されました。

この作品は、キリスト教の宗教的なテーマと古代ローマの美学が融合した傑作であり、ボッティチェリの初期の大規模な宗教画の1つとして高い評価を受けています。

作品は、東方から来た三博士が新生児キリストを礼拝する場面を描いており、博士たちの衣装や装飾品、建物や風景など、細部にわたって古代ローマの建築物や彫刻の影響が見られます。

この絵画は、宗教画でありながら、当時のフィレンツェ社会の様子もわかるんですね。興味深いですね。

構図と人物

ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、どんな特徴を持つ作品?

独特な構図と肖像画

続きまして、第二章「構図と人物」に移ります。

✅ フィリッピーノ・リッピによる絵画「東方三博士の礼拝」は、1496年に制作され、ウフィツィ美術館に収蔵されています。

✅ この作品は、レオナルド・ダ・ヴィンチの依頼によって制作された同名の作品を参考に、ボッティチェッリの「東方三博士の礼拝」からも影響を受けています。

✅ 作品には、メディチ家のメンバーであるピエル・フランチェスコ・デ・メディチや彼の息子たちが描写されており、フィリッピーノの晩年の様式である細部へのこだわりや外国の絵画の影響が見られます。

さらに読む ⇒FeelTheArt©出典/画像元: https://app.fta.art/ja/artwork/0a0ffca9167b29dbf8a35091af2a5d145c79e2b0フィリッピーノ・リッピは、ボッティチェリの作品から影響を受けていたんですね。

興味深いですね。

ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、伝統的な構図とは異なり、聖家族を中央に据え、その周りを博士たちと従者で囲む三角形の構図を採用しています。

これは、後の芸術家にも影響を与え、レオナルド・ダ・ヴィンチやフィリッピーノ・リッピも同様の構図を用いた作品を残しています。

さらに、この作品には当時のフィレンツェの有力者たちの肖像が描かれていることも特徴です。

注文者のラーマ家の人物に加え、メディチ家のコジモ・イル・ヴェッキオやその息子たち、そしてロレンツォ・イル・マニフィコなど、当時の社会的な状況を表す人物たちが登場しています。

当時のフィレンツェの有力者たちの肖像が描かれているのは、この作品の特徴ですね。

メディチ家と新プラトン主義

「東方三博士の礼拝」に隠されたメッセージは?

メディチ家の権威と富の表現

第三章は、「メディチ家と新プラトン主義」です。

公開日:2021/11/29

✅ サンドロ・ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、15世紀のイタリアで制作された宗教画であり、当時のフィレンツェの実質的な支配者であるメディチ家のメンバーが三博士として描かれています。

✅ メディチ家は、新プラトン主義の思想の影響を受け、人間が物質でありながら精神的に神性を感じることができるという考えを持っていたため、この作品はイエス・キリストと聖母マリアという絶対的神性と、人間であるメディチ家の人々を同一画面に配置することで、神秘と現実に架け橋を架ける役割を果たしています。

✅ この作品は、当時のフィレンツェにおけるメディチ家の隆盛と、ボッティチェリの芸術における新プラトン主義の影響を反映しており、宗教画でありながら、人間の精神性と神性との関係を表現した作品として、高い評価を受けています。

さらに読む ⇒私の美術館 -Mai Arts- - 持ち歩ける美術館出典/画像元: https://mai-arts.com/botticelli_magi/メディチ家と新プラトン主義の関係が、この作品に反映されているんですね。

ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」には、メディチ家のメンバーを含むフィレンツェの著名な人物たちが描かれており、彼らの肖像画は、当時のフィレンツェにおけるメディチ家の権威と富を反映しています。

作品は、イエス・キリストという神聖な存在と、人間であるメディチ家の人々を対比させ、人間が物質でありながらも精神的に神性を感得できるという新プラトン主義的な思想を表現しています。

ボッティチェリは、この作品を通じて、新プラトン主義的な思想を世に広めたとも考えられています。

神秘と現実を繋ぐ架け橋という表現、素敵ですね。

東方三博士の礼拝:芸術史における主題

「東方三博士の礼拝」はどんな場面を描いた絵画?

イエスの誕生

第四章は、「東方三博士の礼拝:芸術史における主題」です。

✅ ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノによる「東方三博士の礼拝」は、国際ゴシック絵画の集大成とされ、フィレンツェのウフィツィ美術館に収蔵されている傑作です。

✅ この絵画は、識字者であり芸術の常連客であるパッラ・ストロッツィから依頼され、1423年に完成しました。絵画には、パッラ・ストロッツィとその父オノフリオが人物として描かれていると考えられています。

✅ 絵画は、国際的な影響とシエナ派の影響、そしてフィレンツェで知ったルネサンス様式を融合し、東方三博士の旅路を様々な場面で表現しています。豪華な衣装やエキゾチックな動物など、細部へのこだわりが特徴です。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%A4%BC%E6%8B%9D_(%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%8E)ファブリアーノの作品は、国際ゴシック絵画の集大成なんですね。

「東方三博士の礼拝」は、西洋絵画において頻繁に描かれる主題の一つであり、イエス・キリストの誕生を祝う場面を描いています。

ボッティチェリ以外にも、ファブリアーノなど多くの有名な画家がこのテーマに挑戦してきました。

ボッティチェリは、1475年頃に描いた「東方三博士の礼拝」で、ゆったりとした服装の博士たちを描き、その中の一人には自身をモデルにしたと考えられる人物も登場します。

一方、ファブリアーノは、1423年の作品で、金箔をふんだんに使用した華やかな装飾と細密な描写が特徴的なゴシック様式の絵画を制作しました。

ボッティチェリとファブリアーノの作品を比較して見ると、それぞれの時代の様式の違いが明確にわかりますね。

ルネサンス期のフィレンツェ社会と芸術

「東方三博士の礼拝」に隠された人物は?

メディチ家の人々

最後の章は、「ルネサンス期のフィレンツェ社会と芸術」です。

✅ 記事では、ゴッツォリ、サセッタ、ボッティチェリ、ブリューゲル、デューラーの5人の画家による「東方三博士の旅」または「東方三博士の礼拝」を題材とした絵画が紹介されています。

✅ それぞれの絵画の特徴が解説されており、特にゴッツォリの「東方三博士の旅」は、華麗な行列が描かれた礼拝堂の壁画であり、サセッタの「東方三博士の旅」は、平板的な描き方で軽快な行列が表現されていることが特徴です。

✅ また、ボッティチェリの「ラーマ家の東方三博士の礼拝」は、注文主であるラーマ家やメディチ家の人々が描かれていること、ブリューゲルの「東方三博士の礼拝」は、ボスの影響を受けた戯画的な絵画であること、デューラーの「ロザリオの祝祭」は、赤色の輝きが強烈な作品であることが説明されています。

さらに読む ⇒いづつやの文化記号出典/画像元: http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/2025/02/post-5b0999.htmlボッティチェリの作品が、ルネサンス期のフィレンツェ社会を反映していることを、改めて感じました。

ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、ルネサンス期のフィレンツェを舞台にした初期の作品であり、メディチ家の庇護のもと制作されました。

この作品では、メディチ家の人々や当時のフィレンツェの有名人が登場しており、ボッティチェッリ自身の自画像と考えられる人物も描かれています。

ボッティチェッリは、聖家族を作品の中央に配置するという新しい構図を採用しました。

これは、それまでの絵画では聖家族が端に描かれていた慣習を覆すものであり、後の多くの画家たちに影響を与えました。

作品中の三博士は、それぞれメディチ家の人々をモデルとしており、コジモ・デ・メディチ、その2人の息子、そして孫であるロレンツィオ・デ・メディチが描かれています。

また、作品注文者のガスパーレも登場しており、ボッティチェッリの自画像と考えられる人物も描かれています。

様々な画家の「東方三博士の旅」や「東方三博士の礼拝」の絵画を比較して見るのは、とても興味深いです。

このように、サンドロ・ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、宗教画でありながら、当時のフィレンツェ社会やメディチ家、新プラトン主義の影響を強く受けて制作された作品であることがわかりました。

💡 ボッティチェリの「東方三博士の礼拝」は、伝統的な構図を大胆に変更した三角形の構図を採用しています。

💡 作品には、メディチ家の人々など、聖書の人物以外にも実在の人物が描かれていることが特徴です。

💡 この作品は、当時のフィレンツェ社会の肖像画としても捉えることができる、多層的な作品と言えるでしょう。