腸内分泌細胞の新たな情報伝達メカニズム?脳への直接的な繋がりとは!!?

腸内分泌細胞の新たな働きを発見!脳への高速情報伝達メカニズム解明!食事やストレスが脳にどう影響するか、腸内環境と心の関係に迫る!

💡 腸内分泌細胞は、消化管に存在する細胞で、ホルモンを分泌することで消化や代謝を調整しています。

💡 近年の研究では、腸内分泌細胞は、従来考えられていたよりも複雑な役割を担っていることが明らかになってきました。

💡 特に、脳との相互作用において、重要な役割を果たしていることが注目されています。

それでは、腸内分泌細胞に関する最新研究について、詳しく見ていきましょう。

腸内分泌細胞の新たな情報伝達メカニズム

腸は脳にどのように情報を伝えるのか?

シナプス結合でグルタミン酸を使用

腸内分泌細胞の働きについて、詳しく説明していただきありがとうございます。

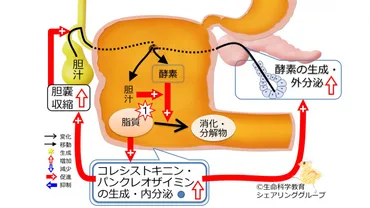

✅ コレシストキニン・パンクレオザイミン (CCK-PZ) は、十二指腸に脂質が到達すると分泌されるホルモンで、胆嚢の収縮と酵素量の多い膵液の分泌を促進し、脂質の消化を助けます。

✅ CCK-PZ の作用により、胆嚢が収縮して胆汁が十二指腸に流れ込み、膵臓からは消化酵素を多く含む膵液が分泌されます。

✅ CCK-PZ は十二指腸から分泌され、胆嚢の収縮と膵液分泌を促進することで、脂質の消化を助ける重要な役割を果たします。

さらに読む ⇒トップページ出典/画像元: https://life-science-edu.net/wiki/%E6%B6%88%E5%8C%96%E5%99%A8%E7%B3%BB/%E8%86%B5%E8%87%93/%E8%86%B5%E8%87%93%E5%A4%96%E5%88%86%E6%B3%8C%E3%82%92%E8%AA%BF%E7%AF%80%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3神経足細胞が、迷走神経と直接シナプス結合し、情報を伝達するというのは、大変興味深いですね。

腸内分泌細胞の一種であるNeuropod細胞が、迷走神経と直接シナプス結合し、グルタミン酸を神経伝達物質として使用することで、脳に情報を伝達する新たなメカニズムが発見されました。

従来、腸内分泌細胞は神経ペプチドを介して脳に情報を伝達すると考えられていましたが、本研究では、Neuropod細胞が高速かつ短時間に脳へ情報を伝達することを実証しました。

研究チームは、マウスの腸内分泌細胞がコレシストキニン (CCK) やペプチドYY (PYY) などの食欲調節ホルモンを分泌していることに注目し、これらの細胞がシナプス前細胞の特徴を備えていることを発見しました。

さらに、スクロースやグラニュー糖を腸に注入すると、Neuropod細胞が活性化し、迷走神経の活動が促進されることを確認しました。

これにより、腸内分泌細胞は、食事中の糖を感知し、その情報を脳に伝達していることが示されました。

この発見は、従来の脳腸相関の理解を深め、栄養素の感知や消化吸収、食欲調節、さらには脳の機能にも影響を与える可能性を示唆する重要な成果です。

今後の研究では、Neuropod細胞が他の感覚情報や生理機能にどのように関与しているのか、また、この新たなメカニズムが病気の病態にどのように影響しているのかを明らかにすることが期待されます。

この研究は、腸内分泌細胞が脳に情報を伝達するメカニズムについて、新たな視点を与えてくれますね。

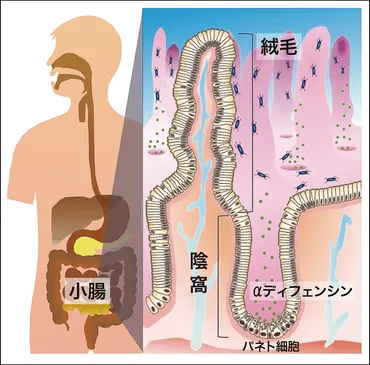

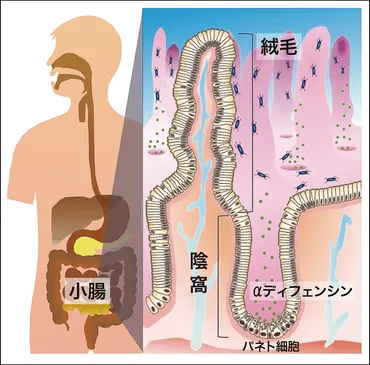

パネト細胞と腸内細菌叢の関連性

ストレスでうつ気味になるのは、腸内環境の乱れが原因?

腸の免疫細胞が減り、細菌バランスが崩れるため

パネト細胞の働きについて、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ 小腸のパネト細胞が分泌するαディフェンシンは、腸内細菌叢の組成をコントロールし、有害な菌を排除することで宿主の健康を維持する役割を果たしている。

✅ ストレスによりうつ状態になったマウスでは、パネト細胞の数が減少し、αディフェンシン量が低下し、腸内細菌叢が乱れることが確認された。αディフェンシンを経口投与することで、腸内細菌叢が回復し、うつ症状改善に繋がる可能性が示唆された。

✅ 加齢に伴い、αディフェンシン量が低下することが確認され、腸内環境の悪化と疾患リスクの増加に関連する可能性が示唆された。αディフェンシン量の維持が加齢による免疫機能低下を抑制し、さまざまな疾患のリスクを軽減する可能性がある。

さらに読む ⇒脳腸相関をコントロールする「因子」と「細胞」の存在出典/画像元: https://healthist.net/medicine/2114/αディフェンシンが、腸内細菌叢のバランスを保ち、ストレスや加齢による影響を抑制するというのは、なるほど、と納得しました。

小腸に存在するパネト細胞は、抗菌ペプチドのαディフェンシンを分泌し、腸内細菌叢をコントロールする重要な役割を担っています。

αディフェンシンは有害菌や中間的な常在菌を排除し、有用菌は排除しないため、宿主にとって適切な腸内環境を維持する働きをしています。

研究では、ストレスによってうつ様の症状を呈したマウスの小腸で、パネト細胞の数とαディフェンシンの量が減少していることを発見しました。

さらに、腸内細菌叢も健康なマウスとは異なり、脳の働きに関与するグルタミン酸やウラシルなどの代謝物が減少していました。

このマウスにαディフェンシンを経口投与すると、腸内細菌叢が健康なマウスに近づき、代謝物も正常値に戻りました。

これらの結果から、αディフェンシンは腸内細菌叢を正常に保ち、うつ症状の改善に貢献する可能性が示唆されました。

加齢に伴い、αディフェンシン量は減少し、腸内環境が悪化する可能性があり、肥満や糖尿病、認知症、うつなどの疾患リスクが高まる要因の一つと考えられています。

パネト細胞はクローン病などの腸の慢性炎症とも関連しており、健康な腸内環境を維持するために重要な役割を果たしています。

今後の研究では、αディフェンシン量を適切に保つ方法を検討し、加齢に伴う免疫機能の低下や疾患リスクの抑制に繋げることが期待されています。

腸内細菌叢の健康とパネト細胞の分泌するαディフェンシンとの関連性について、理解が深まりました。

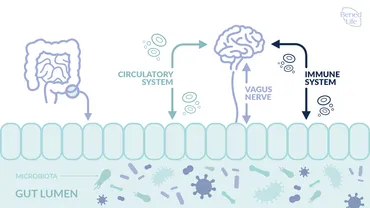

腸内環境の感覚と脳への伝達

腸内環境と脳はどのようにつながっている?

神経足細胞が仲介する

腸脳軸(GBA)について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ この記事は、腸脳軸(GBA)という脳と腸の相互作用の経路とその働きについて説明しています。

✅ GBAは、神経信号、免疫分子、ホルモン、栄養素を通じて脳と腸が互いにコミュニケーションをとることを可能にし、腸内細菌叢が脳の機能に影響を与える可能性を示しています。

✅ 特に、迷走神経、循環器系、免疫システムという3つの主要な経路を通じて、腸内細菌は脳に信号を送り、気分、睡眠、ストレス反応、食欲などの機能に影響を与えていると考えられます。

さらに読む ⇒Bened Life - Neuralli medical probiotic containing PS128出典/画像元: https://benedlife.com/ja-jp/blogs/news/what-is-the-gut-brain-axis腸内環境が、脳に直接影響を与えるというのは、とても興味深いですね。

腸内環境は、従来考えられていたホルモンの受動的放出だけでなく、腸感覚上皮細胞である神経足細胞によるシナプス形成によって仲介されることを、この論文は明らかにしました。

神経足細胞は、迷走神経を含むニューロンとのシナプスを形成し、腸環境からの感覚シグナルを脳へと伝達します。

この発見は、腸-脳感覚変換における新しい分野を開拓するものであり、これまでの理解を大きく前進させるものです。

腸内環境と脳の関係、そして感覚の伝達について、新しい視点を得ることができました。

本日は、腸内分泌細胞の新たな情報伝達メカニズムについて、詳しくご紹介いただきました。

💡 腸内分泌細胞は、迷走神経と直接シナプス結合し、グルタミン酸を神経伝達物質として、高速かつ短時間に脳へ情報を伝達します。

💡 小腸のパネト細胞は、αディフェンシンを分泌し、腸内細菌叢をコントロールすることで、宿主の健康を維持します。

💡 腸内環境は、腸感覚上皮細胞である神経足細胞によるシナプス形成によって、脳に感覚情報を伝達します。