運動会、その変化と未来?:短縮化、課題、そして教育的意義を探る?運動会、短縮化の背景にある多様な要因

明治時代から続く小学校の運動会。コロナ禍、働き方改革、安全への配慮から、短縮化の波が押し寄せています。半日開催、競技種目の削減、保護者の意見…変化の背景にある課題と、教育的意義の両立を目指す学校の模索。子どもたちの成長を育み、教職員の負担を軽減する、持続可能な運動会の未来とは? 変化の最前線を追います。

💡 運動会は、競技時間の短縮化が進み、プログラムも変化している。

💡 短縮化の背景には、熱中症対策、教職員の負担軽減、保護者の負担軽減など、様々な要因がある。

💡 運動会は、教育的意義と、教職員の負担軽減を両立させる形で、持続可能な形へと変化していく必要がある。

今回は、学校行事として長年親しまれてきた運動会について、その現状と未来を様々な視点から考察していきます。

運動会の変遷:歴史と現代の課題

運動会、コロナ禍でどう変化?短縮化の理由は?

コロナ、働き方改革、安全配慮など。

長野県の小学校を例に、運動会の短縮化の現状を見ていきましょう。

コロナ禍での対策、熱中症対策、そしてグラウンドの問題などが影響しています。

子どもたちは限られた種目に参加し、応援合戦なども行われません。

✅ 長野県内の小学校では、運動会が分散・短縮型で行われるようになっている。これは、コロナ禍での対策や熱中症対策、グラウンドの広さなどを考慮した結果である。

✅ 子どもたちは1人2種目に参加し、学年ごとに時間を区切って競技を行う。応援合戦や全校での競技は行われず、校庭で過ごす時間は1時間と短い。

✅ 保護者からは見やすいという声がある一方、昔のような運動会の雰囲気がないことへの寂しさも聞かれた。学校側は授業時間の確保や教員の負担軽減につながっている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbc/1195726?display=1運動会の短縮化は、時代の変化に対応した結果と言えるでしょう。

保護者の方々の意見も様々あるようですが、学校側としては、授業時間の確保、教員の負担軽減に繋がっているとのことです。

明治時代、海軍兵学寮の競闘遊戯が起源となり、体操の教科化と共に全国に広まった運動会は、小学校の規模拡大と地域社会との融合を経て、地域行事としての側面も持つようになりました。

しかし近年、小学校の運動会は大きな変化の波にさらされています。

コロナ禍の影響、教職員の働き方改革、そして子どもたちの安全への配慮が、その主な要因です。

学習指導要領では運動会は必須ではなく、学校長の判断で実施が決定されます。

かつては一日かけて行われていた運動会が、午前中で終了したり、危険な競技が廃止されたり、徒競走の見直しが行われるなど、短縮化の傾向が強まっています。

運動会が短縮化される背景には、様々な要因があるんですね。学校側の事情だけでなく、子供たちの安全や教員の働き方改革など、考慮すべき点がたくさんあると感じました。

時短化の背景とメリット・デメリット

運動会短縮化、その背景には何がある?

負担軽減、働き方改革、熱中症対策など。

運動会短縮化の背景にある、熱中症対策、教職員の働き方改革、保護者の負担軽減について掘り下げていきます。

文部科学省の調査結果や関連する現状について見ていきましょう。

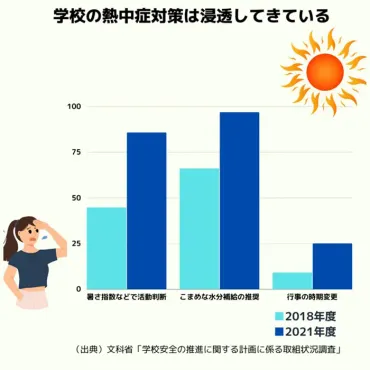

✅ 文部科学省の調査によると、暑さ指数などを利用して屋外活動の実施を判断する学校が約85%に増加し、水筒持参の推奨も大半の学校で実施されるなど、熱中症対策が進んでいる。

✅ 安全教育では、防犯、交通、災害安全は9割以上の学校で実施されている一方、SNSや性暴力に関する教育は進んでいない。学校安全計画と危機管理マニュアルの作成率は向上しているものの、100%には達していない。

✅ 文科省は、熱中症対策のさらなる徹底を図るとともに、学校安全計画と危機管理マニュアルの完全策定を目指している。

さらに読む ⇒8割超の学校が暑さ指数などに基づき活動判断 文科省調査出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/20230919-05熱中症対策や働き方改革は、現代の学校教育における重要な課題です。

安全管理の徹底と、教職員の負担軽減は両立しなければなりません。

そのためにも、運動会の見直しは有効な手段の一つと言えるでしょう。

運動会が短縮化される背景には、保護者の負担軽減、共働き世帯への配慮、熱中症対策、教育時間の確保、そして教職員の働き方改革といった複合的な要因があります。

半日開催には、負担軽減や熱中症リスクの軽減といったメリットがある一方、運動会の充実感の低下、競技数の減少、昼食時の家族の触れ合いの減少といったデメリットも存在します。

教職員の負担は非常に大きく、準備、練習指導、当日の運営に膨大な時間と労力を要します。

運動会関連の活動が授業時間を圧迫し、時間外勤務の増加にも繋がっています。

文部科学省も教職員の働き方改革を推進しており、運動会の見直しもその一環として行われています。

運動会が短縮化される要因は多岐にわたるのですね。保護者の負担軽減や熱中症対策も理解できますが、同時に運動会ならではの良さも失われてしまうのは少し寂しい気持ちもします。

次のページを読む ⇒

運動会短縮化の現状と課題を解説。教育的意義と教職員の負担軽減を両立するプログラム編成が重要。保護者への丁寧な説明と、子どもたちが楽しめる場づくりが求められる。