特別支援学級ってどんなところ?疑問を解消!特別支援学級とは!?

発達障害のある子どもたちへの教育、インクルーシブ教育と特別支援級、どちらが最適?メリット・デメリットを比較検討し、子どもの成長を支援する最善の選択を見つけ出すためのヒント!

💡 特別支援学級とは、発達障害を持つ子どもたちが通う学級のことです。

💡 通常の学級とは異なり、専門の教員が個別の指導を行います。

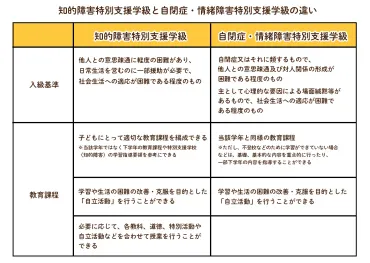

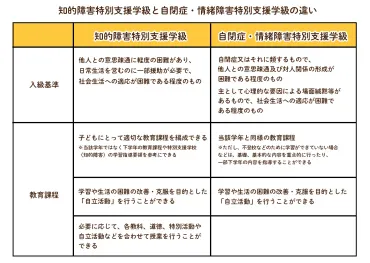

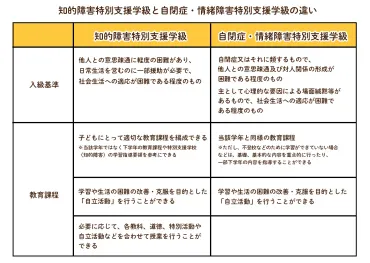

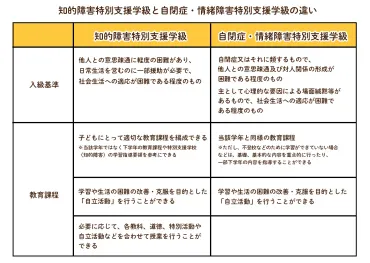

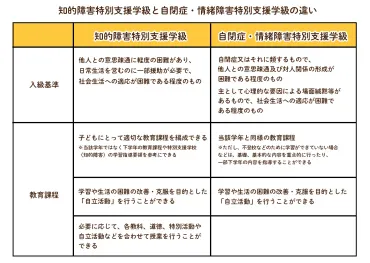

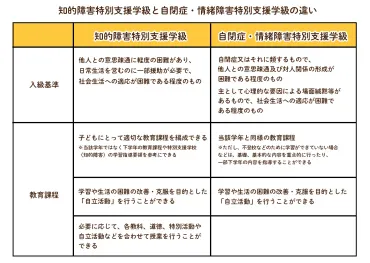

💡 特別支援学級には、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症・情緒障害など、さまざまな障害を持つ子どもたちが通っています。

それでは、最初の章に入ります。

発達障害に関する法制度の進化

発達障害者支援は、近年どのように変化している?

法整備が進み、支援体制強化中

特別支援学級について詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ この記事は、特別支援学級について解説しており、通級指導教室や特別支援学校との違い、対象となる障害とその基準、授業内容などを詳しく説明しています。

✅ 具体的な障害の種類として知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症・情緒障害を取り上げており、それぞれの障害における特別支援学級入級の基準を文部科学省の定義に基づいて説明しています。

✅ さらに、特別支援学級における教育内容や進路についても触れており、障害のある子どもたちが適切な教育を受け、将来に向けて進んでいけるよう支援することが重要であることを強調しています。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35025660発達障害に関する法制度の進化は、障害のある子どもたちの教育環境を大きく改善したと感じます。

2005年に発達障害者支援法が施行され、発達障害の早期発見や自立、社会参加に対する支援が明文化されました。

2014年の障害者権利条約批准に伴い、2016年には発達障害者支援法が改正され、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援、教育・福祉・医療・労働など多分野にわたる連携の推進などが盛り込まれました。

教育現場では、2007年度から全ての学校で特別支援教育が実施され、2017年度からは通級指導教員の基礎定数化が進められています。

通級指導教員の定数化は、通級指導が学校の特別支援教育における重要な要素になったことを意味します。

学習指導要領では、通級指導や特別支援学級に通うすべての子どもに対して、個別の教育支援計画や指導計画を策定することが定められています。

発達障害に関する法や制度は近年急速に進展しており、学校現場における支援体制整備の必要性が高まっています。

大変勉強になりました!特に、特別支援学級における教育内容や進路については、具体的な事例も交えて説明して頂けると、より理解が深まると思います。

学校における合理的配慮と支援体制の強化

近年、学校における合理的配慮の需要は増加していますか?

増加しています

合理的配慮について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ 「合理的配慮の提供」は、障害者差別解消法において企業に義務付けられた、障害のある人が社会参加する上で必要なサポートです。

✅ 具体的な対応は、障害の特性や状況に応じて異なり、過重な負担にならない範囲で必要かつ合理的な対応が求められます。

✅ 企業は、障害のある従業員や顧客の意見を聞き取り、適切な対応を検討し、働きやすい職場環境やサービス提供体制を構築することが重要です。

さらに読む ⇒奉行シリーズのOBC - 株式会社オービックビジネスコンサルタント出典/画像元: https://www.obc.co.jp/360/list/post374学校における合理的配慮の義務化は、障害のある子どもたちが安心して学校生活を送れるための重要な一歩だと思います。

2016年には障害者差別解消法が施行され、学校における合理的配慮が義務化されました。

文部科学省は、特別支援コーディネーターの配置や校内委員会、外部専門家との連携などを方針として示しています。

2022年の文部科学省調査では、通常学級に在籍する支援が必要な子どもは8.8%と、10年前の調査結果と比較して増加しています。

発達障害の理解が進み、グレーゾーンの子どもも支援対象として見られるようになったことが要因と考えられます。

学校現場における支援体制の強化は、現代社会において必要不可欠だと感じます。

インクルーシブ教育と特別支援級:それぞれの教育環境のメリットとデメリット

発達障害児にとって、インクルーシブ教育は万能?

ケースバイケース

インクルーシブ教育と特別支援学級について、それぞれのメリットとデメリットを詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ インクルーシブ教育とは、障害の有無に関わらず全ての子どもが一緒に学ぶ教育のことです。これは、障害者と健常者が共生する社会の実現に向けた取り組みとして注目されています。

✅ インクルーシブ教育では、子どもたちの多様な特性を認め、それぞれに必要なサポートを提供することで、共に学び、成長できる環境を構築することを目指しています。そのため、教育支援計画の作成、合理的配慮の提供、学校環境の整備などが重要となります。

✅ インクルーシブ教育は、障害のある子どもだけでなく、健常な子どもにとっても、多様性を受け入れ、共生社会を築くための重要な学びの場となります。また、障害児とその家族にとっても、地域で安心して生活できる環境を提供する役割を担います。

さらに読む ⇒ジチタイワークス出典/画像元: https://jichitai.works/article/details/2079インクルーシブ教育と特別支援級、どちらが優れているということはなく、それぞれの教育環境の特徴を理解した上で、子どもの成長を支援する最適な選択肢を選ぶことが重要だと改めて感じました。

現代では、発達障害の理解が進み、インクルーシブ教育や特別支援級など、さまざまなサポート体制が整いつつあります。

しかし、発達障害を持つ子どもにとって、インクルーシブ教育は必ずしも最適な選択肢ではなく、困難な面も存在します。

インクルーシブ教育は、発達障害を持つ子どもと健常者の子どもが同じ環境で学ぶことで、共生社会の実現を目指しています。

しかし、発達障害の特性から、コミュニケーションや学習に困難が生じ、健常者の子どもとの交流や競争によるストレス、いじめや差別などのリスクも懸念されます。

一方、特別支援級は、発達障害を持つ子どもたちが同じ状況の子どもたちと一緒に学び、安心感や自信を得ながら、それぞれのペースで学習を進めることができます。

専門的な指導や支援を受けることで、障害の改善や緩和にもつながる可能性があります。

発達障害を持つ子どもにとって最適な教育環境は、子供の特性や状況、親の意見、学校のサポート体制など、さまざまな要素を考慮して判断する必要があると言えるでしょう。

インクルーシブ教育と特別支援級どちらが優れているということはなく、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

それぞれの教育環境の特徴を理解した上で、子どもの成長を支援する最適な選択肢を選ぶことが重要です。

インクルーシブ教育と特別支援級、それぞれにメリットとデメリットがあることを理解できました。

発達障害のある児童生徒への支援に関する通知

発達障害児への支援で、学校はどんな点に注意すべき?

早期発見と適切な支援体制

発達障害のある児童生徒への支援に関する通知について、詳しく説明していただきありがとうございます。

✅ 本研究は、発達障害のある子どもの早期からの生涯にわたる総合的支援が重要であるという認識のもと、早期発見・早期支援を中心とした総合的な支援システム構築の在り方について調査を行いました。

✅ 調査の結果、フィンランド、米国、英国などでは、発達障害の確定診断がなされる前でも、支援の対象として早期からの支援を行っていることが明らかになりました。一方、日本では、特別支援学校や幼児のことばの教室などで支援が行われていますが、全幼児の0.2%程度にとどまっています。

✅ 本研究では、早期からの総合的支援システム構築のためのグランドデザイン<Ver.1早期における支援を中心に>を策定しました。このグランドデザインは、地方自治体等で活用されることを目指しており、就学前の発見と支援、就学後の発見と支援、教育環境整備、切れ目のない連携、保護者支援、社会基盤の充実など、7つの項目から構成されています。

さらに読む ⇒トップページ - 発達障害教育推進センター出典/画像元: https://cpedd.nise.go.jp/kenkyu/31早期発見・早期支援を中心とした総合的な支援システム構築の在り方について、調査結果を踏まえて詳しく説明されて、大変参考になりました。

本通知は、発達障害のある児童生徒等への支援に関するもので、発達障害者支援法の施行に伴い、教育機関における対応について、留意すべき事項を周知することを目的としています。

主な内容は、発達障害の定義、早期発見の重要性、学校における支援体制の整備、就労支援などです。

具体的には、発達障害の早期発見のため、学校保健法に基づく健康診断で十分に留意し、疑いのある児童生徒には継続的な相談を行い、必要に応じ、専門家等の協力を得て医学的又は心理的判断を行うよう指示しています。

また、学校における支援体制の整備として、LD等を含む障害のある児童生徒に対する適切な教育的支援のための支援体制を整備することを目指し、各都道府県への委嘱事業を通じ、専門家チームの設置、巡回相談の実施、校内委員会の設置、コーディネーターの指名、個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成などを推進するよう求めています。

さらに、就労支援に関して、都道府県教育委員会に対して、発達障害のある児童生徒等が卒業後にスムーズに社会生活を送れるよう、関係機関との連携を強化し、必要な支援を行うよう呼びかけています。

発達障害のある児童生徒への支援に関する通知の内容は、学校現場で働く私たちにとって、とても重要だと感じます。

我が国の特別支援教育における『教育的ニーズ』の概念

日本の特別支援教育における「教育的ニーズ」とは?

主観的・客観的ニーズの対立と調整

我が国の特別支援教育における『教育的ニーズ』の概念について、歴史的背景や概念カテゴリー、英国の『SpecialEducationalNeeds』との比較を通して考察していただきありがとうございます。

✅ この記事は、Fortuzziという名前の男性が、イタリアのローマにある自分の家の屋根裏部屋から、約230個の古いコインを盗んで、それをオンラインで販売しようとした事件についてです。

✅ 彼は、オンラインで販売する際に、盗んだコインがローマ時代のものだと偽って販売しようとしていました。しかし、彼はオンラインで詐欺の疑いで逮捕されました。

✅ この事件は、インターネット上で偽物を販売しようとする犯罪が増えていることを示しており、注意が必要です。

さらに読む ⇒III 主要国における特別な教育的ニーズを有する子どもの指導について出典/画像元: https://www.nise.go.jp/josa/kankobutsu/pub_f/F-101/chapter03/chapter03_i07.html主観的なニーズと客観的なニーズの対立と調整、障害カテゴリーに基づく制度設計の違いなど、興味深く分析されており、大変勉強になりました。

この論文は、我が国の特別支援教育における『教育的ニーズ』の概念について、歴史的背景や概念カテゴリー、英国の『SpecialEducationalNeeds』との比較を通して考察しています。

特に、主観的なニーズと客観的なニーズの対立と調整、障害カテゴリーに基づく制度設計の違いなどを分析しています。

論文では、英国の制度のように障害カテゴリーによらず、一人一人の『学習の困難さ』に基づいた『特別な教育の手だて』の必要性を強調し、我が国の特別支援教育における課題と将来の方向性を示唆しています。

また、Bradshawと都村の研究を参考に、主観的なニーズと客観的なニーズを分類し、教育現場におけるニーズ把握の複雑さを示しています。

本論文は、特別支援教育の現状と課題、そして将来の方向性について考える上で貴重な資料となります。

論文で紹介された、英国の制度のように障害カテゴリーによらず、一人一人の『学習の困難さ』に基づいた『特別な教育の手だて』の必要性という考え方は、今後の我が国の特別支援教育のあり方にとって重要な視点だと思います。

本日は、特別支援学級について様々な角度から詳しく解説いただきありがとうございました。

💡 発達障害に関する法制度の進化によって、学校現場における支援体制は大きく変化しています。

💡 インクルーシブ教育と特別支援学級は、それぞれメリットとデメリットがあり、子どもの特性や状況に合わせて最適な選択肢を選ぶことが重要です。

💡 発達障害のある児童生徒への支援は、早期発見・早期支援が重要であり、学校、家庭、地域社会全体で連携していくことが求められます。