補導とは?少年少女を守る警察活動とその影響とは?補導の対象行為と、保護者・少年への影響

20歳未満の少年少女を非行から守る補導。逮捕ではない、注意・指導・保護者連絡が主な措置。深夜徘徊や飲酒など17項目が対象で、地域差も。補導後は保護者への引き渡しと、今後の監督誓約が基本。前科はつかないが、不当な対応の場合は弁護士への相談を。子どもが補導されたら、冷静に話を聞き、再発防止に向けて共に歩みましょう。家族と地域で支えることが大切です。

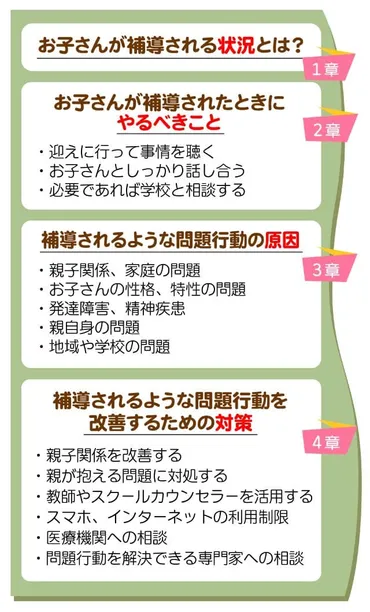

補導後の流れ - 保護者と少年の対応

補導されたらどうなる?親への連絡、その後の対応は?

注意・連絡後、監護と指導。悪質性で対応が変わる。

補導後の流れは、保護者と少年の対応が重要です。

警察からの連絡を受け、どのように対応すべきか解説します。

公開日:2022/12/26

✅ 補導とは、警察が子どもの不良行為(飲酒、喫煙、深夜徘徊など)に対して行うもので、犯罪歴にはならないが、保護者への連絡や注意が行われる。

✅ 子どもが補導された場合は、まず警察署に迎えに行き、事情を聴き、子どもとしっかり話し合い、必要であれば学校とも連携することが重要。

✅ 補導される原因として、深夜徘徊が最も多く、問題行動が悪化すると非行や犯罪につながる可能性があるため、原因究明と適切な対応が求められる。

さらに読む ⇒コノミライ出典/画像元: https://konomirai.com/child-guidance/補導された後の対応は、少年の将来を左右する可能性があります。

保護者と少年が協力し、問題解決に臨むことが大切ですね。

補導された場合、警察は本人に注意を与えた上で、保護者に連絡し、監護と指導を促します。

悪質性の低い行為の場合は現場指導と保護者への連絡で済む一方、危険性の高い行為の場合は警察署への任意同行や保護者への引き取り依頼が行われます。

保護者は今後の監督を誓約する書類に署名します。

補導は、少年の健全な育成を目的としたものであり、警察官は少年の人権に配慮し、適切な対応を行うことが求められます。

ありがとうございます。万が一、自分や周りの人が補導された場合、落ち着いて対応できるよう、情報を整理しておきたいと思います。

補導とその他の法的措置の違い - 知っておくべきこと

補導されたら、弁護士に相談すべき?

不当な取調べや身柄拘束なら相談を!

補導とその他の法的措置の違いを理解することは重要です。

逮捕や家裁送致など、様々なケースについて解説します。

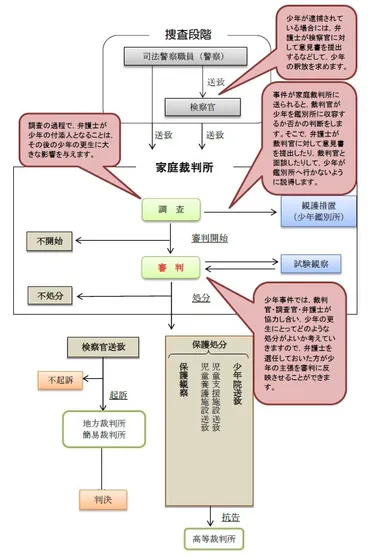

✅ 少年事件における主な処分として、審判不開始、試験観察、不処分、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)などがあり、少年の年齢や事件内容、状況に応じて様々な判断がなされる。

✅ 家庭裁判所は、少年が14歳以上で罪を犯した場合、保護処分ではなく刑事処分が相当と判断すると検察官に事件を逆送することがある。また、16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合は原則として逆送される。

✅ 特定少年(18歳、19歳)が死刑や無期刑などに該当する罪を犯した場合も検察官に送致される場合がある。少年自身の非行性が軽微で家庭環境に問題がある場合は、児童相談所への送致となることもある。

さらに読む ⇒少年事件専門の弁護士【渋谷青山刑事法律事務所】出典/画像元: https://www.sa-criminal-defense.jp/syonennagare補導と逮捕の違いや、その後の流れについて理解を深めることができました。

もしもの時に、冷静に対応できるように知識として持っておくことが重要ですね。

補導歴は、犯罪以外の理由で補導された経歴であり、成人すると破棄されます。

補導は逮捕とは異なり、身柄拘束は行われず、通常は任意同行となります。

少年が逮捕された場合、警察での取り調べ後、事件は家庭裁判所に送られます。

逃亡や罪証隠滅のおそれなどがある場合は、少年鑑別所に移され、観護措置が取られます。

弁護士は、補導の理由を把握し、逮捕などの処分の可能性を判断し、環境調整の方法を指南し、被害者との示談を行うことができます。

補導された場合、前科はつきませんが、不当な取調べや身柄拘束を受けた場合は弁護士への相談が推奨されます。

なるほど、様々な法的措置があるのですね。もしも自分が関わることになった場合、今回の情報を元に、弁護士の方に相談したいと思います。

家族と社会の役割 - 再発防止のために

子どもの補導、親は何をすべき?冷静対応の秘訣は?

現状把握、子どもの話を聞き、心に余裕を。

家族と社会が、少年の再発防止のためにどのような役割を果たすべきか解説します。

地域全体で少年を支える意識が大切です。

公開日:2020/09/07

✅ 少年補導は、犯罪には該当しないが、問題行動をしている未成年に対して警察官が注意することであり、記録は20歳になるまで残ります。

✅ 補導の対象となる行為には、飲酒、喫煙、深夜徘徊などがあり、親には警察から連絡が行く場合があります。

✅ 学校への連絡は基本的にはなく、補導後に警察署から呼び出されることもありません。

さらに読む ⇒非行を防ぎ、素直な子どもへ出典/画像元: https://konokoe.com/column/kodomo-hodou子どもが補導された際の親の対応や、再発防止のためのポイントを具体的に知ることができました。

親として、地域の一員としてできることを考えていきたいです。

子どもが補導された場合、保護者は警察からの電話に冷静に対応し、現状を把握することが重要です。

子どもを引き取り、子どもの話を聞き、状況を確認しましょう。

また、親自身の生活を振り返り、心に余裕を持つことも大切です。

子どもが補導を再発させないためには、どのような状況で補導されたのか、子どもから詳しく聞き出す必要があります。

万引きや喫煙が原因の場合は厳しく注意し、体罰は避け、冷静に接しましょう。

学校への連絡については、学校と教育委員会が連携し、少年への指導を求めることもあります。

最終的には、子どもと、そして自分自身と向き合う時間を定期的にとることが重要です。

未成年者の補導には、家族だけでなく、地域全体でのサポートが不可欠です。

家族だけでなく、地域全体で子どもたちを支えるという考え方に共感しました。私も、何かできることがないか考えてみたいと思います。

本日は、補導について詳しく解説しました。

補導の目的や対象行為、補導後の流れ、そして家族や社会の役割について理解を深めることができました。

💡 補導は、非行や犯罪を未然に防ぐための警察活動であり、20歳未満の少年少女が対象です。

💡 補導の対象となる行為は多岐にわたり、深夜徘徊、飲酒・喫煙、家出などがあります。

💡 補導された場合、指導や保護者への連絡が行われ、状況によっては警察署への任意同行も。