授業中の子どもたち、集中力、学びを深めるには?子どもの行動と集中力、学びをサポートするヒント

授業中の手遊びや立ち歩きは、子どもの個性と学び方を示すサイン!20年の教師経験から、その背後にある5つの理由を分析。集中力アップ、不安解消、創造力促進…様々な原因と、具体的な対応策を提案。触覚刺激や学級レクリエーションで学びをサポートし、親も子も無理なく成長できる環境づくりを目指します。

💡 授業中の子どもたちの様々な行動は、個性や学び方と深く関連している可能性を示唆。

💡 集中力、退屈、興味の欠如など原因を理解し、問題解決のヒントを探る重要性。

💡 授業への工夫、親のサポート、五感を刺激する工夫など、具体的な対策を提示。

本記事では、授業中の子どもの行動に着目し、彼らの集中力と学びをサポートするための様々なアプローチについてご紹介していきます。

授業中の子供たち:多様なサインと学びへのアプローチ

授業中の手遊び…何が原因?加藤紀子が教える観察力!

個性、集中、不安…様々なサインを読み解く!

授業中の子どもたちの様々な行動に着目し、その背後にある原因を探ります。

集中力、不安、創造性など、様々なサインを読み解き、個々の子供に合わせた学びのヒントを提案します。

✅ 子どもの集中力は年齢に応じて異なり、「年齢+1分」が集中できる時間の目安。親は子どもの集中力に対する理解を深め、「集中力がない」という見方を「好奇心旺盛」と捉え直すことが重要。

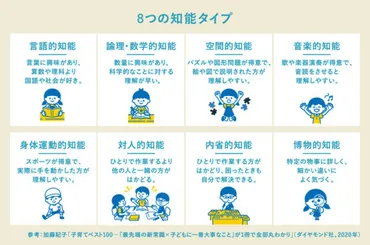

✅ 子どものタイプ(知能タイプ)を理解し、それぞれに適した学習方法を見つけることが集中力向上に繋がる。デジタルデバイスの影響も考慮し、親は子どもの意欲を削ぐような言動を避け、子どもの特性に合わせた接し方をすることが大切。

✅ 子どもの集中力を高めるには、興味のあることに没頭させ、内発的なモチベーションを高めることが重要。デジタルデバイスとの付き合い方を見直し、親がやってはいけない行動パターンを避け、子どものタイプに合わせた学習方法を取り入れる。

さらに読む ⇒新聞科学研究所出典/画像元: https://np-labo.com/archives/episode/202308kiji-2子どもの行動に対する様々な原因と、それらに対する理解の重要性を解説されています。

子どもたちの多様な個性を尊重し、彼らに寄り添う姿勢が大切だと感じました。

授業中の手遊びや足遊び、立ち歩きといった行動は、子どもたちが示す様々なサインの一つです。

20年の教師経験を持つ筆者は、これらの行動を単なる問題行動として捉えるのではなく、子どもたちの個性や学び方と深く関連している可能性があると指摘しています。

具体的には、余ったエネルギーの発散(エネルギーの発散)、集中力の向上(集中力の向上)、不安や緊張の表れ(不安や緊張の表れ)、創造力の表現(創造力の豊かさ)、聴覚以外の刺激の追求(聴覚以外の刺激の追求)といった5つの特徴に見られるように、様々な原因が考えられます。

また、自己刺激的な行動は、課題の不明確さ、退屈さ、興味の欠如が原因である場合もあり、注意力の持続が困難な子どもに見られる傾向があります。

こうした行動に対し、加藤紀子氏は「なぜ?」の視点を持つことの重要性を強調し、問題行動の背後にある原因を理解し、授業改善のヒントとして活用することを提唱しています。

なるほど、子どもたちの行動を問題として捉えるのではなく、彼らの個性や学び方と関連付けて考えることが重要なんですね。多様なサインを理解し、それぞれに合ったアプローチをすることが、子どもの成長を大きく左右するんですね。

実践的な対策:授業への工夫と親のサポート

授業中の集中力UP!子供の学びを促す秘策とは?

課題提示、時短授業、主体的な参加を促す!

授業中の立ち歩きや集中力の問題に対し、具体的な対策を提示します。

小学校の環境やストレス要因、親のサポートの重要性、そして学校との連携について掘り下げていきます。

✅ 小学校の授業中、子どもが立ち歩く背景として、幼稚園や保育園との生活のギャップ、コロナ禍や新生活によるストレスが挙げられる。

✅ 授業中に立ち歩く理由は、座って話を聞くことに慣れていない、学習内容に興味が持てない・つまらない、学習内容が難しくてついていけない等、様々な要因がある。

✅ 親は、小学校のルールを子どもと確認したり、子どもの興味関心を探り、必要に応じて先生に相談するなどの対応ができる。

さらに読む ⇒子どもを伸ばす幼児教育・知育情報サイト|CONOBASコノバス出典/画像元: https://conobas.net/blog/education/14082/小学校での具体的な状況と親のサポートについて、非常に分かりやすく解説されています。

子どもの個性を受け入れ、学校との連携を図ることの重要性を改めて認識しました。

授業中の子供たちの行動に対する具体的な対応策として、いくつかの方法が提案されています。

まず、課題を明確に提示し、授業の「聞く」時間を短くし、飽きさせない工夫をすることで、子どもの集中力を高めることができます。

また、子供の表情や小さなつぶやきに注意を払い、理解度を確認することが重要です。

教師の発問に対する沈黙に対しても、様々な可能性を考慮し、子供たちが主体的に参加できる授業作りを目指します。

さらに、ノートに大事なことを書くように促すなど、彼らの学びを促す提案も有効です。

保護者向けには、子供の個性を受け入れ、彼らの成長を応援することの大切さを強調しています。

特に、授業中に立ち歩いてしまう子どもに対しては、親が何度も注意しても改善が見られない場合に、先生からの「薬」の提案に戸惑うのではなく、親にも子にも無理のない範囲でできる解決策を探るべきです。

親が子どもの個性を受け入れ、先生との連携を図ることの大切さを再認識しました。子どもの状況を理解し、共に解決策を探る姿勢が重要ですね。

次のページを読む ⇒

集中力UP!触覚刺激やレクリエーションで子どもの学びをサポート。絵本、手遊び、学級ゲームで、楽しく集中できる環境作りを提案。