夜の街のルール、子供を守る法律とは?高校生とゲームセンター問題を中心に解説 (法律、条例、高校生)高校生を取り巻く法律と条例、ゲームセンターの年齢制限、門限、補導について

日本の青少年を守る条例について解説!深夜外出制限や補導、ゲームセンターの利用制限など、地域ごとのルールをわかりやすく解説します。門限や保護者の責務、相談窓口についても言及。子供たちの安全な成長を支えるための情報が満載です。

門限とコミュニケーション:家庭での対策

子どもの安全を守る門限、年齢や活動でどう設定する?

話し合い、柔軟に。居場所把握も重要。

家庭での対話、そしてルール作り。

門限を通して見える家族のあり方について考えます。

様々な家庭での門限事情を紹介し、子供とのコミュニケーションのヒントを探ります。

✅ 高校生の娘の帰宅時間が遅くなり、門限について対立するようになった母親の体験談。

✅ 娘は、友達と遊ぶようになり門限を守らなくなり、母親と口論になる。母親は「普通は」という言葉を使ってしまい、娘の自己肯定感の低さも露呈する。

✅ 母親は、世間の意見に惑わされず、娘との対話を通じて、家庭のあり方を模索する。

さらに読む ⇒ハートリリーフ出典/画像元: https://heart-relief.com/story/strict-curfew/門限の設定は、子供の安全を守る上で重要ですね。

家庭によって門限のルールが異なるのは、子供の年齢や状況によるんですね。

柔軟に対応することが大切ですね。

多くの家庭では、子どもの安全を守るために門限を設定しています。

門限を決めることは、犯罪リスクの軽減や、子どもの行動を把握することに繋がります。

中学生の約50%が門限のある家庭で育ち、高校生になるとその割合は減少傾向にあります。

門限の平均時間は、学年によって異なり、子どもの年齢や活動内容に合わせて柔軟に設定することが重要です。

部活動や塾、イベントなどを考慮し、子どもと話し合って決めることが望ましいでしょう。

門限を設定しない場合は、子どもの居場所を把握するために、連絡を密に取る、位置情報を共有するなどの工夫が必要です。

また、青少年保護育成条例により、深夜の外出が制限される場合があるため、安全を第一に考えたルール作りが大切です。

門限についての実例、とても参考になります。子供とのコミュニケーションを大切にし、状況に合わせて柔軟に対応していくのが理想ですね。

ゲームセンターと法律:思わぬ落とし穴

16歳未満、ゲームセンター利用の時間は?

地域によって異なり、事前確認必須!

ゲームセンターは、子供達にとって魅力的な場所ですが、法律による制限も存在します。

風営法による年齢制限、そして2016年の改正による変化について解説します。

公開日:2016/08/26

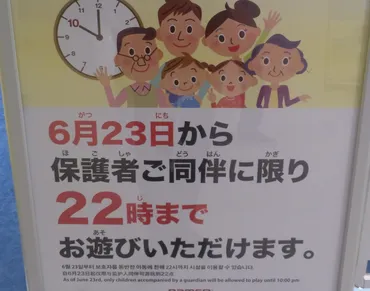

✅ 2016年6月23日の風営法改正により、多くの都道府県で保護者同伴であれば16歳未満の子供も22時までゲームセンターに入場可能になりました。

✅ この改正は、1980年代のヤンキーブームによるゲームセンターへの入場規制が始まり、30年ぶりに見直されたものです。

✅ 現在のゲームセンターは健全化が進んでおり、今回の改正により、家族連れやシルバー世代が安心して利用できる環境が整いつつあります。

さらに読む ⇒ぴょこたんニュース出典/画像元: https://pyokotan.com/3113.htmlゲームセンターの年齢制限について、詳しく解説ありがとうございます。

保護者同伴で利用できる時間帯が地域によって異なるのは驚きです。

事前に確認が必要ですね。

青少年が利用できる施設にも、様々な制限があります。

特に注意が必要なのは、ゲームセンターです。

風営法により、18歳未満は午後10時以降、16歳未満は午後6時以降のゲームセンターへの立ち入りが原則禁止されています。

2016年の法改正により、保護者同伴であれば16歳未満でも午後10時まで利用できるようになりましたが、この規制緩和は全国一律ではありません。

一部地域では、保護者同伴でも午後8時まで、または従来通り午後6時までという制限が設けられている場合があります。

旅行先など、普段とは異なる地域に行く場合は、事前に現地のルールを確認することが重要です。

例えば、宮城県、埼玉県、神奈川県、徳島県では16歳未満は保護者同伴でも午後8時まで、福島県では16歳未満は同伴で午後8時まで、16歳以上18歳未満は同伴で午後10時までというように、詳細な規定が定められています。

ゲームセンターのルールは、意外と複雑ですね。地域によって異なるという点、旅行に行く際など、特に注意が必要ですね。

条例の全体像:東京都青少年健全育成条例

青少年の安全を守る東京都の条例は何?

東京都青少年健全育成条例です。

東京都青少年健全育成条例の改正について。

不健全図書の名称変更に見る、条例の現状と課題、そして今後の展望について解説していきます。

公開日:2024/09/09

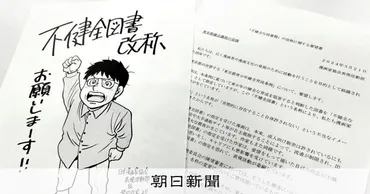

✅ 東京都は、18歳未満への販売を禁止する図書の名称を「不健全図書」から、条例名に沿った表記に変更。漫画家らから「不健全」という言葉への悪印象や、成人向け販売への影響を理由に、変更が求められていた。

✅ 全国で「有害図書」などの名称が使われている中、今回の変更は、全国的な見直しが進むことへの期待を呼んでいる。

✅ 条例改正はせず、指定の運用も変更しないが、ホームページや公報など対外的な広報物での名称表記を変更する。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS991BVPS99OXIE01VM.html名称変更は、より分かりやすく、そして誤解を招かないようにするためのものですね。

条例の内容を理解し、子供達と話し合うことが大切ですね。

東京都青少年健全育成条例は、青少年の健全な育成を目的とし、不健全な環境から青少年を守るための様々な規定を設けています。

この条例は、青少年の福祉を阻害する行為の防止と、健全な環境整備を促進することを目指しています。

条例には、目的と定義、適用上の注意と配慮、都の責務、保護者の責務、都民の申出、優良図書類等の推奨など、多岐にわたる規定が含まれています。

具体的には、不健全な図書類等の販売規制、青少年の性に関する健全な判断能力育成、児童ポルノ等に関する責務、インターネット利用環境整備などが定められています。

この条例は、青少年が安全に、そして健やかに成長できる社会を目指すための基盤となっています。

保護者は、この条例の内容を理解し、子どもとのコミュニケーションを通じて、ルールを理解させることが大切です。

また、困ったことがあれば、世田谷区が設置している「せたがやホッと子どもサポート(せたホッと)」のような相談窓口を利用することもできます。

東京都の条例改正について、詳しく解説していただきありがとうございます。子供達が安心して暮らせる社会を目指すための取り組みは、とても重要ですね。

本日の記事では、高校生を取り巻く法律や条例について、様々な視点から解説しました。

皆さんの安全を守るために、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

💡 高校生を取り巻く法律、条例の理解を深め、自らの安全を守りましょう。地域ごとのルールを確認することが重要です。

💡 家庭でのルール作りとコミュニケーションは、子供達の健全な成長に不可欠です。門限などを通して、対話を重ねましょう。

💡 ゲームセンターなど、様々な場所に年齢制限などのルールが存在します。法律を理解し、正しく利用しましょう。