少年少女の補導とは?種類や対応、その後の進路について解説!(疑問形?)補導の基礎知識:目的、対象、そして私たちができること

子どもを守る!警察の補導とは? 20歳未満の少年少女の非行防止と健全育成を目的とした活動を徹底解説。街頭・継続補導の違い、対象となる行為、親がすべき対応、補導歴と非行歴の違いなど、具体的な事例を交えて分かりやすく解説します。お子さんの問題行動に直面した時の冷静な対処法、専門家への相談、再発防止策まで、親として知っておくべき情報を網羅。未来を担う子どもたちのために、正しい知識と対応を身につけましょう。

補導されたらどうする?保護者と子どもの対応

子供の補導!親として最初にすべきことは?

まず警察に詳細確認し、迎えに行こう。

子どもが補導された場合の対応について解説します。

親として、どのように子どもと向き合い、どのように対応すれば良いのでしょうか。

公開日:2022/12/26

✅ 補導とは、警察が子どもの不良行為(飲酒、深夜徘徊など)に対して行うもので、犯罪歴にはならないが、問題行動の始まりである可能性がある。

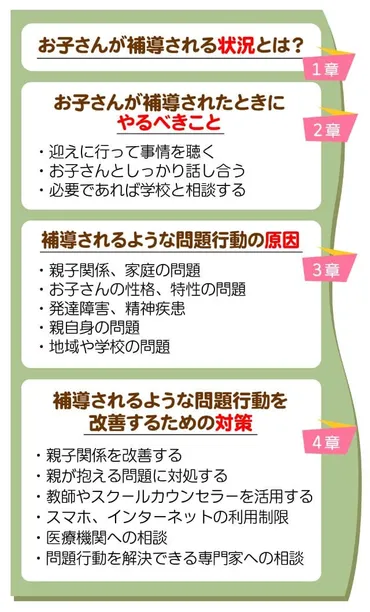

✅ 子どもが補導された場合は、すぐに迎えに行き、事情を聴き、子どもと話し合い、必要であれば学校に相談する。

✅ 補導される原因として、深夜徘徊が最も多く、喫煙や怠学も多い。補導された場合は、問題行動の原因を探り、今後の関わり方を考える必要がある。

さらに読む ⇒コノミライ出典/画像元: https://konomirai.com/child-guidance/子どもが補導された際は、冷静に対応することが重要ですね。

警察から詳細を確認し、子どもとじっくり話し合うことが大切だと感じました。

お子さんが補導された場合、親はまず冷静になり、警察から詳細(場所、理由など)を確認し、子どもを迎えに行くことが重要です。

警察署に迎えに行き、事情を聴き、子どもの話を聞き、なぜそのような行動をしたのか、原因を把握することが大切です。

帰宅後は子どもを追い詰めるのではなく、状況を把握し、現場検証も行うと良いでしょう。

また、親自身も生活を振り返り、心の余裕を持つことが重要です。

必要に応じて、学校と相談し、連携して対応することも検討します。

親が迎えに行かないと、子どもに「愛されていない」という感情を抱かせ、問題行動が悪化する可能性があります。

問題解決のために、専門家(カウンセラー、スクールカウンセラーなど)に相談することも有効です。

補導された原因を探り、今後の関わり方を考えることが重要だと感じました。創造的な活動を通して、子どもの自己肯定感を高めるサポートをしたいです。

補導とその後:違いを理解し、未来へ繋げるために

補導と逮捕の違いは?子どもの将来への影響とは?

補導は指導、逮捕は家庭裁判所送致。

補導のその後について、詳しく見ていきましょう。

補導と逮捕の違いや、その後の手続き、そして少年の未来について解説します。

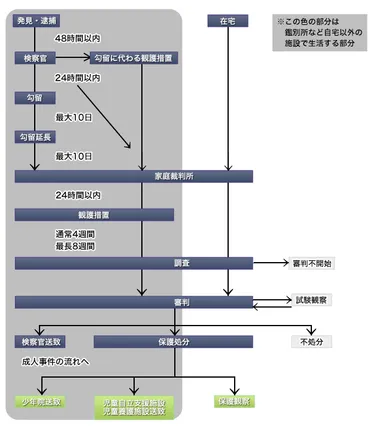

✅ 少年事件は、原則として全件が家庭裁判所に送致される「全件送致主義」が採用されており、勾留に代わる観護措置や観護措置といった特有の手続きがとられる。

✅ 家庭裁判所は、少年を鑑別所に収容する「観護措置」を行い、調査・審判の結果に基づき、不処分、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、試験観察、少年院送致、検察官送致といった処分を決定する。

✅ これらの処分は、成人の刑事事件における刑罰とは異なり、前科にはならない。検察官送致(逆送)された場合は、成人の刑事事件と同様の手続きがとられる。

さらに読む ⇒全国対応!刑事事件・少年事件の無料法律相談受付「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」出典/画像元: https://support-bengosi.com/syounen_nagare/補導歴と非行歴の違いについて理解を深めることができました。

状況に応じた適切な対応が、子どもの将来を守るために重要ですね。

補導歴は、警察による補導を受けた事実を指し、成人すると破棄されます。

非行歴は、少年審判を経て、保護処分などを受けた事実を指し、成人後も残ることがあります。

補導されたとしても、必ずしも非行歴に繋がるわけではありません。

少年が逮捕された場合は、警察での取り調べ後、家庭裁判所に送られ、必要に応じて少年鑑別所に移送されます。

補導と逮捕の違いを理解し、状況に応じた適切な対応をとることが、子どもの将来を守るために重要です。

補導は、少年の行動を指導し、更生を促すものであり、非行に走らせないための重要な取り組みです。

補導と逮捕の違いを理解し、適切な対応をとることの重要性を再認識しました。子供の将来を守るために、積極的に情報収集したいと思います。

弁護士の役割と、親としてできること

補導された子どものために、親として最も大切なことは?

子どもの話を聞き、問題行動を特定する。

弁護士の役割や、親としてできることについて見ていきましょう。

専門家への相談や、親御さんができるサポートについて解説します。

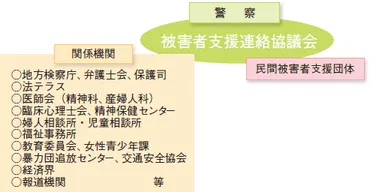

✅ 警察は、犯罪被害者からの要望に応じて、訪問・連絡活動を行い、情報提供や防犯指導などを行っている。検察庁は、事件処理結果や加害者の処遇状況などを被害者に通知する制度を実施しており、被害者支援員の配置やホットラインの設置も行っている。

✅ 法務省の人権擁護機関は、犯罪被害者からの人権相談に対応し、常設相談所や特設相談所、専用相談電話を設置している。また、外国人のための相談窓口や、インターネット相談窓口も設置し、相談体制を強化している。

✅ 法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件の調査・処理を行い、子どもの人権SOSミニレター配布など、犯罪被害者の悩み把握にも努めている。2022年には276件の相談があった。

さらに読む ⇒警察庁Webサイト出典/画像元: https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2011/html/zenbun/part2/s2_4_1.html弁護士の役割や、親としてできることについて理解を深めました。

専門家への相談や、子どもとの対話の重要性を改めて感じました。

補導後、弁護士は、警察署での面会、被害者との示談交渉、環境調整などを行い、子どものサポートをします。

家族としては、子どもの話を聞き、事件の背景を知り、教師に相談し、被害者に謝罪することが重要です。

補導を再発させないためには、子供から補導に至った経緯を詳しく聞き出し、問題行動を特定することが大切です。

今までの補導歴を確認し、再発防止に努めましょう。

また、専門家への相談も有効です。

子どもと向き合い、定期的に対話する時間を設けることで、非行を未然に防ぐことができます。

親自身が、子どもの行動に一貫性をもって対応し、適切な指導を行うことが重要です。

弁護士のサポートや、親としてできることについて理解が深まりました。子供との対話時間を設け、問題行動を未然に防ぐ努力をしようと思います。

本日の記事では、少年少女の補導について、その定義、種類、対応、そしてその後の進路について解説しました。

💡 補導は、非行や不良行為を未然に防ぐための警察の活動であり、20歳未満の少年が対象です。

💡 補導には、街頭補導と継続補導の2種類があり、それぞれ目的や対応が異なります。

💡 補導された場合は、落ち着いて状況を把握し、適切な対応をとることが重要です。