海女文化とは?海人(あま)の技術と未来への継承への道(?)海女の歴史と活動、そして未来への課題

縄文時代から続く日本の海女文化。素潜りで海産物を獲る伝統技術は、重要無形民俗文化財に指定。伊勢神宮との繋がりも深く、地域社会と共存し、海女小屋での交流も。高齢化と後継者不足、資源の減少という課題を抱えながらも、ユネスコ無形文化遺産登録を目指し、海女文化の継承と地域活性化に取り組む。未来へ繋ぐ、海と人々の絆。

💡 海女は、古くから日本の沿岸地域に根付き、素潜りで海産物を漁獲する女性のことです。

💡 海女の仕事は、漁獲だけでなく、伝統的な技術や文化を伝える役割も担っています。

💡 近年、海女の高齢化や後継者不足が課題となっており、持続可能な文化継承が求められています。

本日は、海女文化について、その始まり、仕事内容、そして未来への取り組みについてご紹介します。

海女文化の始まりと広がり

日本の海女文化、いつから?どこが有名?

縄文時代から。三重県鳥羽市・志摩市が有名。

海女文化は縄文時代から続くと言われ、各地で独自の発展を遂げました。

白浜町では地域おこし協力隊が、海女・海士を目指して活動しています。

✅ 南房総市白浜町は、日本有数の海女文化が根付く地域であり、主にアワビ漁を行う。海女は5月から9月上旬に活動し、漁獲高によって報酬が決まる。

✅ 海女の仕事は命がけであり、ベテランは潜水深度5〜7メートルでアワビを狙う。高齢化が進み人口減少が課題の中、地域おこし協力隊が海女・海士を目指して活動している。

✅ 地域おこし協力隊員は、海女になるための条件を満たすため、漁協の手伝いをしながら、将来的な海女・海士としての活動を目指している。

さらに読む ⇒南房総いいとこどり出典/画像元: https://www.mboso-etoko.jp/feature/ama/海女文化の歴史の深さと、地域の方々の熱意に感銘を受けました。

地域おこし協力隊の活動が、未来を切り開く希望の光ですね。

海女文化は、縄文時代から続く可能性があり、奈良時代には朝廷への貢納物としても記録されるなど、日本の古くからの生活文化と深く結びついています。

三重県鳥羽市・志摩市では、約750人の海女が素潜りでアワビやサザエなどの海産物を漁獲し、全国最多の海女がいます。

この技術は、平成29年3月3日に国の重要無形民俗文化財に指定され、伊勢神宮との関係性も深く、古来より継承されています。

漁法は、海女が直接行う「カチド」、男女が共同で行う「フナド」、船頭と海女が乗船して行う「ノリアイ」の3種類が存在します。

漁獲物は多岐にわたり、年間を通して漁が行われています。

一方、石川県能登地域や南房総市白浜町にも海女文化が根付いており、白浜町には約140名の海女・海士がいます。

南房総市では、地域おこし協力隊を通じて海女・海士を目指す移住者も増え、徐々に地域に定着しています。

海女文化の歴史的背景や、地域おこし協力隊の取り組みについて、大変興味深く拝見しました。具体的な数字や地名が出ているので、分かりやすかったです。

海女の仕事と生活

海女の仕事、潜水時間と漁獲量は?

潜水50秒、漁獲量は経験で変動。

海女の仕事は、アワビやサザエなどの海産物を獲ることで、漁場を見極める目利きや技術が重要です。

海女の暮らしにも、様々な工夫があります。

公開日:2023/03/18

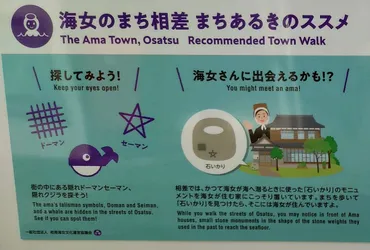

✅ 伊勢志摩の海女さんは、巻き貝から採れる貝紫を用いて、海での安全を願う護符「ドーマンセーマン」を描いてきた。

✅ ドーマンセーマンは、海女さんが無事に水面に戻れるようにという願いを込め、サメや流れから身を守る象徴として使用されている。

✅ 貝紫は希少なため、現在は紫色の糸で刺繍されることもあり、海女文化は世界遺産登録を目指し、漁村コミュニティの要として受け継がれている。

さらに読む ⇒ものづくりとことだまの国出典/画像元: https://www.zero-position.com/entry/2023/03/19/060000海女の方々が、自然と共生しながら、命がけで仕事をしていることに感動しました。

伝統を守り、未来へ繋げようとする姿は素晴らしいです。

海女の仕事は、アワビ、サザエ、ウニなど様々な海産物を採取することであり、漁場を見極める能力や伝統的な漁具の使用が求められます。

潜水時間は約50秒で、漁獲量は個人の経験によって大きく異なります。

ベテラン海女は、限られた漁期(5月から9月上旬)に高収入を得ることもあります。

海女の仕事は命がけであり、漁獲だけでなく、水産物の加工や出荷も行います。

漁に出られない日は、家の片付けや船の修理、漁師との交流などを行います。

海女は、地域社会との関係性を重視し、海女小屋で休息し、仲間と団らんし、セーマン・ドーマンと呼ばれるおまじないを施した磯着を身につけています。

また、海女文化資料館では、海女や地域の歴史と文化を展示しており、海の博物館やミキモト真珠島でも、海女に関連する展示や文化に触れることができます。

海女の仕事内容や、伝統的な文化について詳しく知ることができました。特に、貝紫やドーマンセーマンといった、海女の生活に根ざした文化に興味を惹かれました。

次のページを読む ⇒

海女文化、消滅の危機!伝統を守り、未来へ繋げ!高齢化と漁場再生が鍵。三重・宗像で次世代を育成、ユネスコ登録も目指す。海女の知恵と海への愛を次世代へ。