部活動の地域移行とは?課題と未来への展望を徹底解説!部活動の地域移行:メリット・デメリット、事例を詳しく紹介

少子化と教員不足を背景に、学校部活動が地域主導へ! 専門指導と多様な活動機会創出を目指す一方、指導者確保、費用、送迎の課題も。 文科省主導のもと、地域の実情に合わせたモデルが続々登場! 生徒のニーズに応える多様な種目体験、学校・地域連携の強化で、子どもたちの成長をサポート。 持続可能な地域クラブ運営を目指し、未来を切り拓く。

地域移行の進捗と事例:多様なアプローチ

学校部活改革、成功の鍵は?地域連携?

地域の実情に合わせた多様なアプローチ

地域移行の進捗として、東京都日野市の事例をご紹介します。

地域スポーツ「ひのスポ!」の取り組みは、子どもたちが多様なスポーツに触れ合える場を提供しています。

✅ 東京都日野市では、部活動の代替ではなく、子どもたちが多様なスポーツに触れ合える場として、地域スポーツ「ひのスポ!」を開始。

✅ 「ひのスポ!」は、市と連携したチームや企業が卓球やその他のスポーツ講座を提供し、子どもたちが自由に選択して参加できる仕組み。

✅ 卓球アカデミーでは、経験者と初心者を分け、それぞれのレベルに合わせた指導を行い、他校の生徒との交流も促進している。

さらに読む ⇒部活動地域移行ではない新たな選択肢を 東京日野市で「ひのスポ!」出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/20230613-03日野市の事例は、地域全体で子どもたちの成長をサポートする素晴らしい取り組みですね。

卓球アカデミーのように、レベルに合わせた指導も魅力的です。

文部科学省・スポーツ庁主導のもと、2021年度から実践研究が進められ、2023年度から2025年度を改革推進期間として、早期の実現を目指しています。

地域の実情に合わせた多様なアプローチが試みられており、東京都日野市では、地元企業やスポーツ団体との連携が進んでいます。

大分県大分市立野津原中学校では、NPO法人が運営主体となっています。

岐阜県羽島市立竹鼻中学校では、総合型地域スポーツクラブが運営主体となり、段階的なアプローチを採用しています。

富山県朝日町立朝日中学校では、地域指導員による部活動コミュニティクラブを運営しています。

これらの事例は、地域ごとの多様なニーズに対応した取り組みを示しています。

多様なスポーツに触れ合える場というのは、とても魅力的ですね!色々なことに挑戦できる環境は、自分の可能性を広げるきっかけになりそうです。

地域移行の課題と目指すべき姿:多角的な視点

多様な種目を体験できる環境、それは生徒のどんな願い?

主体性・自己有用感UP!自分に合った活動。

地域移行の課題として、指導者の確保、財源の確保、安全管理など、多岐にわたる問題点が挙げられます。

生徒が多様な種目を体験できるプログラム提供も提唱されています。

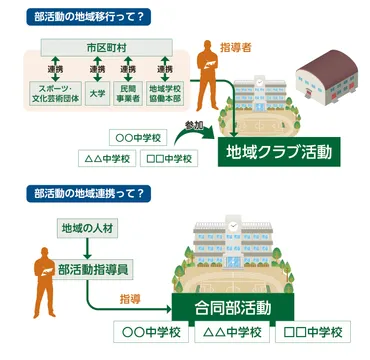

✅ 休日の部活動は、学校単位から地域クラブ活動へと移行し、地域連携を強化する動きが進んでいます。

✅ この改革は、子供たちが多様なスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保し、教師の働き方改革も目指しています。

✅ 地域クラブ活動では、低廉な会費で多様な活動を提供し、学校部活動の教育的意義を継承しつつ、多世代交流など新たな価値創出も目指しています。

さらに読む ⇒文部科学省出典/画像元: https://mext-gov.note.jp/n/nb03cc32500ed地域移行における課題は多岐にわたりますが、生徒のニーズに応じたプログラム提供は重要です。

地域のリソースを活用し、多様な種目を体験できる環境は素晴らしいですね。

地域移行には、指導者の確保、財源の確保、安全管理、公平性の確保、学校との連携、生徒の負担増などの課題が存在します。

特に、生徒からは様々な種目を体験したいというニーズがあり、従来の部活動では対応しきれていない側面もあります。

スポーツ庁は、生徒のニーズに応じた複数の運動種目・文化芸術分野に取り組めるプログラムの提供を提唱しており、年間を通して単一の種目に取り組む環境から、自ら選択しながら様々な種目を体験できる環境への移行を目指しています。

地域のリソースを活用することで、学校現場では提供できない多様な種目をレベルごとに提供することが可能になり、児童生徒は主体性や自己有用感を高めながら、自分に合った活動に参加できると考えられています。

色々な種目を体験できるのは素晴らしいですね!自分の得意なことを見つけたり、新しい才能を発見したりするきっかけになりそうです。

未来への展望:地域との連携と持続可能な運営

部活動改革、成功のカギは?課題と対策を教えて!

地域移行の課題克服と、地域の実情への対応!

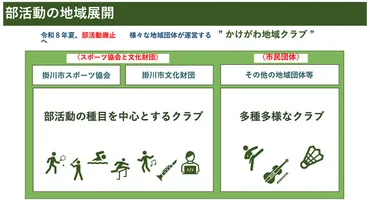

静岡県掛川市の「運動部活動改革」は、地域クラブへの移行を目指すものです。

学校・教職員・保護者・地域が連携し、部活動を生涯学習の視点から地域展開しています。

✅ 静岡県掛川市が、学校部活動を廃止し、地域クラブへの移行を目指す「運動部活動改革」の取り組みが注目を集めている。

✅ 掛川市の改革は、子どもの多様なニーズに応えるため、学校・教職員・保護者・地域が連携し、部活動を生涯学習の視点から地域展開する「かけがわ地域クラブ」の設立を柱としている。

✅ JSPO(日本スポーツ振興センター)は、掛川市の取り組みに共感し、スポーツ少年団の育成、指導者育成などを通じて、ジュニアスポーツの環境整備を推進している。

さらに読む ⇒JSPO Plus〜スポーツが日々の生活に+αの幸せをもたらす〜出典/画像元: https://media.japan-sports.or.jp/column/152掛川市の取り組みは、地域全体で子どもたちを支える理想的な形ですね。

課題を克服し、持続可能な地域クラブの運営を目指すことが重要だと感じました。

部活動改革は、生徒のニーズに合わせた活動環境を整備し、学校単位での大会の見直しも行いながら、地域との連携を強化し、生徒の成長をサポートすることを目指しています。

地域政党「市民ネットワーク千葉県」からの依頼によるオンライン勉強会では、費用負担に関する具体的な事例も紹介されました。

茨城県つくば市では月1250円から3850円、埼玉県白岡市では月3回750円の費用負担が検討され、補助金や市の予算が充てられる予定です。

静岡県掛川市では、2026年度に学校部活動を廃止し、公認地域クラブへ完全移行する計画が進められています。

地域移行を円滑に進めるためには、指導者不足、活動場所、保護者の経済的負担、指導の過熱化といった課題を克服し、地域の実情に合わせた形やスピードで進めることが重要です。

持続可能な地域クラブの運営を目指し、学校、地域、そして子どもたちが共に成長できる未来を創り出すことが求められています。

地域の方々と連携して、子どもたちの成長をサポートする姿勢が素晴らしいです。未来の子供達にとって、とても良い環境になりそうですね。

部活動の地域移行は、課題を克服しながら、地域と子どもたちが共に成長できる未来を目指す取り組みです。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 部活動の地域移行は、教員の負担軽減、生徒の多様な活動機会創出を目指す。

💡 指導者の確保、財源の確保、安全管理など、解決すべき課題も存在する。

💡 地域の実情に合わせた多様なアプローチが試みられ、未来への展望が広がっている。