国立劇場、未来への道:閉鎖と再建、そして伝統芸能の行方?国立劇場の閉鎖と再建の遅延、文化政策の転換点、そして伝統芸能の未来。

日本の伝統芸能を支えてきた国立劇場が、老朽化と文化政策の変化により建て替えへ。経済効率化と観光資源化が進む中、伝統芸能の価値は? 2029年秋の再開を目指すが、建設費高騰や入札不調で再開は不透明。舞台施設の喪失に、関係者は危機感を募らせる。 新たな国立劇場は、国際的な文化交流拠点となるか? 伝統と革新のはざまで、その未来が問われる。

💡 国立劇場は老朽化により閉鎖、再建計画が遅延し、伝統芸能の発表の場が失われている。

💡 文化政策の転換点として、経済効果と伝統芸能の価値のバランスが問われている。

💡 再整備計画や民間連携を通して、伝統芸能の新たな活路が模索されている。

国立劇場の閉鎖から再建、そして伝統芸能の未来について、様々な角度から考察していきます。

伝統芸能の灯を繋ぐ:国立劇場の歴史と閉鎖

国立劇場の閉場、一体なぜ?建て替えの理由は?

文化観光拠点化のため。老朽化も理由。

国立劇場の歴史と閉鎖までの経緯を振り返ります。

1966年の開場から、歌舞伎をはじめとする伝統芸能を支え続けてきた国立劇場。

その役割と、閉鎖に至るまでの背景を詳しく見ていきましょう。

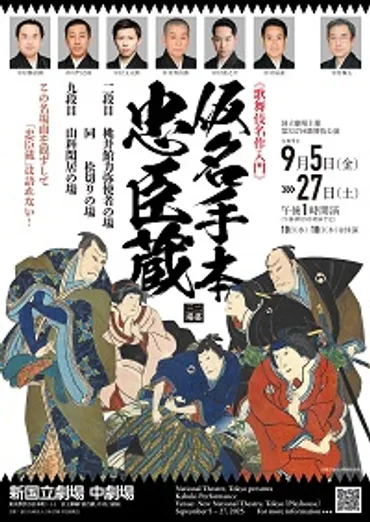

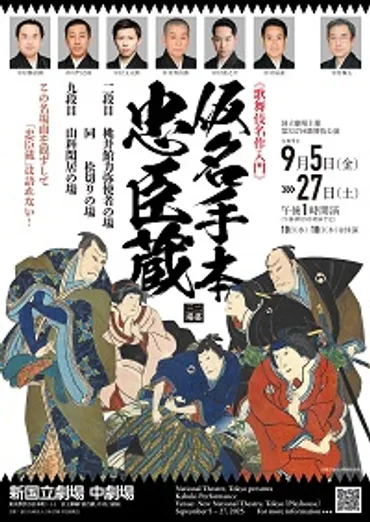

✅ 令和7年9月歌舞伎公演として、『仮名手本忠臣蔵』が9月5日から27日まで上演される。

✅ チケットの予約は8月13日から開始される。

✅ 公演情報や、過去の歌舞伎公演に関するニュースが掲載されている。

さらに読む ⇒ 独立行政法人 日本芸術文化振興会出典/画像元: https://www.ntj.jac.go.jp/kabuki/令和7年の歌舞伎公演情報が発表されましたね。

閉鎖前の最後の公演となるのでしょうか。

伝統芸能を愛する人々にとっては、非常に貴重な機会となるでしょう。

1966年に開場した国立劇場は、歌舞伎をはじめとする伝統芸能の保存・振興を担う重要な拠点として、長きにわたり日本の文化を支えてきました。

しかし、老朽化と設備の時代遅れのため、2023年10月に閉場。

当初は改修計画でしたが、「文化観光拠点としての機能強化」を理由に建て替えへと変更されました。

この変更の背景には、2017年に成立した「文化芸術基本法」があり、文化芸術を経済市場に結びつけ観光資源化する傾向が影響しています。

その結果、2023年10月末に閉場・閉館し、再整備事業が進行中です。

舞台機構の故障や天井の耐震対策未実施など、早急な対応が必要な課題を抱えています。

国立劇場の閉鎖は非常に残念です。伝統芸能の継承は重要なので、しっかりとした対策と、早期の再建を願います。

遅延する再建への道:入札不調と市民の焦り

国立劇場の再整備、なぜこんなに遅れてるの?

建設費高騰と入札不成立が原因。

再建の遅延について焦点を当てます。

入札不調が続き、再開の見通しが立たない状況。

何が問題となっているのか、関係者の声と共に詳細を解説します。

公開日:2023/11/10

✅ 東京・半蔵門にある国立劇場は老朽化と設備仕様の古さを理由に建て替えが決まり、PFI方式での再建が計画されているが、入札が2度不調に終わり、再開の見通しが立っていない。

✅ 国立劇場の機能停止の長期化は日本の伝統芸能の発信に大きな影響を与え、建て替え費用の問題も課題となっている。

✅ 人件費や建設資材の高騰が原因で、3度目の入札実施が検討されているものの、時期は未定である。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/712611?display=b入札不調が続いているのは非常に深刻な問題ですね。

再建が遅れることで、伝統芸能の発表の場が失われるだけでなく、関連する多くの方々に影響が出てしまいますね。

再整備事業は、令和元年にプロジェクトチームが設置され整備計画が策定されましたが、建設費の高騰により入札が不成立となり、再開が遅れています。

政府は、令和6年の「骨太の方針」や「総合経済対策」で国立劇場の再整備を早期に行うことを明記し、200億円の財政措置を追加しました。

しかし、2度の入札不調により、再開の見通しは不透明なままです。

日本舞踊関係者からは、閉場が長引くことへの切実な声が多数上がり、署名活動も展開されています。

一方、現在は工事着工までの期間における部分的な利用や、オンライン配信のための舞台利用などの提案についても実現の見込みは薄い状況です。

建て替え費用の高騰や入札不調など、問題が山積みですね。伝統芸能を守るためにも、早急な解決策が求められます。

次のページを読む ⇒

国立劇場建て替え、伝統芸能の未来を問う。効率化と文化の狭間で、伝統継承と新たな観客層開拓を目指す。国際文化交流拠点となるか、その行方は。