安全保障と徴兵制:揺らぐ日本の未来?日本と世界の安全保障、徴兵制の可能性を探る

日本を取り巻く安全保障の危機! 憲法9条見直しと徴兵制導入を提唱。 歴史を紐解き、徴兵制の功罪を検証。 現代の国際情勢を踏まえ、防衛力強化、議論の活性化、人材育成の必要性を訴える。 企業と個人の未来を見据えた安全保障戦略とは? 国家と国民の義務、そして未来への備えを真剣に考える論考。

💡 安全保障とは何か、日本の現状とそれに対する課題を理解する。

💡 過去の歴史的背景から、徴兵制に関する議論を掘り下げる。

💡 現代の国際情勢を踏まえ、日本の未来に向けた備えを考える。

それでは、安全保障を巡る様々な問題について、一緒に見ていきましょう。

安全保障と国民の義務

日本の安全を守るには?徴兵制導入で何が変わる?

国民の義務と安全保障意識を高める。

平和安全法制の施行と、安全保障環境の厳しさについて解説します。

国民の生命と安全を守るための防衛体制の構築、日米防衛協力の重要性も語られています。

✅ 平和安全法制の施行について、北側副代表は、安全保障環境の厳しさを踏まえ、国民の生命と安全を守るために隙間のない防衛体制を構築し、日米防衛協力を向上させる必要性を強調しました。

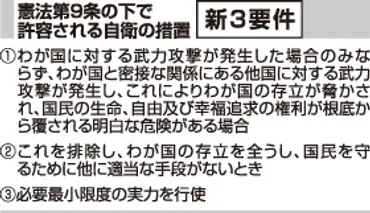

✅ 法制は、専守防衛を堅持し、憲法9条の解釈を維持した上で、新3要件を設け、自衛の措置が許される範囲を明確化。他国防衛を認めず、自衛隊の海外派遣には明確な要件と手続きを設け、厳格な歯止めをかけています。

✅ 抑止力を高めつつ、他国との対話を重視し、紛争の平和的解決を目指す平和外交を推進することが重要であり、国際社会の平和と安定への貢献を通じて日本の平和を強固にすると述べています。

さらに読む ⇒公明党 大阪府本部出典/画像元: https://www.komei-osaka.jp/news/2016/03/010523.html安全保障の重要性を改めて認識しました。

憲法9条の解釈や自衛隊のあり方など、議論が必要な問題が多岐にわたっていますね。

現代の国際情勢は、日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを増しています。

核保有国に囲まれ、自衛隊の定員割れという問題を抱える日本は、国家の安全保障を真剣に考えなければならない時期に来ています。

筆者は、この状況に対応するため、日本国憲法第9条の見直しと徴兵制の導入を提唱しています。

安全の保障は国家の最も重要な存在意義であり、国民はその対価として義務を果たす必要があります。

現行の志願兵制は、経済的な状況によって兵役を選ぶ人が多く、公平性に欠ける可能性があります。

徴兵制は、国民全体が安全保障に主体的に関与し、市民的義務を果たすための制度として重要です。

そして、これは単なる軍事技術的な問題ではなく、国民が共同体に主体的に関与し、市民的義務を果たすための制度であると捉えています。

徴兵制によって、安全保障への意識を高め、予備役を確保し、戦争を抑止する効果も期待できます。

安全保障は私にとっても重要なテーマです。徴兵制だけでなく、あらゆる角度から議論を深めていくべきだと思います。

歴史の中の徴兵制:沖縄と明治維新

沖縄の徴兵制で、教育と何が求められた?

日本語教育と断髪、忠君愛国精神

1898年の沖縄県における徴兵制施行について解説します。

徴兵忌避への対応や、日本語教育、断髪の奨励など、当時の社会状況を詳しく見ていきます。

✅ 1898年(明治31年)から沖縄県にも徴兵令が施行され、徴兵検査を拒否した者には罰金が科せられた。当時の『琉球新報』は、徴兵忌避を批判し、兵役が国民の義務であると報じた。

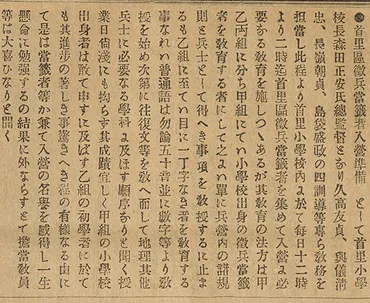

✅ 徴兵検査後、軍隊に入営する者に対して、小学校教員が日本語や兵営での規則を教える準備教育が行われた。これは、日本語未習得者が上官の命令を聞き取ることが困難になることを想定したものであった。

✅ 翌1899年には、断髪と日本語の習得が求められ、愛国心の観点から徴兵義務を果たすべきという意識が強調された。これは、前年の徴兵結果を踏まえ、軍が沖縄人の愛国心を高めようとしたためである。

さらに読む ⇒ 新聞にみる徴兵令施行と教育出典/画像元: https://ryuoki-archive.jp/columns/n_columns/3713/沖縄での徴兵制施行は、当時の社会の価値観や、変化を理解する上で興味深いですね。

教育や文化的な側面からのアプローチも興味深いです。

過去の歴史を振り返ると、徴兵制に対する様々な葛藤と、社会の変化が見えてきます。

1898年、沖縄県でも徴兵令が本格的に施行され、国民に兵役の義務が課せられました。

当初は拒否反応も多く、脱走を図る者もいましたが、新聞を通して徴兵の重要性が説かれ、教育が実施されました。

学校教育では兵営での規則指導に加え、日本語の教育も行われました。

これは、日本語能力の不足が上官の命令理解を妨げる可能性を考慮したためです。

また、沖縄の男性の髪型である結髪を断髪することも促され、忠君愛国の精神を示すための行動が求められました。

一方、明治時代の日本では、徴兵制を巡る議論も繰り広げられました。

自由民権運動家たちは個人の自由を重視し、徴兵制による自由の制約を嫌い、志願兵制を支持する傾向がありました。

しかし、志願兵制は、没落士族が軍隊に入り、藩閥が軍隊を私兵化する危険性も孕んでいました。

このジレンマは、個人の自由と社会全体の安定、そして旧体制の復活に対する恐怖という、複雑な要素が絡み合っていたことを示唆しています。

過去の事例を知ることで、現在の安全保障問題を多角的に捉えることができると感じました。歴史的背景を学ぶことは重要ですね。

次のページを読む ⇒

戦時下の学生たちの記録から、現代の安全保障を考察。学徒出陣、国際情勢の変化、そして自衛の必要性。未来への備えとして、今こそ安全保障を考えよう。