太陽と影、植物の発芽と成長を学ぶ?小学生向け理科授業の探究小学校理科:太陽と影、植物の成長過程を理解する

小学3年生向け理科単元!太陽の謎と植物の成長を、遊びと実験を通して解き明かそう!影踏み遊びで太陽の動きを体感し、種まきから開花まで植物の成長を観察。観察、実験、記録を通して、問題解決能力と探究心を育みます。自ら考え、発見する喜びを体験し、理科の世界を好きになる!

植物の生育:発芽の条件

植物の発芽に必要なものは?実験で確かめよう!

水、空気、温度!実験で探究!

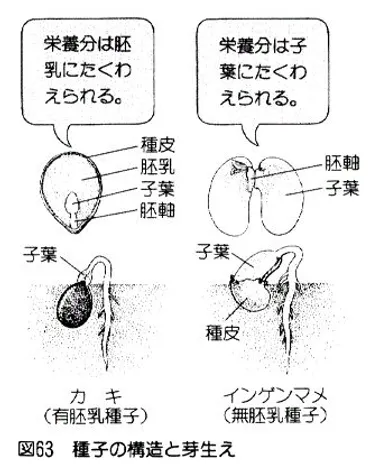

インゲンマメの発芽実験を通して、発芽に必要な条件を学びます。

水、空気、温度の重要性を実験を通して理解し、子葉の役割についても学びます。

小学生が理解しやすいように解説します。

公開日:2017/05/04

✅ インゲンマメの発芽実験では、種子に塗布されている殺菌剤(チラウム)を洗い流してから使用する方が良い。

✅ インゲンマメの発芽には水、空気、温度の3つの条件が必要であり、子葉を取り除いても発芽し成長することが確認できる。

✅ 発芽から成長の過程で、子葉は栄養を使い果たしシワシワになり、最終的に落ちる。小学生への授業では、子葉の役割や植物への興味を促すことが重要。

さらに読む ⇒ふたばのブログ〜理科教育と道徳教育を科学する〜出典/画像元: https://futabagumi.com/archives/690.htmlインゲンマメの発芽実験は、子供たちが身近な現象から科学的な知識を得る良い機会になりますね。

安全な実験環境を整えるという点も重要です。

次に、植物の育ち方の単元について触れます。

この単元では、発芽と成長の条件を観察・実験を通して理解し、問題解決能力や生命尊重の態度を育みます。

発芽には水、空気、温度が必要であること、成長には日光や肥料が必要であることを学びます。

第1次では、発芽の条件について実験を行い、水、空気、温度の必要性を探究します。

児童は実験を通して、自ら仮説を立て、検証する力を養います。

授業ではインゲンマメなどの種子を使い、安全な実験環境を整えることが重要です。

発芽の条件を実験を通して学ぶというのは、子供たちが自然の仕組みに対する興味を持つきっかけになりそうですね。インゲンマメを使うというのも、身近で良いと思います。

植物の成長:多様な観察と主体的な学び

植物の成長、観察のポイントは?

種子、日光、肥料、日なたと日陰。

アヴェナ・サティバという植物の歴史と、その薬効に関する研究について紹介します。

植物の成長過程を観察し、主体的な学びを促す授業展開について解説します。

✅ この記事は、アヴェナ・サティバという植物の歴史と、その薬効に関する研究について述べています。

✅ 19世紀後半から20世紀初頭にかけて、様々な研究者がこの植物の成分や利用法を研究し、その効果が徐々に明らかになっていきました。

✅ 特に、アヴェナ・サティバが健康に及ぼす影響や、その成分 Isoleucylvaline の研究が進められました。

さらに読む ⇒高校生物:成長と発芽出典/画像元: http://spider.art.coocan.jp/biology2/plantcontroll.htmアヴェナ・サティバという植物の歴史と研究について触れている点が興味深いですね。

様々な植物を比較することで、多様な視点からの理解を促すというのも良いですね。

第2次では、種子の中の養分に着目し、発芽との関係を調べます。

第3次では、日光と肥料が成長に及ぼす影響を実験を通して観察します。

本単元では、様々な植物の種子や日なたと日陰の植物を比較することで、多様な視点からの理解を促します。

児童の疑問や予想を大切にし、主体的な学びを促す環境を整えます。

全11時間の単元を通じて、植物の成長過程を深く理解し、観察技能を向上させます。

植物の成長過程を深く理解し、観察技能を向上させるという目標は、非常に魅力的ですね。多様な視点からの理解を促すという点も、とても素晴らしいと思います。

まとめと応用:学びの統合と発展

植物観察!種まきから成長、記録、そして未来へ!

五感で観察し、タブレットで記録!

鎌倉市の小中学校でタブレット端末が導入され、理科の授業で活用されています。

子供たちが自身の学習スタイルに合わせてツールを選択し、五感を使って観察する時間を重視した授業について紹介します。

✅ 鎌倉市の小中学校でタブレット端末が配備され、理科の授業などで活用が始まった。児童はタブレットと紙のどちらかを選択して学習する。

✅ 授業では、タブレットでの写真撮影や入力、紙でのスケッチなど、児童が自身の学習スタイルに合わせてツールを選択できる。教員は、ツールに頼ることも重要だと考えている。

✅ タブレットの自宅持ち帰りについては慎重に検討されており、現場の教員からは、市教委の急なアプリ導入や多忙な状況に対する懸念の声も上がっている。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/45753/タブレット端末の活用と紙の併用というのは、子供たちの多様な学習スタイルに対応できる良い試みですね。

五感を使い、じっくり観察するという点も重要だと感じました。

全13時間の単元で、植物の成長過程を観察し、学びを深めます。

種まきから始まり、育ち方、体のつくり、花の様子、そして花が咲いた後の様子を観察します。

第1次では、植物の育ち方を予想し、種まきを行い、芽や子葉が出た後の様子を観察します。

授業では、ヒマワリとホウセンカの観察を通して、タブレット端末も活用しながら記録をまとめます。

子供たちが五感を使い、じっくりと観察する時間を確保し、気づいたことを記録することを重視しています。

最終的には、学びをまとめ、発展的な学習へとつなげます。

タブレット端末を活用しながら、五感を使い、じっくり観察するという授業は、子供たちの学びを深めるのに非常に有効ですね。じっくり観察する時間を確保している点も素晴らしいです。

この記事では、小学生向けの理科の授業内容を紹介しました。

太陽と影、植物の発芽と成長について、観察と実験を通して子供たちがどのように学んでいくのかを解説しました。

💡 影のでき方、太陽の位置を観察し、影踏み遊びなどを通して、主体的に学ぶ。

💡 発芽の条件を実験を通して理解し、植物の成長過程を観察する。

💡 タブレット端末も活用し、五感を使って観察し記録する力を養う。