宿題は本当に必要?教育格差、夏休みの過ごし方、そして宿題廃止の試みとは?宿題、教育格差、夏休み、フィンランド教育、宿題廃止

コロナ禍で浮き彫りになった教育格差。親の学歴が低いほど学習理解度が下がる現状を受け、宿題のあり方が問われています。宿題廃止で子どもの自律性と学習意欲を育むフィンランドの教育、そして山形県日新小学校の実践例を紹介。宿題の代わりに、主体的な学びを促す工夫や、保護者の役割の変化にも注目。教育格差是正へのヒントを探ります。

フィンランドの教育システム

フィンランド教育、なぜ世界トップ?秘密はコレ!

手厚い支援と「学ぶ意義」重視!

フィンランドの教育は、世界的に高い評価を受けています。

教育費が無償であり、質の高い教師、そして生徒の自主性を重視した柔軟な学びが特徴です。

フィンランドの教育の秘密に迫ります。

✅ フィンランド教育は、教育費無償、質の高い教師、自主性を重視した柔軟な学びを特徴とし、世界中で高く評価されている。

✅ フィンランドの教育は、平等性と自主性を重視し、社会構成主義に基づいた協同学習やプロジェクト学習を重視することで、生徒の主体的な学びを促進している。

✅ 教師は高い専門性と社会的地位を持ち、授業内容や評価方法に大きな裁量権を持つ。研修制度も充実しており、PISA調査で高評価を得ている要因となっている。

さらに読む ⇒【公式】月刊ポピー出典/画像元: https://www.popy.jp/topics/14.htmlフィンランドの教育は、教育への投資を惜しまない姿勢が素晴らしいですね。

宿題やテストが少ないにも関わらず、世界トップレベルの学力を誇るという事実に驚きました。

フィンランドの教育システムは、充実した社会保障と人材育成への重点的な投資によって世界トップレベルの学力を実現しています。

手厚い育児支援、無償のプリスクール、学習に困難を抱える子どもたちへの個別支援、難民や移民に対する平等な教育機会の提供など、全ての子どもが教育を受けられる環境が整っています。

1970年代の教育改革において「人材こそ財産」という考えのもと、教育への投資を拡大し、宿題やテストが少ないながらも、年間授業日数もOECD加盟国で最も少ないという特徴があります。

読書量は世界一を誇り、教師の質も高く、子どもたちは自発的に学び、読書を通じて知識を深めています。

フィンランドの教育は、競争ではなく、学ぶことの意義を理解させることを重視し、国民の幸福度向上にも貢献しています。

フィンランドの教育は、創造性を育む環境が整っているように感じます。多様な価値観に触れながら、自分の興味関心を探求できるのは魅力的ですね!

宿題廃止への試み

日新小学校、宿題廃止で何が変わった?

主体的な学びと、生きる力を育む!

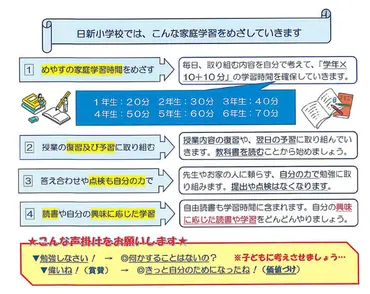

山形県新庄市立日新小学校では、子供たちの主体的な学びを育むために宿題を廃止しました。

宿題廃止によって、子供たち、教師、そして学校はどのように変化したのでしょうか?。

✅ 山形県新庄市立日新小学校は、児童の主体的な学びを育むため、2023年4月に宿題を廃止した。

✅ 宿題廃止にあたっては、教員や保護者との丁寧な対話を通じて理解を得て、復習プリントの選択制と提出不要という形で学習をサポートしている。

✅ 宿題廃止後、子供たちは自ら学び、学校を「楽しい」と感じるようになり、授業の質も向上した。

さらに読む ⇒ベネッセ教育情報 | みつかる、明日のまなび。出典/画像元: https://benesse.jp/kyouiku_trends/202410/20241017-1.html宿題廃止という大胆な決断が、子供たちの主体的な学びを促進し、学校生活をより豊かにしているという事実に感銘を受けました。

これは一つの成功事例として、他の学校にも広がる可能性を秘めていると感じます。

山形県新庄市立日新小学校は、2023年4月に宿題を廃止しました。

浅井校長は、一方的な教育への疑問、子どもたちが『勉強はやらされるもの』と感じていることへの違和感から、主体的に学び、変化の激しい社会を生き抜く力を育むために宿題廃止を決意しました。

教員との対話を重ね、宿題をなくすことの目的を共有し、復習プリントの選択制導入など、主体的な学びを促すための工夫を凝らしました。

保護者への説明会も実施し、理解を得ました。

宿題を廃止し、子供たちが自ら学びたいと思うようになるのは素晴らしいですね!私も、もっと主体的に学べる環境を求めていたので、とても共感できます。

宿題廃止後の変化

宿題廃止で子どもはどう変わった?

学習意欲UP、自尊心UP!

教師不足という課題を背景に、岐阜市立岐阜小学校は宿題を廃止しました。

宿題廃止によって、教師の負担軽減、子供たちの自律的な学習意欲向上に繋がりました。

✅ 教師の長時間労働を背景に、岐阜市立岐阜小学校は宿題を廃止し、子供たちが自ら課題に取り組む「家庭学習」を導入した。

✅ 宿題廃止により、教師はノート点検などの時間を削減し、子供たちと向き合う時間が増加。子供たちも自律的な学習を楽しんでいる。

✅ 教師不足が深刻化する中、宿題廃止は教師の負担を減らし、子供に寄り添う時間を増やす効果があり、教員志望者の減少に対する対策の一つともなっている。

さらに読む ⇒東海テレビ放送出典/画像元: https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20230819_29067宿題を廃止することで、教師と子供たちが向き合う時間が増え、子供たちの自律的な学習意欲も高まる。

これは、理想的な教育の形の一つなのではないでしょうか。

宿題廃止後も学習意欲が低下することはなく、むしろ宿題に追われていた児童が、自分の興味関心に従って学習するようになる、自尊心が高まるなどの良い変化が見られました。

また、教師の授業の質も向上し、子どもの知的好奇心を刺激する授業へと変化しています。

宿題の代替案として、子供が自ら課題を設定する「家庭学習」や、提出不要のプリントなどが挙げられています。

保護者の役割は、子供の宿題を代行するのではなく、学習の様子を見守り、必要に応じて適切なアドバイスをすることです。

宿題の代わりに、子供たちが自ら課題を設定する「家庭学習」という取り組みは素晴らしいですね。子供たちが自ら学ぶ喜びを見つけられるような環境作りは、とても大切だと思います。

本日の記事を通して、宿題のあり方について深く考えることができました。

子供たちの主体性を育む教育の重要性を再認識しました。

💡 教育格差、夏休みの過ごし方、フィンランド教育、宿題廃止の試みなど、多角的に考察しました。

💡 宿題は本当に必要か?子供たちの自主性を育むためにはどうすればいいのか?

💡 宿題廃止の試みは、教師と子供たちにどのような変化をもたらすのか?