日本の大学は生き残れるか?:少子化、財政問題、そして未来への道を探る大学の未来:変革期における課題と戦略

日本の大学は、少子化、財政難、国際競争という三重苦に直面。生き残りをかけ、再編・統合、学生獲得戦略の転換が急務だ。SNS活用で情報発信を強化し、地方大学はSTEAM人材育成や地域連携を進めよ。大学統合も一手。 財政支出の増加と、データに基づいた戦略的な経営が、日本の高等教育の未来を拓く鍵となる。

地方大学の活路:オンライン教育、STEAM人材育成、地域連携

地方大学の危機!生き残りの秘策は?

オンライン教育、STEAM人材育成、地域連携!

地方大学は、オンライン教育や地域連携を通じて活路を見出そうとしています。

ICT技術の活用や地域社会との連携が、地方大学の新たな可能性を広げます。

本章では、具体的な事例を交えながら解説します。

✅ 2025年4月に開学する通信制大学「ZEN大学」は、日本財団とドワンゴが提携し、知能情報社会学部を設置。オンデマンド授業を中心に、インターネット上で卒業単位を修得可能で、教育格差の解消を目指す。

✅ 学生は6分野280科目から興味関心に応じてカリキュラムをカスタマイズし、クラス・コーチ、アカデミック・アドバイザー、キャリア・アドバイザーが学習をサポート。地域・企業でのインターンシップや海外留学などの正課外プログラムも提供。

✅ 研究施設として「ZEN数学センター」や「コンテンツ産業史アーカイブ研究センター」などを設置し、オンライン完結の大学としての強みを活かしつつ、社会との繋がりを重視した学びの場を提供する。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/higher/2025/04/post-3471.htmlオンライン教育の進化は目覚ましいですね。

地方大学が、この新たな教育ツールをどのように活用していくのか、今後が楽しみです。

地方大学は、18歳人口の減少、都市部への学生流出、ICT産業の遅れといった問題に直面し、積極的な対策が求められています。

オンライン教育サービスの提供による教育機会の多様化、STEAM人材育成への注力、地域に根差した専門性の高い人材育成、地域連携の強化、広報活動の強化といった戦略的な方針が重要です。

例えば、公立はこだて未来大学のように、多様な学問分野を融合した学科を設置することや、地域産業のニーズに対応した学科設置が有効です。

オンライン教育の可能性を感じました。場所にとらわれず、自分の興味のある分野を学べる機会が増えるのは素晴らしいですね!STEAM教育にも期待したいです!

大学統合の可能性:競争力強化とシナジー効果創出

大学統合は日本の大学をどう変える?

競争力強化、国際化、資源最適化を実現。

大学統合は、競争力強化とシナジー効果創出を目指す戦略として注目されています。

経営資源の最適化や国際競争力の強化が期待されています。

本章では、大学統合の可能性について考察します。

✅ 日本の大学は、少子化や海外大学との競争激化により経営環境が悪化しており、淘汰の危機に瀕している。

✅ 日本の大学は、学生獲得のため、海外大学との競争や、企業からの期待に応えられていない現状に直面し、大学統合などの対策が模索されている。

✅ 大学統合は、私立大学を中心に、経営資源の最適化と国際競争力強化を目指す戦略として注目されており、海外の成功事例も参考にされている。

さらに読む ⇒Deloitte US出典/画像元: https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/government-public/perspectives/university_mergers.html大学統合は、生き残りをかけた戦略として、今後ますます重要になってくるのかもしれませんね。

海外の事例を参考に、日本でも成功事例が増えることを期待します。

厳しい環境下で、大学統合は競争力強化の有効な手段となり得ます。

リソースの最適化、社会的評価の向上、国際競争力の強化を目的として、私立大学を中心に自主的な取り組みが期待されます。

総合大学と単科大学、または単科大学同士の組み合わせによるシナジー効果創出が重要であり、海外の事例を参考に戦略的な統合を進めることが重要です。

Imperial College Londonのような成功事例を参考に、大学統合が日本の大学の競争力強化に向けた有効な手段となりうるでしょう。

大学統合は、競争力を高めるための有効な手段の一つですね。リソースの最適化や国際競争力の強化など、様々なメリットがあるように感じました。

高等教育費用の適正化:公財政支出と大学の役割

日本の高等教育、何が問題?どうすれば良くなる?

公財政支出低く、多角的なアプローチが必要。

高等教育費用の適正化は、教育の質と研究力の維持に不可欠です。

公財政支出のあり方や、奨学金制度の見直しが求められています。

本章では、高等教育費用の問題について解説します。

公開日:2022/10/30

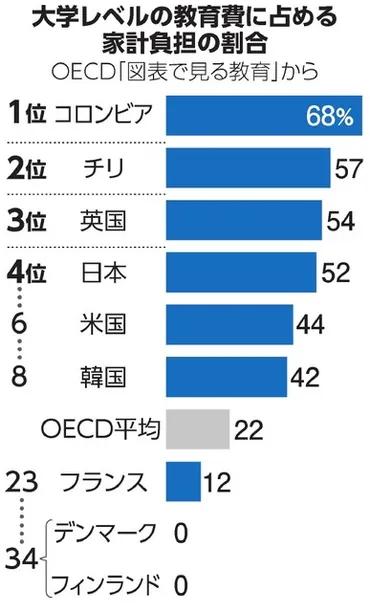

✅ OECDの報告書によると、日本の大学教育費における家計負担の割合は5割を超え、OECD加盟国中4番目に高い。

✅ OECDは、政府の経済的困窮者への支援策は「まだ足りない」と指摘し、奨学金制度の見直しを求めている。

✅ 記事は有料記事であり、詳細な内容は購読者のみが閲覧可能。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/DA3S15460082.html日本の高等教育における公財政支出がOECD諸国と比較して低いという現状は、少し驚きでした。

データに基づいた分析や、大学と社会との対話が重要ということですね。

日本の高等教育における公財政支出はOECD諸国と比較して低く、これが教育の質、研究力の低下、若手研究者の不安定な雇用問題を引き起こしています。

学生一人当たり高等教育経費は欧州諸国と同程度であるものの、大学進学率はOECD平均より低いのが現状です。

筆者は、客観的なデータ整備と大学ごとの管理会計の確立を提言し、高校との対話、地域雇用ニーズの把握、社会人教育の需要喚起、留学生受け入れ拡大といった多角的なアプローチの必要性を強調しています。

高等教育の量的側面における適正水準は固定されたものではなく、大学が社会と積極的に対話し、働きかけることで導き出されるものだと結論付けています。

教育費の問題は、私たちミドルエイジにとっても切実な問題です。客観的なデータに基づいて、より良い教育環境が実現されることを願っています。

本日は、日本の大学が抱える課題と、それを乗り越えるための様々な戦略について解説しました。

大学を取り巻く環境は厳しさを増していますが、未来への希望も感じられる内容でした。

💡 少子化と財政問題により、日本の大学は厳しい状況に直面している。

💡 デジタルの活用、地方大学ならではの戦略、大学統合など、様々な打開策が模索されている。

💡 高等教育費用の適正化も重要な課題であり、今後の動向に注目する必要がある。