保健室コーチング研究大会と学びの場:子どもたちの可能性を広げるには?子どもの可能性を広げる、学びの場の探求

子どもの可能性を最大化する秘訣、ここに!全国保健室コーチング研究大会 夏の分科会が閉幕。脳科学に基づいたコーチングを学び、指導法を磨こう!対面・オンライン・オンデマンドで、初心者から経験者まで学びを深めるチャンス。ワークショップで実践力を高め、子どもたちとのより良い関係性を築こう!詳細な情報と、共育コーチング研究会の活動にも注目。

共育コーチング研究会:子どもたちを「ともに育む」

教育現場でコーチングを学ぶ「共育コーチング研究会」は何?

コーチングスキル向上を目指すボランティア団体!

続いて、共育コーチング研究会が開催する「対話のじかん」についてです。

子どもたちを「ともに育む」ための場づくりがされています。

✅ 「対話のじかん」という、困りごとについて話し、考えを聞ける場が開催されます。

✅ 対面での開催(未定、参加費1000円、学生500円、東京ウィメンズプラザ)と、Zoomでの開催(2025年4月22日20:00-21:00、無料)があります。

✅ 参加申し込みは、HPまたはメールで可能で、定員は各回20名です。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.ciie.jp/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88対話の場を通して、子どもたちの悩みや考えを共有できるのは素晴らしいですね。

オンラインでも開催されるので、気軽に誰でも参加できるのが良いと思います。

共育コーチング研究会は、教育現場でのコーチング活用と、関わる全ての人のコーチングスキル向上を目指すボランティア団体です。

目標達成を支援するコーチングの考え方を広め、「ともに育む」関係性の構築を重視しています。

研究会は、参加者が悩みや考えを共有できる場として、毎月「対話のじかん」を開催しています。

7月22日にはオンラインイベント「対話のじかん onZoom18」が開催され、8月17日には「サマースペシャルセミナー」が開催される予定です。

詳細は後日、最新イベント情報として公開されます。

色々な人と話せる場があるのは、すごく良いですね!自分も、自分の考えを深めたり、色々な人の話を聞いたりするのが好きなので、参加してみたいです。

個性と心を育む:書道教室と発達障がいの子どもたちへの問いかけ

書道教室で何を目指している?

心を整え、個性を引き出すこと。

最後に、発達障がいを持つ子どもたちへの理解を深める取り組みについてです。

書道教室や、発達障がいの子どもたちへの問いかけについてご紹介します。

✅ 発達障害と高IQと診断された息子を持つ著者が、小学校入学後の集団生活への適応に悩み、様々な習い事を試す中で、子どもの心の成長を促すきっかけを探った。

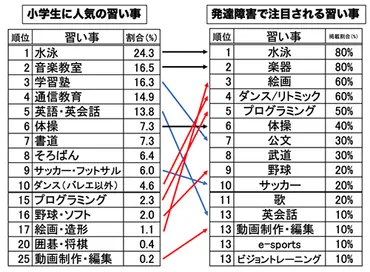

✅ 習い事を選ぶ上で、学校以外の居場所、興味関心の拡大、自信の獲得を重視し、水泳、音楽、絵画、ダンス、プログラミングなど、発達障害児に人気の習い事を比較検討した。

✅ 小学生に人気の習い事と、発達障害で注目される習い事を比較した結果、水泳と音楽は両方で人気が高く、発達障害児には絵画、ダンス、プログラミングが注目されていることが分かった。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20230915-OYTET50002/発達障がいを持つ子どもたちへの理解を深めることは、非常に重要ですね。

書道を通して心を整えるというのも、興味深い試みです。

周囲のサポートも必要ですね。

7月26日には「初めての書道教室」が開催され、佐藤昌宏氏が担当しました。

書道を通して心を整え、個性を引き出すことを目指しています。

川本正秀氏は、放課後学童教室指導員向け研修会での質問を基に、発達障がいを持つ子どもの特徴について言及し、周囲にいる「ちょっと変わった・ちょっと困った子」について問いかけています。

これにより、教育現場でのより良い理解とサポートを促しています。

不正・違反報告も受け付けており、メールアドレスの入力が必要です。

発達障がいを持つ子どもたちへの理解を深めることは大切だと思います。書道教室で個性を引き出すというのも、すごく良いですね。色々なことを試してみたいです。

今回は、子どもの可能性を広げるための様々な学びの場をご紹介しました。

それぞれの場で、子どもたちの成長をサポートする取り組みが行われていますね。

💡 保健室コーチング研究大会では、子どもの可能性を引き出すためのコーチングスキルを学ぶことができます。

💡 チームコーチングセミナーでは、組織能力開発手法を学び、チーム力の向上を目指せます。

💡 発達障がいを持つ子どもたちへの理解を深める取り組みも重要です。