HSC(ひといちばい敏感な子)を理解する?特徴や不登校との関係性を解説します!HSC(ひといちばい敏感な子)の特徴と、子育てのヒント

HSC(ひといちばい敏感な子)とは、生まれつき感受性が強く繊細な子どもたちのこと。学校でのストレスや周囲の刺激に敏感で、不登校につながることも。この記事では、HSCの特性を理解し、親御さんや学校、専門家がどのようにサポートしていくかを紹介します。子どもの自己肯定感を育み、健やかな成長を支えるためのヒントが満載です。

💡 HSC(ひといちばん敏感な子)は、生まれつき感受性が高く、刺激に敏感な子どもたちのこと。

💡 HSCは、深く考え、感情豊かで、小さなことにも気づきやすいという特徴がある。

💡 学校生活での困難や不登校につながる可能性も。親の理解とサポートが重要となる。

それでは、HSCについて、その特性や直面する問題、具体的なサポート方法について、詳しく見ていきましょう。

HSC(ひといちばい敏感な子)とは?その特性と基本理解

HSCって何?敏感な子どもの特徴を簡潔に教えて!

生まれつき敏感で、刺激に敏感な子ども

HSC(ひといちばい敏感な子)とは、生まれつき感受性が強く、様々な刺激に敏感な子どものことです。

人口の約20%を占めると言われています。

DOESという4つの特性で判断できます。

公開日:2023/10/05

✅ HSC(ひといちばい敏感な子ども)とは、豊かな感性を持ち、他者の気持ちを思いやれる一方、刺激に敏感で集団生活で疲れやすい特性を持つ子どものこと。

✅ HSCは病気や障害ではなく、生まれ持った特性であり、4つの性質(DOES)で判断できる。発達障害とは異なるが、ADHDと特性を併せ持つ場合もある。

✅ HSCは集団行動や競争が苦手な一方、共感力や感受性が高く、カウンセラーや芸術家など、その特性を生かせる分野で活躍できる可能性がある。

さらに読む ⇒こそだてまっぷ 「うちの子」らしさを伸ばす学び・遊びの応援サイト出典/画像元: https://kosodatemap.gakken.jp/life/health/66311/HSCは、病気や障害ではなく、生まれ持った特性であることを改めて認識しました。

集団行動が苦手な一方、共感力や感受性が高いという点も印象的でした。

HSC(Highly Sensitive Child、ひといちばい敏感な子)とは、生まれつき感受性が高く、環境からの刺激に敏感な気質を持つ子どものことです。

人口の約20%に存在し、病気や発達障害とは異なります。

HSCは、HSP(Highly Sensitive Person:ひといちばい敏感な人)の子ども版と考えることができます。

HSCには4つの主な特性があります。

1つ目は、深く処理する能力(Depth of processing)。

物事を深く考え、本質を捉えようとします。

2つ目は、過剰な刺激への敏感さ(Overstimulated)。

音やにおい、肌触りなど、些細な刺激にも敏感で、疲れやすい傾向があります。

3つ目は、強い感情反応と共感力(Emotional reactivity)。

感情の起伏が激しく、他者の感情にも強く共感します。

4つ目は、些細な刺激への気づき(Subtlestimuli)。

小さな変化に気づき、周りの人が気づかないことにも気づく能力があります。

HSCの子どもたちは、これらの特性ゆえに、服のタグの不快感、サプライズへの不慣れさ、痛みへの過敏さ、大きな音への苦手意識など、様々な場面で困ることがあります。

HSCについて、とても分かりやすく解説して頂きありがとうございます。DOESという4つの特性で判断できるという点が、HSCを理解する上で非常に役立ちそうですね。

HSCの子どもが直面する問題と、その背景

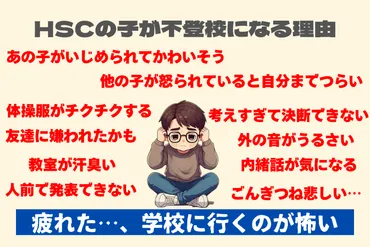

HSCの子が学校で不登校になりやすい理由は?

過敏性とストレス、刺激の多さが原因。

HSCの子どもたちは、学校生活において様々な問題に直面することがあります。

特に、刺激の多い環境や人間関係が、大きなストレスとなりやすい傾向があります。

公開日:2025/07/27

✅ HSP(Highly Sensitive Person:非常に敏感な人)とHSC(Highly Sensitive Child:非常に敏感な子)は、特定の刺激に敏感に反応する特性を持つ人々を指し、病気や障害ではなく個人差の一種である。

✅ HSCは、高い感受性、深い思考、強い共感性などの特徴を持ち、五感の鋭さ、他者の気持ちへの敏感さ、騒音や光への過敏さなどが挙げられる。

✅ HSCは発達障害とは異なり、脳機能の問題ではなく、感受性の豊かさによるものであるが、不登校の原因となる可能性も考えられるため、自身の特性を理解し、適切な対処法を検討することが重要である。

さらに読む ⇒メンタルヘルスのぜんと | 公認心理師が編集、医師監修のメンタルヘルス総合情報サイト出典/画像元: https://zento.work/gtn/hsp/学校生活におけるHSCの子どもたちの苦労が、改めて理解できました。

不登校の原因となる可能性もあるという点は、非常に重要ですね。

HSCの特性である、高い感受性、深い思考、共感性、観察力の鋭さは、学校生活において様々な困難を生じさせることがあります。

特に、学校という刺激が多い環境は、HSCの子どもたちにとって大きなストレス源となりやすく、不登校の一因となる可能性があります。

不登校は、友人関係のトラブル、いじめ、学業不振、家庭環境の問題など複数の要因が複雑に絡み合って起こることが多く、HSCの過敏さは、これらの問題をより深刻化させることもあります。

HSCの子どもたちは、周囲の刺激や人間関係、学業のプレッシャーなどから強いストレスを感じやすく、それが不登校につながる場合があります。

具体的には、騒音や光、人混みといった刺激に過敏に反応したり、集団生活での人間関係に疲れを感じやすかったりします。

また、HSCの子どもは、心配性で神経質、緊張しやすいなどの行動傾向を示すこともあり、それが学校生活での不安感を増大させ、不登校を助長することもあります。

HSCの子どもたちが学校で直面する問題について、丁寧に解説していただき、ありがとうございます。集団生活での人間関係や騒音への過敏さなど、具体的な例が分かりやすかったです。

次のページを読む ⇒

HSCの子育てをサポート!特性理解と接し方のコツ、不登校対策、専門家支援まで。子どもが安心できる環境を整え、自己肯定感を育む親の役割を解説。