少年非行と夜間の補導、条例違反とは?~健全な育成のために私たちができることとは?~少年非行に関する基礎知識と、夜間外出、補導、条例違反について解説

揺れ動く現代社会の少年たち。非行の現実と、彼らを守るための少年法、児童福祉法、青少年保護育成条例。補導とは?夜間の外出制限、補導時間、そしてその対応。もしもの時の弁護士相談、保護者の役割とは?地域ごとの条例と罰則、逮捕の可能性。少年非行の現状と課題、そして未来への対策。健全な成長を願う全ての人へ、知っておくべき情報がここに。

補導された場合の対応と法的側面

補導されたらどうする?弁護士相談で罰金回避も可能?

正直に答え、弁護士に相談。保護者のサポートも重要。

補導された場合の対応は、その後の少年の将来を左右する可能性があります。

冷静に対応し、適切な法的措置を講じることが重要です。

✅ 補導は、少年の非行を防止し健全な育成を図る目的で行われ、犯罪や事件・事故に繋がる可能性のある行為を未然に防ぐために、警察官が少年を指導することです。

✅ 補導の対象となるのは20歳未満の少年で、飲酒・喫煙、深夜徘徊、不健全娯楽など17の行為が対象とされており、今回はゲームセンターへの立ち入りが理由で補導された可能性があります。

✅ 補導された場合、警察は少年本人に注意を与え、保護者に連絡し、少年の就学状況や家庭環境などの情報を収集します。 状況に応じて、現場での指導や保護者への連絡のみで済む場合と、警察署への任意同行や学校への連絡が行われる場合があります。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_1009/n_15641/補導された際の対応は、非常に重要ですね。

弁護士への相談や、反省文の作成など、具体的な対策が解説されていて参考になります。

もし補導された場合、警察官の質問には正直に答えることが重要です。

基本的には前科はつきませんが、不当な取り調べや人権侵害があった場合は、弁護士に相談し、適切な法的措置を講じる必要があります。

弁護士に相談することで、反省文の作成や贖罪寄付などを行い、罰金を回避できる可能性もあります。

また、保護者は、子供たちが補導されないよう、子供とのコミュニケーションを密にし、健全な育成に努める必要があります。

補導時間に関する具体的な対処法や、保護者向けの注意点など、安全で健全な学生生活を送るための情報も重要です。

補導された場合の法的側面について、詳しく知ることができ、大変勉強になりました。万が一の際には、弁護士に相談することが大切ですね。

条例違反と罰則

夜間に未成年者を連れ出すと、どんなリスクがある?

罰金や、重大犯罪に発展する可能性。

青少年健全育成条例は、少年の健全な成長を促すために、様々な規制を設けています。

罰則についても理解しておく必要があります。

✅ 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則が改正され、優良図書類等の推奨基準や、携帯電話端末等の推奨基準が定められました。

✅ 改正規則では、青少年の健全な育成に資する図書類の推奨基準として、社会性、知識、倫理観、感性などを育むことをあげています。

✅ 携帯電話端末等の推奨基準では、年齢に応じた利用の制限や保護者による利用状況の把握、有害情報フィルタリングサービスの利用などが求められています。

さらに読む ⇒東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則出典/画像元: https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00003367.html条例違反による罰則について、具体例を挙げて説明があり、分かりやすかったです。

過失による処罰があることにも注意が必要ですね。

都道府県の青少年健全育成条例に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。

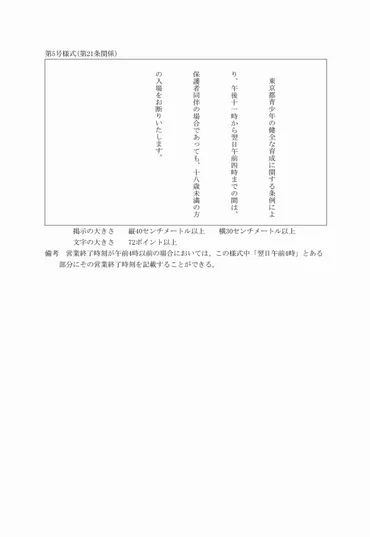

例えば、東京都では18歳未満の青少年を午後11時から午前4時の間に、保護者の委託や同意なしに連れ出す、同伴する、またはとどめる行為は条例違反となり、16歳未満の青少年を対象に30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

埼玉県、神奈川県、千葉県など、他の地域でも同様の条例が存在し、対象年齢や罰則は異なります。

過失による処罰規定も地域によって異なり、過失があっても処罰される場合があるので注意が必要です。

逮捕される可能性は低いですが、児童買春や淫行などの他の犯罪に発展した場合は逮捕される可能性もあります。

条例違反と罰則について、理解を深めることができました。子供たちの安全を守るために、条例の内容をしっかり把握しておこうと思います。

少年非行の現状と将来への展望

少年非行の低年齢化、深刻。何が課題?

窃盗増加、女子少年の刑法犯増加など。

少年非行の現状と将来への展望について、様々な角度から分析していきます。

少子化が進む中で、少年を取り巻く環境も変化しています。

✅ この記事は、47都道府県の青少年健全育成条例における「青少年の定義」を調査し、18歳以上は条例の対象外であることを確認しています。

✅ 記事によると、多くの都道府県で「青少年」の定義は18歳未満となっており、高校生が18歳に達した時点で、青少年健全育成条例は適用されなくなります。

✅ この記事は、高校生がマッチングアプリを利用する際の法的側面(条例、出会い系サイト規制法など)について解説した、関連情報へのリンクを提供しています。

さらに読む ⇒MUSUBI|マッチングアプリを中心とした出会い・恋活・婚活メディア出典/画像元: https://musubi-deai.com/matchingapps-koukousei/jorei少年非行の低年齢化や、女子少年の刑法犯の増加など、課題が浮き彫りになっていますね。

今後の対策に注目したいです。

戦後の少年非行には2つの大きなピークがあり、昭和39年以降は減少傾向にありましたが、刑法犯少年、特に窃盗の増加、触法少年の増加、女子少年の刑法犯の増加など、いくつかの課題も存在します。

少年非行は低年齢化が進み、14・15歳の少年の増加が顕著になっています。

これは昭和30年代後半にも見られた傾向であり、今後の対策が重要となります。

北海道青少年健全育成条例では、夏休み期間を中心に、青少年の非行・被害防止のため、保護者への協力を呼びかけています。

保護者は、子供たちの健全育成のため、条例を遵守し、子供たちの安全を守る必要があります。

少年非行の現状と将来への展望について、興味深く拝見しました。今後の対策の重要性を感じています。ありがとうございます。

本日の記事では、少年法、補導、条例違反について解説しました。

少年を取り巻く環境は複雑ですが、私たち大人ができることはたくさんあります。

💡 少年法は、少年の健全な育成を目的とし、保護処分を原則としています。

💡 補導は、少年の非行を未然に防ぎ、健全な育成を促すために行われます。

💡 青少年健全育成条例は、少年の健全な成長を促すために、様々な規制を設けています。