未成年者の夜遊びと心の成長への影響とは?夜の危険から子供を守るために

未成年者の夜遊びは危険がいっぱい!犯罪被害や加害者になるリスクも。親は子どもの自立と非行の間で葛藤、専門家のアドバイスも重要です。睡眠不足は学力低下や問題行動の原因に。早寝より早起きを意識し、家族で生活リズムを見直そう!子どもの気持ちに寄り添い、未来を応援するヒントが満載です。

生活習慣と学業への影響

夜更かし勉強はNG?朝型勉強のメリットは?

朝型は体調◎集中力↑試験にも有利!

夜更かしと学業の関係は、多くの学生にとって身近な問題です。

今回は、夜更かしがもたらす学業への影響と、朝型生活へのシフトについて解説します。

✅ 夜更かしをして勉強することのデメリットとして、体調を崩しやすくなる、記憶が定着しづらい、翌日の活動に影響が出る、誘惑が多いなどが挙げられる。

✅ 朝に勉強するメリットとしては、試験本番に体調を合わせやすい、1日の勉強計画を立てやすい、集中しやすい環境であるという点がある。

✅ 夜更かしの習慣を改善し朝型にするためには、日中に体を動かす、睡眠習慣を整える、就寝前に温かいお湯に浸かる、寝る前のスマホ使用を控えるなどの工夫が有効である。

さらに読む ⇒《公式》塾・学習塾の第一ゼミナール|中学・高校・大学受験出典/画像元: https://www.daiichisemi.net/column/%E5%A4%9C%E6%9B%B4%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AE%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%AF%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E6%9C%9D%E3%81%AB%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%AA/夜更かしが学業に悪影響を及ぼすことは、よく知られていますが、改めて具体的に説明されると、生活習慣を見直す必要性を感じます。

朝型生活への転換は、意識したいですね。

夜更かししての勉強は、体調不良や記憶への影響、日中の活動への支障、誘惑の多さといったデメリットがあります。

一方、朝に勉強することは、試験本番に体調を合わせやすかったり、集中しやすいというメリットがあります。

朝型に変えるためには、日中の活動、睡眠習慣、寝る前のスマホ利用に注意することが重要です。

夜更かしが創造性や集中力に与える影響について、とても興味深かったです。私も夜型の生活になりがちなので、朝型に変えるためのヒントを参考に、生活習慣を見直してみようと思います。

不登校の原因と対応:遊び・非行型

不登校の背景にある問題とは?

家庭環境、仲間関係、学校への不満など。

不登校の原因は複雑で、様々な要因が絡み合っています。

今回は、遊びや非行を理由とする不登校に焦点を当て、その背景と対応策について解説します。

✅ 不登校の原因は、一次的要因(特定の嫌な出来事)に加えて、二次的要因(自分の気持ちが認められないこと)が影響しており、承認欲求が満たされない状態が登校を困難にすると説明されています。

✅ 承認欲求は、親からの無条件の承認(水道水)や、友人・先生からの偶発的な承認(雨水)によって満たされ、否定的な言動(紙コップの穴)によって減少し、これが子どもの生命力に影響を与えることが示されています。

✅ 登校できている子どもも、学校や塾で承認欲求が満たされている場合があり、親のジャッジが影響する場合がある一方、学校や塾での承認が登校のエネルギー源になっている場合があると解説されています。

さらに読む ⇒EdTechZine(エドテックジン)出典/画像元: https://edtechzine.jp/article/detail/7097不登校の原因は多岐にわたるんですね。

特に、遊びや非行が原因の場合、本人の気持ちに寄り添い、人格を否定しないことが重要だと改めて感じました。

学校や専門機関との連携も大切ですね。

遊びや非行を理由とする不登校は、育児放棄や過干渉といった家庭環境の問題、遊び仲間との交流の増加、学校生活への不満、勉強への意欲低下、周囲からの承認欲求などが原因で起こります。

彼らは、現実逃避や居場所を求めて行動し、多くの場合、自分の感情をうまく表現できず、目立つ行動をとる傾向があります。

克服のためには、子どもの気持ちに寄り添い、人格を否定しないことが重要であり、学校や専門機関との連携も有効です。

不登校の原因と、それに対する対応策について、大変勉強になりました。子供たちの心の状態を理解し、寄り添うことの大切さを学びました。周りの大人たちのサポートが重要ですね。

睡眠不足がもたらす影響と改善策

中高生の睡眠不足、原因と対策は?

早起き重視、家族で生活リズムを見直す

睡眠不足は、心身の健康に大きな影響を与えます。

今回は、睡眠不足がもたらす影響と、改善策について解説します。

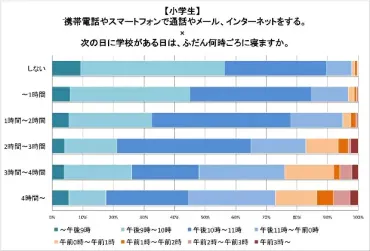

✅ 長時間スマホを利用する子供は、就寝時刻が遅くなる傾向があり、睡眠時間が削られる可能性がある。

✅ 就寝時刻が早い子供は自己肯定感が高く、就寝時刻が遅い子供は、理由もなくイライラすることがある。

✅ 文部科学省の調査によると、スマホの利用時間と就寝時刻の間には相関関係が見られ、特に小学生と中学生でその傾向が顕著である。

さらに読む ⇒学研キッズネット出典/画像元: https://kids.gakken.co.jp/parents/parenting/watanabe_datechildsmartphone06/睡眠不足が様々な問題を引き起こすとは、改めて認識しました。

単に「早寝」を促すだけでなく、「早起き」を意識し、家族全体で生活リズムを整えることが大切なのですね。

現代の中高生は23時以降に就寝することが多く、睡眠時間が不足しがちです。

これは部活動、塾、スマホ利用など、放課後の活動が活発化し、生活リズムが変化することが原因です。

睡眠不足は、学力低下、運動能力への影響、非行、不登校といった問題行動を引き起こすリスクを高めます。

改善策として、単に「早寝」を促すのではなく、「早起き」を重視し、家族全体で生活リズムを見直すことが重要です。

具体的には、家族で就寝時間を決め、寝室でのスマホ利用を制限し、勉強やアルバイトのスケジュールを調整し、休日の過ごし方にも注意する必要があります。

睡眠不足が学力やメンタルヘルスに与える影響について、具体的に説明していただき、大変参考になりました。子供たちのために、家族みんなで生活習慣を見直すことの重要性を感じました。

本日の記事では、未成年を取り巻く様々な問題について解説しました。

子供たちの安全と健やかな成長のため、私たちができることを考えさせられる内容でした。

💡 未成年者の夜遊びには様々なリスクが伴い、警察による補導や保護者のサポートが重要です。

💡 親は子供の自立を願う一方で、安全面での不安を抱えており、子供の成長を見守る姿勢が大切です。

💡 睡眠不足は学業や心身の健康に悪影響を及ぼすため、生活習慣を見直すことが重要です。