補導って何?対象年齢や時間、補導されたらどうなるの?(少年・非行・条例)補導の基礎知識:種類、対象、そしてその後の流れ

少年たちの未来を守る警察の「補導」とは? 非行を未然に防ぎ、健全な成長を促すための活動内容を徹底解説。対象年齢、補導の種類、時間、対象行為、そしてその後の流れまで、知っておくべき情報を網羅。成人年齢引き下げ後も変わらない少年法の適用、深夜徘徊の危険性、そして補導された子供たちへのサポート体制についても言及。子供たちの安全を守るために、今、私たちができることとは?

💡 補導は非行や犯罪を未然に防ぐための警察活動。少年法に基づいて行われ、対象年齢は20歳未満。

💡 補導には街頭補導と継続補導があり、深夜徘徊や飲酒などが対象行為として挙げられる。

💡 補導された場合、学校への連絡や保護者への連絡が行われる場合がある。前科はつかない。

本日は、青少年の健全な育成に関わる「補導」について、詳しく見ていきましょう。

補導の基礎知識から、その対象となる行為、そして補導された場合の対応まで、分かりやすく解説していきます。

補導の始まり:少年たちの夜と法律の境界線

成人年齢引き下げ後も、少年法の適用は変わらない?

変わりません。少年法は継続して適用されます。

補導は、20歳未満の少年による非行を未然に防ぎ、健全な育成を促すために行われる警察活動です。

具体的には、声かけや指導、場合によっては保護者への連絡が行われます。

公開日:2025/04/23

✅ 補導は、20歳未満の少年による非行や犯罪、犯罪被害を未然に防ぐために行われる警察の活動で、声かけや指導、場合によっては保護者への連絡等が行われる。

✅ 補導の対象となる行為には、深夜徘徊、飲酒、喫煙、暴走行為、家出などがあり、夜間(多くは23時から4時)の外出で補導される可能性がある。

✅ 補導された場合、逮捕や補導歴が外部に知られることはないが、指導や保護者への連絡、警察署への任意同行があり、学校への連絡も行われる場合がある。

さらに読む ⇒ネクスパート法律事務所出典/画像元: https://nexpert-law.com/keiji/correctional-guidance/補導は、少年の非行を防ぎ、健全な成長を促すための重要な活動ですね。

少年法や条例に基づいて行われ、対象年齢や時間、対象行為が定められていることを理解しました。

20歳未満の少年少女を対象とする「補導」は、少年の非行を未然に防ぎ、健全な育成を促すための重要な警察活動です。

2022年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられても、少年法の適用は変わりません。

補導は、非行少年や不良行為少年を発見・防止するために行われ、注意・助言・警告、保護者や学校への連絡、身柄の保護といった措置が取られます。

主に深夜徘徊の規制を中心に、各都道府県の青少年健全育成条例に基づき補導時間が定められています。

各都道府県の条例では、保護者が青少年を深夜に外出させることを禁止したり、保護者の承諾なしでの外出を制限したりする内容が含まれています。

しかし、補導時間は場所や状況によって異なり、条例に定められた時間帯以外でも補導される可能性があります。

なるほど、補導は法律に基づいて行われるんですね。未成年者の権利を守りながら、非行を食い止めるための警察の取り組みは重要だと思います。勉強になります!

補導の種類と対象:街頭と継続、そして少年たちの分類

補導の種類と対象を簡単説明!どんな少年が対象?

街頭/継続補導、非行/不良/被害/要保護少年。

補導には、街頭補導と継続補導の2種類があり、それぞれ異なる目的と方法で行われます。

対象となる少年も、非行少年、触法少年など、様々な分類があります。

公開日:2021/09/17

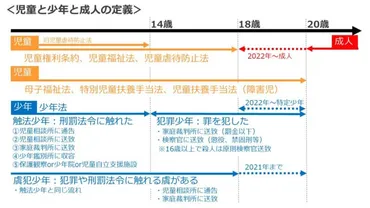

✅ 少年法の定義では、少年は20歳未満とされ、14歳以上で罪を犯した場合は犯罪少年として刑事罰の対象となる。

✅ 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした触法少年は刑事罰ではなく、児童相談所への通告や家庭裁判所への送致となる。

✅ 18歳と19歳の少年は特定少年と呼ばれ、重大犯罪の場合は原則逆送となり、実名報道や成人同様の裁判となる。

さらに読む ⇒社会福祉士国試 3カ月で合格できる覚え方出典/画像元: https://sw.self-sufficiency.jp/juvenile-delinquent/街頭補導と継続補導の違いや、対象となる少年の分類について、理解が深まりました。

非行の内容によって、対応も変わってくるんですね。

補導には、街頭補導と継続補導の2種類が存在します。

一般的には街頭補導を指し、公共の場所や風俗営業所などにおける非行や不良行為を発見した場合に行われます。

継続補導は、必要と認められる場合に、保護者や本人の同意を得て、助言や指導を継続的に実施するものです。

補導の対象となる少年は、非行少年(犯罪、触法、ぐ犯)、不良行為少年、被害少年、要保護少年の4つに分類されます。

犯罪少年は14歳以上で犯罪を犯した少年、触法少年は14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。

虞犯少年には、保護者の正当な監督に服さない、正当な理由なく深夜外出する、など将来罪を犯す恐れのある少年が含まれます。

補導対象の少年を分類し、それぞれ適切な対応を取ることで、より効果的な非行防止に繋がるんですね。法律の知識って、難しいけど面白いですね。

次のページを読む ⇒

補導とは?17項目の対象行為を解説!深夜徘徊に注意!補導の流れ、前科の有無、弁護士の役割も。少年の健全育成のための大切な取り組みです。