明治維新と徴兵制:岡山で見る歴史の記録と平和への願い?明治の徴兵制と戦争の記憶、公文書から読み解く

明治150年、岡山空襲と終戦の日を重ね、激動の明治時代を公文書で紐解く。徴兵制と戦争の悲劇を、岡山市周辺町村の記録から浮き彫りに。国民皆兵への道のり、民衆の葛藤、制度の変遷を追体験し、平和への願いを込める。歴史の教訓を胸に、未来を照らす展示。

改正案と民権派の抵抗

明治の徴兵令改正、何が否決の要因?

憲法制定前の「護国ノ義務」明記の不適切性。

伊藤博文による明治憲法制定の動きと、民権派による抵抗について解説します。

徴兵制と憲法制定の関係性にも注目していきましょう。

公開日:2022/06/10

✅ 伊藤博文は、明治十四年政変後の責任を負い、天皇の約束を果たすため、10年間での国会開設と憲法制定を目指し、ドイツやイギリスを視察して憲法体制を整備しようとした。

✅ 伊藤はドイツのシュタインから、条文よりも「執行権力の独立」など国家システムの重要性を学び、行政のあり方も重視するようになった。

✅ 帰国後、伊藤は天皇の政治への関与を抑制し、天皇の権威を尊重しつつ責任を問われないようなシステムを構築、明治憲法下での「天皇像」を創出した。

さらに読む ⇒ 日本近現代史のWEB講座出典/画像元: http://jugyo-jh.com/nihonsi/%E8%BF%91%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E5%8F%B2%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E5%85%AC%E8%AD%B0%E6%94%BF%E4%BD%93%E8%AB%96%E3%81%A8%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%94%BF%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%A8%A1%E7%B4%A2%EF%BD%9E%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%A8%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E8%AD%B0%E4%BC%9A1/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%A8%E6%86%B2%E6%B3%95%E4%BD%93%E5%88%B6%EF%BC%881980%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E5%BE%8C%E5%8D%8A%EF%BD%9E1889%EF%BC%89%EF%BD%9E%E6%86%B2/伊藤博文による憲法制定の動きは、日本の近代化における重要な転換点でした。

民権派の抵抗と合わせて、当時の政治状況を理解する上で興味深いです。

明治12年の徴兵令改正案は、国民の「護国ノ義務」を明確化し、兵役忌避を許さない姿勢を打ち出すものであった。

山縣有朋の意向を受け、国民に兵役義務を周知徹底する意図があった。

同時に、兵役義務を持たない者の存在を明示し、国民の不安を払拭しようとした。

しかし、この改正案は元老院で否決された。

反対派は、憲法制定を経ずに「護国ノ義務」を明記することの不適切性を主張。

これは、当時起草中だった元老院憲法草案において、国民から選出された代議士院が天皇と立法権を分有し、憲法を遵守するという考えに基づいていた。

河野敏鎌や柳原前光ら民権派に近い議官の存在は、立憲政体と徴兵制、参政権と兵役義務の不可分性という民権派の問題意識が、現実の法整備に影響を与えようとしたものの、その動きは限定的であったことを示唆している。

憲法制定の背景にある政治的な駆け引きや、民権派の抵抗など、当時の複雑な状況が理解できる展示内容ですね。クリエイターとしての視点からも、興味をそそられます。

国民皆兵への道

明治政府の「国民皆兵」政策が意味するものとは?

多くの国民が戦地へ送られたこと。

国民皆兵への道は、明治政府が目指したものでした。

この章では、その過程と、人々に及ぼした影響について、公文書を基に解説します。

✅ 明治政府は、内乱鎮圧と治安維持のため、兵部省や警視庁を設置し、旧藩兵を配置しました。

✅ 1872年には陸海軍省が創設され、対外戦争への対応が図られました。

✅ 1873年に公布された徴兵令により、満20歳の男子は身分に関わらず兵役に服することになりましたが、免除規定もあり、士族や平民から不満や反対運動が起こりました。

さらに読む ⇒山武の世界史出典/画像元: https://yamatake19.exblog.jp/23441873/国民皆兵の原則が、どのようにして社会に浸透していったのか、公文書を通して具体的に知ることができるのは、非常に興味深いです。

明治政府は国民皆兵の原則を掲げ、後に多くの国民が戦地へ送られることになる。

展示は、この変遷を公文書を通して描き出し、平和と独立を守るために何が必要かを考察する機会を提供する。

徴兵制は、当初は様々な課題を抱えながらも、徐々に制度として確立していった。

展示資料は、その過程を具体的に示しており、制度の運用や人々の暮らしへの影響を浮き彫りにする。

国民皆兵への道が、どのように人々の生活に影響を与えたのか、深く知りたいです。歴史を学ぶことは、自己成長に繋がりますね。

戦争の記憶と平和への願い

明治の戦争と平和への願い…私たちが学ぶべきこととは?

過去の記録から未来への教訓を得ること。

戦争の記憶を未来へ繋ぐため、平和祈念展示資料館で開催される展示会を紹介します。

過去の出来事から何を学ぶべきか、共に考えましょう。

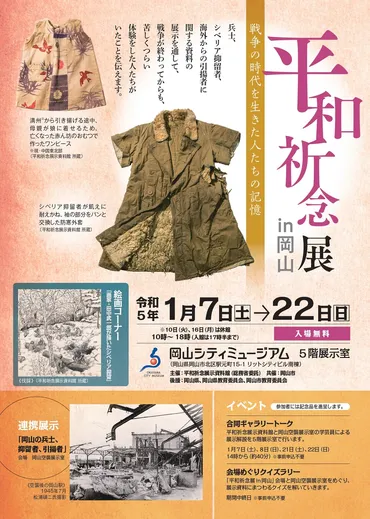

✅ 平和祈念展示資料館は、戦争終結後も続いた労苦を伝えるため、全国で展示会を開催しており、今回は「平和祈念展 in 岡山」として、所蔵資料と抑留体験者の絵画を展示する。

✅ 岡山空襲展示室と連携し、岡山空襲関連資料に加え、岡山にゆかりのある兵士、抑留者、引揚者に関する資料も紹介する。

✅ イベントとして、学芸員によるギャラリートークやクイズラリーを実施。期間は2023年1月7日(土)~1月22日(日)で、岡山シティミュージアムで開催される。

さらに読む ⇒平和祈念展示資料館(総務省委託)出典/画像元: https://www.heiwakinen.go.jp/outsiteevent/20221130-1200/戦争の悲劇を伝える展示は、平和の尊さを再認識する上で非常に重要です。

未来へ向けて、私たちが何をすべきかを考えるきっかけとなります。

本展示は、明治時代の徴兵制と戦争の惨禍を振り返り、平和への願いを込めて開催される。

岡山空襲の日と終戦の日に合わせて、明治150年という節目の年に、過去の出来事を記録した公文書を通して、私たちが未来へ向けて何を学ぶべきかを問いかける。

展示は、当時の社会状況を多角的に捉え、戦争の悲劇を伝えるとともに、平和の尊さを再認識する機会を提供する。

戦争の記憶を未来へ繋ぐための展示会、ぜひ足を運びたいです。過去の出来事から学び、平和について考えることは、私自身の教養を深めることにも繋がります。

本記事では、明治時代の徴兵制に関する展示会についてご紹介しました。

過去の出来事から学び、未来へと繋げる、貴重な機会となるでしょう。

💡 明治維新から太平洋戦争終結までの徴兵制の歴史を、公文書を通じて多角的に検証しました。

💡 展示会では、岡山県周辺町村の公文書が、当時の社会状況や人々の暮らしを鮮やかに伝えています。

💡 戦争の記憶を未来へ繋ぎ、平和の尊さを再認識するための展示会についてご紹介しました。