日大アメフト部薬物事件、ガバナンス不全と初期対応の遅れ?日大アメフト部薬物事件、隠蔽体質とは!?

日本大学アメフト部薬物事件の全貌を詳細に解説。隠蔽体質、ずさんなガバナンス、情報伝達の遅れ…大学組織の闇が露呈!第三者委が指摘する7つの要因とは?廃部へ揺れるアメフト部、再発防止に向けた提言も。衝撃の事件の顛末を追う。

💡 2022年、日本大学アメフト部で薬物使用疑惑が浮上。大学の初期対応の遅れが問題に。

💡 第三者委員会報告書で、大学のガバナンス不全と情報伝達の不備が指摘。

💡 大学は再発防止策を検討し、関係者の処分を検討する方針を示しました。

それでは、まず事件の概要と、事件発覚後の大学側の初期対応について見ていきましょう。

事件の始まりと大学側の初期対応

日大アメフト部大麻疑惑、大学の初動対応はどうだった?

後手に回り、ガバナンスに問題が指摘。

日大アメフト部薬物事件の始まりについて解説します。

公開日:2023/10/30

✅ 日本大学アメフト部員の違法薬物事件に関する第三者委員会の報告書が文科省に提出され、林理事長への情報共有の遅れなど、日大のガバナンスの機能不全が指摘された。

✅ 大麻と疑われる植物片発見から警察への連絡までの「空白の12日間」において、大学の対応が遅れたことや、学内の情報伝達の不備も指摘された。

✅ 日大は指摘事項を真摯に受け止め、再発防止策や関係者の処分を検討する方針を示した。

さらに読む ⇒読売新聞オンラインニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20231030-OYT1T50193/大学の対応の遅れや情報伝達の不備が問題視され、組織としてのガバナンス能力が問われました。

2022年10月、日本大学アメリカンフットボール部(アメフト部)において、保護者からの情報提供をきっかけに大麻使用の噂が浮上。

指導陣はヒアリングを行うも、部員は使用を否定しました。

この頃から、大学側は事件の端緒を掴んでいたにも関わらず、その対応は後手に回ることになります。

同時に、大学のガバナンス、危機管理体制、コンプライアンス意識、組織風土に問題が潜んでいることが、後の第三者委員会報告書によって指摘されることになります。

大学の初期対応の遅れは残念ですね。組織の問題点が浮き彫りになったと感じました。

事件の深刻化と大学側の対応の遅れ

大学の薬物問題、隠蔽体質が招いた最悪の事態とは?

情報無視と対応遅延が、事態を深刻化。

事件の深刻化と大学側の対応の遅れについて解説します。

✅ 遺伝性の難病ALDは早期発見で進行を抑えられるが、検査体制は自治体によって差がある。

✅ 約1万5000人に1人の割合で発症する。

✅ 記事では、この難病と闘う2つの家族の事例が紹介されている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/808373大学の対応は後手に回り、事件は深刻化。

不都合な情報を無視する姿勢も問題視されました。

その後、2022年11月には自己申告と告発により、複数名の薬物使用が発覚。

12月には警察から匿名での情報提供がありましたが、大学は適切な対応を取らず、事件は深刻化の一途を辿ります。

2023年6月には指導者の関与を疑う匿名メールが学長に送られ、7月には寮内から大麻と思われる植物片が発見されたにも関わらず、理事長への報告が遅れ、大学側の対応は遅延しました。

この一連の対応は、第三者委員会から「不都合な情報の無視」や「自己正当化」といった問題点として指摘され、法的な問題へ発展する可能性を示唆するものでした。

隠蔽体質があったのかもしれませんね。事実をきちんと公表することが大切だと思います。

虚偽発表と記者会見での釈明

大学の薬物問題、隠蔽された事実とは?

事実と異なる発表、理事長への報告漏れ。

虚偽発表と記者会見での釈明について解説します。

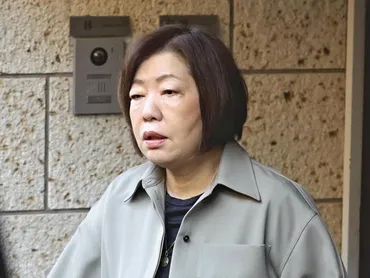

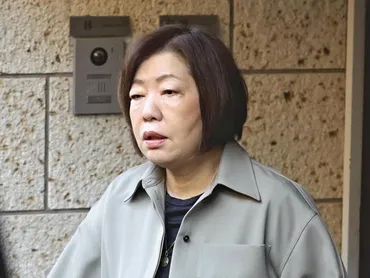

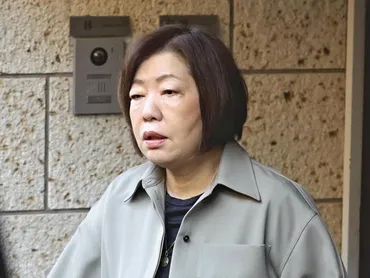

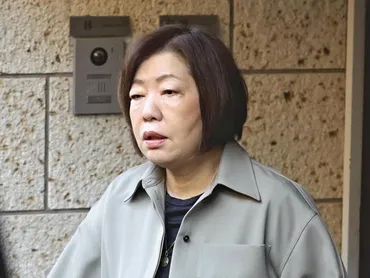

✅ 日本大学の林真理子理事長が、アメフト部員の男子学生が覚醒剤と大麻取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、会見で謝罪した。

✅ 逮捕されたのはアメフト部の北畠成文容疑者で、7月6日に寮で覚醒剤と乾燥大麻を所持した疑い。

✅ 大学はアメフト部の無期限活動停止処分を発表し、警察の捜査に協力し、原因究明と再発防止に努めるとしている。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/745003大学の発表と事実に齟齬があり、対応の不誠実さが露呈しました。

組織風土にも問題がありそうです。

2023年8月には、大学は「違法薬物が見つかった事実はない」と発表し、事実と異なる情報公開を行いました。

この間にも、部員の逮捕が相次ぎ、事件は社会的な注目を集めることになります。

林真理子理事長は記者会見を行い、2022年7月に部員から大麻らしきものを吸ったという自己申告があったことを認めましたが、警察の捜査では物証が見つからず、厳重注意と薬物講習を実施したと説明しました。

しかし、この事実が理事長に報告されていなかったことが問題視され、犯罪の可能性があったため、報告が必要だったのではないかという意見が出ました。

また、寮の管理体制の甘さや、スポーツ特化型の環境が、問題の一因であるとの指摘もなされました。

事実と異なる発表は、信用を失う原因になりますね。透明性の確保が重要だと思います。

廃部決定と第三者委員会の報告

アメフト部廃部、大学の対応に何が問題だった?

ガバナンス不全、危機管理体制の不備など。

廃部決定と第三者委員会の報告について解説します。

✅ 日本大学は、アメフト部の反則行為に関する第三者委員会の最終報告書を公開し、職員による指示があったことを謝罪しました。

✅ 大学は、報告書の事実認定を真実として受け入れ、再発防止策の提言についても検討すると表明しました。

✅ 関東学生連盟が、日大のアメフト部のリーグ戦出場を認めるかどうかの結論が間もなく出ます。

さらに読む ⇒ベースボール・マガジン社出典/画像元: https://www.bbm-japan.com/article/detail/392第三者委員会の報告書は、組織のガバナンス不全を明確に指摘。

事件の本質が浮き彫りになりました。

2023年11月には、アメフト部の廃部方針が決定され、部員からは撤回の要望書が提出されました。

12月には部員が書類送検され、大学側の対応に対する批判が強まりました。

第三者委員会報告書では、大学側の対応の問題点を多角的に分析し、組織内のガバナンス不全、危機管理体制の不備、コンプライアンス意識の欠如など、7つの要因を指摘しました。

これらの問題が複合的に絡み合い、事件への不適切な対応を招いたと結論付けています。

事件発覚後、警察への相談までの空白期間や、情報伝達の遅れ、隠蔽体質などが、その不適切さを象徴しています。

組織全体の問題だったんですね。再発防止には抜本的な改革が必要不可欠だと思います。

教訓と今後の展望

大学改革の鍵は?内部通報とガバナンス強化が不可欠?

ガバナンス強化とコミュニケーション環境構築

事件の教訓と今後の展望について解説します。

![大学を強くする「大学経営改革」[]大学のガバナンス改革の目的と方法を問い直す──学校法人制度改革を巡る議論を踏まえて吉武博通](https://open-possibilities.com/imgs/op/239/1.webp)

✅ 文部科学省は、2020年の私立学校法改正後も、ガバナンス改革に関する附帯決議や骨太方針を受け、新たな改革案を検討。2022年には「学校法人制度改革の具体的方策について」をまとめ、法案提出に向けた準備を進めている。

✅ 改革の背景には、成長戦略と行財政改革という2つの文脈があり、大学のガバナンスが経済成長やイノベーションと結びつけられる傾向がある。

✅ 今回の改革案に対して、私学関係者からは拙速な議論や教育現場の声の反映不足への遺憾の意が表明されており、改革の実効性を高めるための議論が求められている。

さらに読む ⇒リクルート進学総研出典/画像元: https://souken.shingakunet.com/higher/2022/07/97.html内部通報の重要性やガバナンス強化が教訓として強調されました。

今後の大学の対応が注目されます。

事件の教訓として、内部通報の重要性や、組織全体のガバナンス強化の必要性が強調されました。

吉田客員教授は、チーム内での継続的なコミュニケーション環境の構築を提言し、多様な人間関係を育むことの重要性を訴えました。

安田洋祐教授は、報告すべき線引きの明確化を提言し、学生数の多さを考慮した現実的な対応の必要性を示唆しました。

大学は廃部方針を継続審議しており、今後の対応が注目されています。

今回の事件は、大学の組織としての根本的な問題点を露呈するとともに、再発防止に向けた抜本的な改革の必要性を示しています。

コミュニケーションの重要性、すごくよく分かりました。多様な意見が言える環境って大事ですね。

今回の事件は、大学のガバナンスと危機管理体制の脆弱さを浮き彫りにしました。

再発防止に向けた取り組みに期待します。

💡 大学のガバナンス不全、情報伝達の遅れ、隠蔽体質が問題点として指摘。

💡 第三者委員会報告書は、7つの要因を指摘し、組織的な問題点を明らかに。

💡 再発防止には、内部通報の強化や組織風土の改革など、抜本的な対策が必要。