中村桂子のコロナ禍論:ウイルスとの共存とは?(生命科学、社会構造、生き方)コロナ禍と生命科学:共存への道とは!!?

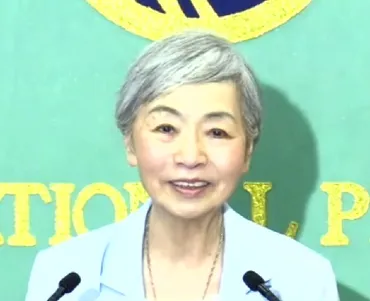

コロナ禍を生物学者の視点で読み解く!中村桂子氏が、ウイルスとの「共存」という視点から、私たちの生き方を見つめ直す。最新の科学的知見と、金融資本主義への警鐘を通して、持続可能な社会へのヒントを探る。

💡 コロナ禍における生命科学の視点:ウイルスとの共存の重要性

💡 社会構造の変革の必要性:金融資本主義と科学技術偏重からの脱却

💡 これからの生き方:多様な生き物との共存を目指す視点の重要性

さて、今回の記事では、中村桂子氏のコロナ禍に関する考察を深堀りしていきます。

生命科学の視点から、私たちがこのパンデミックから何を学び、どのように生きていくべきかを探ります。

生命科学の視点から見るコロナ禍

コロナ禍、科学の進歩でも対応困難?その教訓は?

ウイルスとの共存こそ、これからの生き方。

本章では、中村桂子氏のコロナ禍に対する生命科学的な考察をご紹介します。

✅ 新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対し、科学の進歩にもかかわらず対応の難しさを感じており、ワクチン開発の進展は評価しつつも、日本でのワクチン開発の遅れを問題視している。

✅ 生命科学は1970年代に誕生し、DNA研究の進展により「生命とは何か」を問えるようになった。アメリカと日本では生命科学の内容に違いがあり、日本ではアメリカ型の研究が主流となっている。

✅ 現代社会は「金融資本主義、科学技術―人間」の構造で進んできたが、自然破壊や人間の心身の破壊を引き起こしており、自然の一部である人間という視点に立った社会のあり方が重要であると提唱している。

さらに読む ⇒科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/explore/highlight/20210713_e01/中村氏の分析は、科学の限界と、人間中心主義からの脱却を促します。

ウイルスの複雑さを理解し、共存を目指す姿勢は、これからの社会のあり方を考える上で非常に示唆的ですね。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、21世紀における科学の進歩にも関わらず、その対応の難しさを浮き彫りにしました。

生命科学研究者である中村桂子氏は、この状況を生物学的な視点から分析し、ウイルスとの向き合い方の重要性を訴えています。

コロナ禍初期には「撲滅」という考え方が主流でしたが、ウイルスの手強さや変異株の出現を通して、「共存」という考え方へと変化しました。

中村氏は、人間を悩ませるウイルスを単純に排除するのではなく、その複雑さを理解し、多様な生き物の一つとして共存していく視点を持つことが、これからの生き方にとって重要だと提唱しています。

ウイルスとの共存という考え方は、目から鱗でした。これからは、自然の一部として自分たちの立ち位置を考えなければいけないと感じました。

ウイルスの特性と感染症への対応

ウイルスとの共存、どう考える?

単純な勝ち負けではなく、特性を理解。

次にご紹介するのは、ウイルスと感染症への対応です。

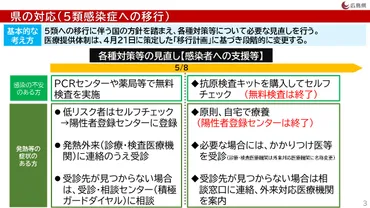

✅ 5類感染症移行後も、必要な方が入院できる医療提供体制を維持・拡大し、24時間対応の相談窓口を設置する。

✅ 感染不安がある場合は自己検査を行い、症状がある場合はかかりつけ医を受診。受診先がない場合は相談窓口が対応する。

✅ 感染対策として、手洗いや高齢者への配慮など、個々人ができる対策を継続することが重要。

さらに読む ⇒広島県出典/画像元: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/20230425.html中村氏の提言は、ウイルスを単純な敵と見なすのではなく、その特性を理解し、共存していくことの重要性を説いています。

ワクチン開発の進歩を評価しつつも、日本の現状への問題提起は、見過ごせない点ですね。

ウイルスは、コウモリも人間も増殖の場として利用し、それぞれが生き残ろうとする存在です。

そのため、単純な勝ち負けで語ることは適切ではありません。

中村氏は、集団免疫の獲得を期待しつつも、ウイルスの特性と従来の感染症との違いを説明しています。

ワクチン開発の迅速さは評価する一方で、日本のワクチン開発における課題も指摘しています。

令和5年5月8日に新型コロナウイルスが「5類感染症」に移行し、治療薬や入院の公費支援が終了した現在、改めてウイルスとの共存という視点が重要性を増しています。

著書『ウイルスは「動く遺伝子」』では、この考え方の変遷が詳しく語られています。

ウイルスと人間の関係性を、勝ち負けではなく共存として捉える視点が面白いですね。感染症対策も、もっと多角的に考える必要がありそうです。

社会構造の変革の必要性

社会構造の変革、何が問題?

金融資本主義と科学技術偏重が問題。

今回の記事では、社会構造の変革の必要性についても触れていきます。

公開日:2022/01/20

✅ コロナ禍は、これまで当たり前だったことを見つめ直す機会となり、中村桂子氏はウイルスを対立する敵としてではなく、生命進化に影響を与えてきた存在として捉えることが重要だと述べています。

✅ ウイルスは、遺伝子を運ぶ存在であり、40億年もの間生きものと共存してきた。新型コロナウイルスは、人間の自然破壊や環境問題と無関係ではないとし、ウイルスを撲滅することは不可能であると指摘しています。

✅ 人間が自然をコントロールできるという慢心があり、今後は「生きものの中の私」という視点に立ち返り、来るべきパンデミックに対処する必要があるとしています。

さらに読む ⇒婦人画報デジタル食も文化もウェルネスも。「本物」がここにある出典/画像元: https://www.fujingaho.jp/culture/interviews/a38701020/keikonakamura-20220120/中村氏の指摘は、現代社会が抱える根深い問題に光を当てています。

社会構造の変革は容易ではありませんが、持続可能な社会を築くためには避けて通れない道でしょう。

中村桂子氏は、上記の様々な問題を通じて、社会構造の変革の必要性を訴えています。

金融資本主義と科学技術偏重の社会構造が、自然環境や人間の心身に悪影響を与え、持続可能な社会を阻害していると指摘します。

新型コロナウイルス感染症への対応は、この社会構造の問題点を浮き彫りにし、より根本的な解決策を模索することを促しています。

社会構造を変えていくためには、一人ひとりが意識を変えていく必要があると感じました。アートを通して、この問題を発信していきたいです。

これからの生き方

ウイルスとの共存は、私たちの生き方に何を示唆?

多様な生き方と持続可能な社会の実現。

最終章では、これからの生き方について考察していきます。

公開日:2024/06/04

✅ 新型コロナウイルスが5類感染症に移行して1年が経過し、治療薬などの公費支援が終了するなど、コロナ禍からの脱却が進んでいる。

✅ 生命科学研究者の中村桂子氏は、これからの生き方にとってウイルスを理解することが重要だと述べている。

✅ 新型コロナウイルスとの向き合い方として、撲滅ではなく共存という考え方が重要になっている。

さらに読む ⇒婦人公論|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/12326?display=fullコロナ禍を通して、私たちは多くのことを学びました。

中村氏の提言は、ウイルスとの共存だけでなく、多様な生き方を受け入れることの重要性を示唆しています。

中村桂子氏は、ウイルスとの共存という視点を通して、これからの生き方について考察しています。

ウイルスを一方的に「バツ」として排除するのではなく、その複雑さを理解し、多様な生き物との共存を目指すことが重要です。

この視点は、新型コロナウイルス感染症だけでなく、様々な社会問題に対しても、私たちがどのように向き合い、生きていくのかという問いかけに繋がります。

中村氏の提言は、生命科学の視点から、より人間的で持続可能な社会の実現を示唆しています。

共存という考え方は、これからの社会を生きる上で、とても大切な視点になると思います。様々な問題を、多角的に見ていきたいです。

本記事では、中村桂子氏の考察を通して、コロナ禍から私たちが何を学び、どのように生きていくべきかを探求しました。

科学の進歩だけではなく、自然の一部である人間という視点を持つことの大切さを改めて感じましたね。

💡 生命科学の視点から見たコロナ禍:ウイルスとの共存の重要性

💡 社会構造の変革の必要性:人間中心主義からの脱却と自然との調和

💡 これからの生き方:多様な生き物との共存を目指し、持続可能な社会を築く