ゲリラ豪雨と台風の脅威?~メカニズムから対策まで徹底解説~ゲリラ豪雨・台風の最新情報と防災対策

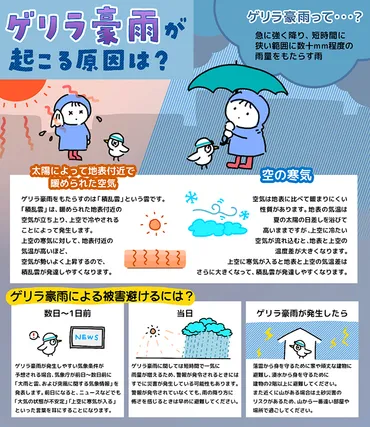

ゲリラ豪雨と台風の発生条件やメカニズムを解説。温かく湿った空気、大気不安定、上昇気流などがゲリラ豪雨を引き起こし、都市部ではヒートアイランド現象が拍車をかける。台風は、海水温と気圧の変化で発生し、広範囲の大雨や暴風をもたらす。事前の備えと、危険な兆候への迅速な対応が重要。水害リスクを理解し、日ごろから注意を。

ゲリラ豪雨への備えと対応

ゲリラ豪雨から身を守るには?事前の備えは何が重要?

天気予報確認、危険な兆候への注意、安全な場所への避難。

次に、ゲリラ豪雨への備えと対応についてです。

事前の準備、そして、いざという時の行動について、詳しく見ていきましょう。

安全を確保するための具体的な方法をご紹介します。

✅ 8月はゲリラ豪雨が発生しやすい時期であり、浸水害、土砂災害、雷、竜巻などの災害のリスクがあるため注意が必要です。

✅ 「ゲリラ豪雨」は正式な気象用語ではなく、気象庁では「局地的大雨」という言葉で注意喚起を行っています。

✅ 局地的大雨は、短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨と定義され、時には1時間に100mm以上の雨が降ることもあります。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/article/3580ゲリラ豪雨への備えとして、日頃からの天気予報の確認と、危険な兆候を見つけたら早めに安全な場所に避難することが重要とのこと。

特に川のそばにいる場合の注意点も、大変参考になりました。

ゲリラ豪雨から身を守るためには、日ごろからの備えが重要です。

事前の天気予報を確認し、大雨・洪水の警報に注意を払いましょう。

黒い雲、雷、冷たい風、大粒の雨など、危険な兆候が見られたら、早めに安全な場所に避難することが大切です。

避難の際は、河川、用水路、急斜面、地下道など、水害リスクの高い場所を避けてください。

特に、川のそばにいる場合は、上流でのゲリラ豪雨による急な増水に注意し、濁った水や流れてくるものがないか確認してください。

ダムの放流を知らせるサイレンが鳴った場合は、直ちに川から離れましょう。

また、「上空の寒気」「雷雨」「雷注意報」といった気象情報が出ている場合は、ゲリラ豪雨の発生に注意する必要があります。

ゲリラ豪雨から身を守るための具体的な行動が分かりやすく、大変助かります。天気予報をこまめにチェックしたり、危険な兆候に気づいたらすぐに行動に移せるように、意識していきたいです!

台風の発生と構造

台風はどうして発生するの?太陽熱の次に何が?

水蒸気上昇→渦→積乱雲→台風!

次に、台風の発生と構造について見ていきましょう。

台風とは何か、どのように発生し、どのような構造をしているのか、基本的な部分を解説します。

公開日:2023/09/09

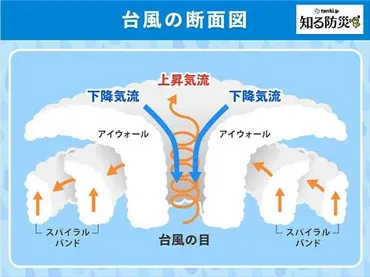

✅ 台風の目は、中心付近の雲が少ないエリアで、下降気流の影響で雲が発生しないためにできます。

✅ 台風の目は、小さくはっきりしているほど勢力が強いと判断され、発達の目安になります。

✅ 台風の目に入ると一時的に風が弱まりますが、アイウォールと呼ばれる積乱雲の壁を越えると再び強風に見舞われるため、台風が過ぎ去ったと勘違いしないように注意が必要です。

さらに読む ⇒˂Ƃ出典/画像元: https://nlab.itmedia.co.jp/cont/articles/3363487/台風の目の小ささが勢力の強さの目安になるというのは、面白いですね。

台風の構造を理解することで、より的確な対策ができるようになりますね。

台風は、熱帯・亜熱帯の海洋上で発生する熱帯低気圧のうち、最大風速が17.2m/s以上のものを指します。

発生のメカニズムは、太陽熱で暖められた海水が蒸発し、水蒸気となることから始まります。

この水蒸気が上昇し、反時計回りに渦を巻きながら上昇気流を発生させ、雲を形成します。

強い上昇気流が発生すると、さらに湿った空気が流れ込み、雲は積乱雲へと発達します。

積乱雲が発達する過程で、水蒸気が水滴に変わる際に熱が放出され、周囲の空気を暖め上昇気流を強め、気圧を下げます。

この繰り返しにより積乱雲はさらに発達し、最終的に台風(熱帯低気圧)へと成長します。

台風は巨大な空気の渦巻きであり、中心には風が弱く雲のない「眼」があり、その周りを「アイウォール」、さらに外側に「スパイラルバンド」や「アウターバンド」が取り囲んでいます。

眼が小さくはっきりしているほど、台風の勢力は強いとされています。

台風の目の構造が、まるでミステリーみたいで興味深かったです!視覚的に分かりやすい説明で、台風に対する理解が深まりました。ありがとうございます。

台風による大雨と過去の事例

台風の大雨、何が被害を大きくする?

停滞前線との合流が記録的大雨を呼ぶ。

最後に、台風による大雨と過去の事例についてご紹介します。

過去の台風による大雨の事例を通して、私たちが学ぶべき教訓は何でしょうか。

✅ 昭和51年9月7日から13日にかけて、台風17号が大分県を中心に大雨や暴風をもたらし、土砂崩れ、浸水、停電などの甚大な被害が発生。死者7人、負傷者26人、住家への被害多数、被害総額は約258億円。

✅ 台風は当初九州を直撃するかに見えたが、停滞や進路の変化を経て、最終的に長崎県に上陸。大分県では、大分市、別府市、杵築市などで被害が大きく、国鉄の運休や学校の休校など、国民生活にも影響が出た。

✅ 大分県山香町では豪雨により4人が死亡し、河川の氾濫や道路の寸断などにより大きな被害を受け、復旧には3年間を要した。復興を記念して、災害復興記念碑が建立された。

さらに読む ⇒大分県災害データアーカイブ|大分大学減災・復興デザイン教育研究センター(CERD)出典/画像元: https://archive.cerd-edison.com/typhoon/00857000/昭和51年台風第17号の事例は、大変恐ろしいですね。

停滞した前線の影響で長期間にわたって大雨が降り続けたことで、甚大な被害が発生したという事実に、改めて自然災害の恐ろしさを感じました。

台風による大雨は、強風だけでなく、広範囲にわたる長時間の降雨によってもたらされます。

台風の周囲には帯状の降雨帯が存在し、断続的な激しい雨や竜巻を引き起こすこともあります。

台風による雨の被害を増大させる要因として、停滞した前線の存在が挙げられます。

台風から流れ込む暖かく湿った空気が前線の活動を活発化させ、記録的な大雨を降らせることがあります。

過去の事例として、和歌山県に上陸した平成2年台風第19号や、九州に上陸した昭和51年台風第17号が挙げられます。

昭和51年台風第17号は、停滞していた前線の影響で九州に上陸するまでの6日間にわたり各地に大雨をもたらし、甚大な被害を引き起こしました。

これらの要素が複合的に作用することで、大規模な災害につながる可能性があることを認識し、台風の接近に備える必要があります。

過去の台風の事例を通して、大雨による被害の深刻さを改めて認識しました。日頃から、防災意識を高め、万が一に備えることが重要だと感じました。ありがとうございます。

今回の記事では、ゲリラ豪雨と台風について、そのメカニズム、被害、対策を解説しました。

日頃から天気予報に注意し、災害に備えましょう。

💡 ゲリラ豪雨は、局地的な豪雨で、大気の不安定さや都市部のヒートアイランド現象が原因で発生します。

💡 台風は、熱帯低気圧の一種で、大雨や暴風を伴い、過去には甚大な被害をもたらしました。

💡 日ごろからの天気予報の確認、安全な場所への避難、川や用水路への注意など、事前の備えが重要です。