ダウン症児の小学校入学、支援とは?学校選びや相談、親の会、JDS(日本ダウン症協会)の情報も?ダウン症児の小学校入学、支援とは!!学校選択から就労まで徹底解説

ダウン症児の小学校入学、親御さんはどう選ぶ?普通級、特別支援級、特別支援学校、副籍制度…選択肢とメリット・デメリットを徹底解説!先輩親の会や専門家への相談も大切。ユキトくんの学校選び事例から、就労支援まで役立つ情報が満載!

💡 ダウン症児の小学校入学の選択肢として、普通学級、特別支援学級、特別支援学校があり、それぞれメリットとデメリットがある。

💡 ダウン症児を持つ親のための親の会が、情報交換や共感を促し、具体的なアドバイスを提供してくれる。

💡 日本ダウン症協会(JDS)は、ダウン症のある方とその家族からの様々な相談に対応し、支援を提供している。

それでは、ダウン症児の小学校入学、学校選択、親の会、JDSの相談体制について、詳しく見ていきましょう。

早希ちゃんの小学校入学:学校選択と親の会

ダウン症児の学校選び、親の悩みを解消する秘策とは?

親の会への参加と、専門家への相談が鍵です。

小学校入学にあたって、様々な選択肢があり、早希ちゃんのケースを参考に、学校選びのポイントを整理します。

公開日:2019/07/21

✅ ダウン症の早希ちゃんは、小学校の普通学級、特別支援学級、特別支援学校を経験し、それぞれに良さがある。普通学級では健常児との交流が大きなメリットだが、授業内容が難しいというデメリットもある。

✅ 特別支援学級は軽度の障がい児向けで、授業は易しいが、早希ちゃんにはハードルが高い可能性があり、先生の専門性にも課題がある。

✅ 特別支援学校は少人数教育で、生徒の発達に合わせた課題が与えられ、早希ちゃんも活発に楽しんでいた。記事筆者は、現時点で特別支援学校が早希ちゃんに合っていると考えている。

さらに読む ⇒ダウン症児早希の誕生・療育・就学ブログ出典/画像元: https://www.down-syndrome.xyz/archives/13918早希ちゃんの学校選択を通して、それぞれの選択肢のメリット・デメリット、親の会、東京都の副籍制度について解説しました。

ダウン症児である早希ちゃんの小学校入学を通して、親御さんへの学校選択のポイントをまとめます。

選択肢としては、普通級、特別支援級、特別支援学校があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

普通級では健常児との交流が促される一方、補助員の確保が課題となる可能性があります。

特別支援級では、少人数教育や適切な教材の使用が可能ですが、普通級との交流が少ない場合もあります。

特別支援学校では、個別の指導が行われ、子供たちがのびのびと過ごせる環境が提供されます。

東京都の副籍制度を利用すれば、特別支援学校に通いながら、元の小学校の普通級との交流を図ることも可能です。

学校選択に迷った場合は、療育施設、幼稚園、福祉窓口、医療機関のカウンセラーなど、様々な場所に相談することが重要です。

ダウン症児を持つ親は、特有の悩みを抱えることが多く、身近に相談できる相手を見つけるのが難しい場合があります。

そこで、同年代の子を持つ親や、先輩親が参加する親の会が有効なサポートを提供します。

親の会は、交流会や情報交換を通じて、共感を促し、具体的なアドバイスを提供します。

日本ダウン症協会のHPや、かかりつけの病院への相談も親の会の情報を得る方法として推奨されます。

ダウン症児の学校選択は、本当に色々と考えなければいけないんですね。親の会のようなサポートがあるのは心強いです。

ユキトくんの小学校進学と特別支援学校での学び

ダウン症のユキトくん、小学校選びの決め手は何?

手厚いサポートと重複クラスの存在!

ユキトくんの小学校進学を通して、特別支援学校の詳細や学校選びのポイント、親の選択と決意について解説します。

公開日:2019/02/27

✅ ユキトくんの小学校進学を検討するにあたり、ナナさんは幼稚園の先生に相談し、特別支援学校を見学。学区外だったものの、幼稚園の先生の交渉や、顔馴染みのお母さんがいること、ユキトの発達状況などを考慮し、知的障害児向けの特別支援学校への入学を決意。

✅ 特別支援学校には様々な種類があり、肢体不自由、知的障害、視覚障害、聴覚障害など、子どもの症状によって通える学校が異なる。また、学区制があり、通学距離が長くなる場合もある。

✅ 特別支援学校では、学習だけでなく、生活動作や就労に向けたプログラムなど、子ども一人ひとりに合わせた指導が行われる。就学に迷った場合は、幼稚園、療育施設、福祉窓口などに相談することが推奨される。

さらに読む ⇒家電出典/画像元: https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/lifestyle/1162600.htmlユキトくんの小学校進学の事例から、特別支援学校の選択肢と、学校選びにおける親の決断について解説しました。

4歳になるダウン症の息子ユキトくんの小学校進学について、ナナさんが様々な選択肢を検討しました。

ユキトくんの発達状況と地域の受け入れ体制が重要な要素となります。

ナナさんは、まず幼稚園の担任の先生に相談し、肢体不自由児向けの特別支援学校は合わないとアドバイスを受け、学区外の特別支援学校への入学が難しい状況でした。

その後、自宅から車で1時間の距離にある別の特別支援学校を見学し、その手厚いサポート体制と重複クラスの存在を確認しました。

見学を通じてユキトくんは重複クラスになりそうだと考え、入学を決意します。

特別支援学校では、学習だけでなく、生活動作のプログラムや就労支援など、個別の指導を受けられます。

学区制のため通学に負担がかかる場合もあるため、学校選びは慎重に行う必要があります。

特別支援学校の選択は、子供の発達状況と家庭環境を総合的に見て判断する必要があるんですね。とても参考になります。

ダウン症児の成長と支援:学齢期から就労、そして大人に

ダウン症のある人への包括的支援、具体的に何がある?

教育、就労支援、相談、保険商品など多岐に渡る。

ダウン症児の成長と支援について、学齢期から就労、大人になってからのサポートについて、詳しく見ていきましょう。

✅ 「こどもリハビリかめきち」は、小児専門の理学療法士として、SNSを通じて親御さんからの相談にリアルタイムに対応しています。

✅ 小児専門病院、訪問リハビリ、療育施設での豊富な経験を持ち、親の心に寄り添うことを重視した活動を行っています。

✅ リハビリの時間以外にも相談したいという親御さんのニーズに応え、子どもの成長をサポートすることを目指しています。

さらに読む ⇒子どもたちの現在と未来のために出典/画像元: https://comugico.info/introduce/event0721/リハビリ専門家によるSNSでの相談や、学齢期から就労、成人後の支援まで、ダウン症児の成長を支える情報が豊富ですね。

ダウン症のある人々の学齢期から就労、そして成人後の生活までを支援する情報が提供されています。

7歳から18歳までの学齢期には、地域にある学校で学習や社会性を育み、高校では就労に向けた準備を行います。

公益財団法人日本ダウン症協会(JDS)は、ダウン症児へのトータルケアを目的とした研究会や、乳幼児の子育てに関するオンライン勉強会を開催しています。

JDSは就学に関するアンケート調査を実施し、その結果を会報や記述集として公開しています。

JDSは、子育て、療育、就学などに関する相談を受け付けており、地域の相談員や専門家への紹介も行っています。

また、地域にある親の会への相談も推奨しており、全国の支部や準支部、その他の親の会に関する情報も提供しています。

さらに、障害のある方とその家族を支援するための保険商品も紹介されています。

ダウン症の方の成長を長期的に支えるための様々な支援があることが分かりました。将来に希望が持てますね。

日本ダウン症協会(JDS)の相談体制と提供サービス

ダウン症に関する悩み、どこに相談できる?

JDSの電話相談が可能です。

JDS(日本ダウン症協会)が提供する相談体制とサービスについて、具体的に解説します。

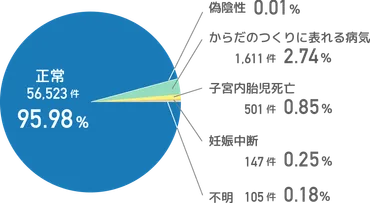

✅ NIPTコンソーシアムによる10万人以上の妊婦を対象とした追跡調査の結果、NIPTの陽性率は全体で約1.8%であり、ダウン症の的中率は97.3%であった。

✅ 検査を受けた理由として最も多かったのは高年齢妊娠で、超音波検査で異常を指摘された場合は陽性率が特に高かった。

✅ NIPTは偽陽性も存在するため、陽性が出た場合は羊水検査などの確定的検査が必要であり、ダウン症以外の染色体異常では陽性的中率が低下する。

さらに読む ⇒一緒に考えよう、お腹の赤ちゃんの検査|出生前検査認証制度等運営委員会出典/画像元: https://jams-prenatal.jp/testing/nipt/follow-up-survey/JDSの相談体制とサービスについて、相談内容やNIPTに関する相談など、具体的な情報がまとめられていました。

JDS(日本ダウン症協会)は、ダウン症のある方やその家族からの様々な相談に対応しています。

経験豊富な相談員が丁寧に対応し、相談内容は秘密厳守です。

電話や面談(要予約)での相談が可能で、必要に応じて、医療や福祉の専門家を紹介することもできます。

相談件数としては、出生後間もない時期の育児に関する相談や地域の支援体制、病院情報に関する相談が多いようです。

近年は、出生前検査に関する相談も増え、NIPTなどの検査受検についても医療関係者や相談員への橋渡しを行っています。

また、ダウン症のある方が高齢になり、健康面や施設・病院に関する相談も増加傾向にあります。

相談員の質の向上と情報交換のため、年1回の研修会を実施しています。

「青い船」というダウン症と難聴を併せ持つお子さんの親のグループとも連携し、情報交換の場を提供しています。

相談は、平日の10時から15時まで、専用電話で受け付けています。

メールでの相談は受け付けていません。

JDSのような相談窓口があるのは、とても心強いですね。何かあった時に、頼れる場所があるのは安心です。

この記事を通して、ダウン症児の学校選びから成長に合わせた支援の重要性を改めて認識しました。

相談できる場所があるのは心強いですね。

💡 ダウン症児の小学校入学には、普通学級、特別支援学級、特別支援学校といった複数の選択肢がある。

💡 親の会や日本ダウン症協会(JDS)などの支援団体が、情報提供や相談、支援を行っている。

💡 ダウン症児の成長と発達をサポートするために、学齢期から就労、成人後まで様々な支援体制が整っている。