早期療育の重要性とは?自閉スペクトラム症(ASD)と女の子への支援を解説?早期療育は、発達の土台!YRCの取り組みとは!?

発達障害児の早期療育の重要性を解説。臨界期までの支援がカギ!横浜市総合リハビリテーションセンターの取り組みや、ASDの女の子の特徴、診断の遅れの原因、効果的な支援策を紹介。長期的な視点で、療育後の社会参加までを見据えた包括的な情報。

💡 自閉スペクトラム症(ASD)の早期発見と療育は、その後の社会適応に大きく影響します。

💡 横浜市総合リハビリテーションセンター(YRC)は、早期療育のパイオニアとして貢献しています。

💡 ASDの女の子は診断が遅れる傾向があり、特有の支援と長期的な視点が必要です。

脳の発達と早期療育の重要性について、さまざまな角度から掘り下げていきましょう。

脳の発達と臨界期:早期療育の重要性

脳の臨界期、いつ?早期療育が大事な理由は?

10歳頃まで!早期療育で将来が変わるから

この章では、脳の発達と臨界期、そして早期療育の重要性について解説します。

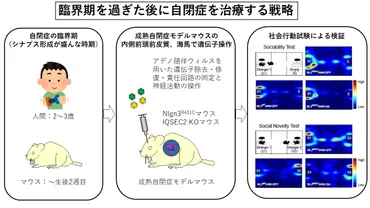

✅ 自閉症などの神経発達障害は臨界期後に治療が困難と考えられてきたが、本研究では遺伝子操作により社会行動の異常を改善する可能性を探る。

✅ シナプス分子を標的とした遺伝子改変自閉症モデルマウスを用いて、セロトニン作動性ニューロン、大脳内側前頭前皮質の機能、腹側海馬歯状回におけるニューロン新生に着目する。

✅ これらの研究を通じて、自閉症治療の新たな道を開き、革新的な治療法の開発に貢献することを目指す。

さらに読む ⇒文部科学省科学研究費補助金学術変革領域研究脳の若返りによる生涯可塑性誘導ーー臨界期機構の解明と操作(臨界期生物学)領域代表:狩野方伸出典/画像元: http://iplasticity.umin.jp/research/koubo2023/tabuchi.html遺伝子操作による研究は、自閉症治療の新たな可能性を示唆していますね。

革新的な治療法の開発に期待したいです。

人間の脳は新生児から急速に発達し、特に幼児期は高い可塑性を示します。

この発達過程において、5歳頃にニューラルネットワークが完成し、その後、神経の剪定とミエリンによる絶縁が進むことで、可塑性が低下し脳の機能が固定化されます。

この時期は『臨界期』と呼ばれ、特に10歳頃までに言語的・非言語的コミュニケーションの基盤が形成されます。

この脳の発達と『臨界期』を踏まえ、発達障害の早期発見と療育は重要であり、特に臨界期までの療育が、その後の環境適応や学習能力、対人関係に大きな影響を与えます。

早期療育の重要性は、僕自身も強く感じます。脳の発達と臨界期について、もっと深く学びたいです。

YRCにおける早期療育の取り組み

YRCの早期療育、何が違う?発達障害児の未来をどう支える?

早期発見~継続支援、長期的な視点が特徴。

この章では、YRC(横浜市総合リハビリテーションセンター)における早期療育の取り組みについてご紹介します。

公開日:2023/06/20

✅ 早期療育は、発達の土台を築き、二次障害を予防し、子どもとの適切な関わり方を保護者が学ぶために重要である。

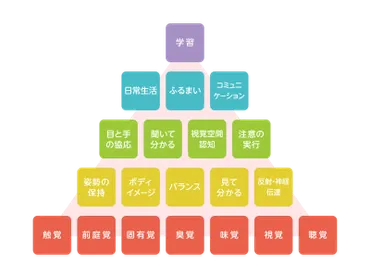

✅ 早期療育は、神経発達が著しい幼少期に五感の発達を促し、コミュニケーションや学習などの上位の発達をスムーズにする。

✅ 早期療育は、子どもの自己肯定感を育み、保護者が子どもとの適切な関わり方を習得する機会を提供する。

さらに読む ⇒自閉症・発達障害の療育なら【四谷学院】出典/画像元: https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/blogs/soukiryouiku/YRCのような早期療育システムは、発達障害を持つ子どもたちとその家族にとって、非常に心強い存在ですね。

横浜市総合リハビリテーションセンター(YRC)は、発達障害児に対する早期療育のパイオニアです。

YRCは発達障害者支援法成立以前から早期療育システムを構築し、知的障害だけでなく、高機能自閉症やアスペルガー症候群を含む自閉症スペクトラム障害(ASD)の子どもたちも対象としてきました。

早期療育の効果は、療育中のスキルの獲得だけでなく、就学後の社会参加まで見届ける必要があります。

YRCの早期療育システムは、早期発見から早期療育への円滑な移行を促すインターフェイス、多様なサービス提供、学齢期以降の継続支援を基本原理としています。

具体的には、乳幼児健診、療育相談、オリエンテーション・プログラム、児童発達支援施設での療育、保育所・幼稚園への訪問支援、親向けの学習会などです。

就学後も学校教育との連携を図り、必要に応じて診療所での支援を継続します。

YRCは長期的な視点から、外的要因(教育支援、就労支援の利用)の重要性も重視しています。

YRCの取り組みは、素晴らしいですね。早期療育が、子供たちの将来に大きな影響を与えることがよくわかりました。

ASD女性の特徴と抱える課題

ASD女性、見えない苦労とは?隠された特徴と注意点

対人関係の困難、高い観察力、二次障害など。

この章では、ASD(自閉スペクトラム症)を持つ女性の特徴と、彼女たちが抱える課題について焦点を当てます。

✅ ASD(自閉スペクトラム症)は、コミュニケーションや特定の事柄へのこだわり、感覚過敏・鈍麻などの特性があり、これらの特性が日常生活での困りごとにつながることがある。

✅ 感覚過敏・鈍麻は、五感に対する刺激の感じ方に偏りがある状態で、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などに症状が現れ、衣服や環境調整などの対策が必要となる場合がある。

✅ ASDの診断は専門医による問診と検査で行われ、大人になってから気づく場合もある。困りごとがある場合は、専門機関への相談やセルフチェックも有効である。

さらに読む ⇒生きづらさを、生きやすさに 大人の発達障害ナビ武田薬品工業出典/画像元: https://www.otona-hattatsu-navi.jp/know/asd2/ASDの女性は、社会への適応のために多くの努力をしているのですね。

その内面的な負担は想像以上かもしれません。

ASDは、大人の女性にも見られる先天的な発達障害であり、男性よりも気付きにくい傾向があります。

女性は社会への適応のために努力するため、症状が隠蔽されやすい一方、疲労やストレスが蓄積しやすいです。

ASDを持つ女性の特徴として、対人関係での困難が目立ちにくいものの、他人の観察能力が高く、こだわりが人や動物に向かいやすいことが挙げられます。

また、二次障害や併存症を抱えやすい傾向があります。

表面的な行動は観察と模倣によるものが多いものの、内面的な負担は大きいです。

こだわりの対象が人や動物である場合、過度な執着が問題を引き起こす可能性もあります。

診断基準を満たす場合、自立支援医療制度や障害者総合支援法などの支援が利用できます。

ASDの診断や支援については、専門医への相談が推奨されています。

ASDの特性が、クリエイティブな活動に影響を与える可能性も興味深いです。表現方法にもつながりそうですね。

自閉症の女の子における診断の遅れとその要因

なぜ自閉症の女の子は診断が遅れがちなの?

性別バイアスと社会への適応戦略が影響しています。

この章では、自閉症の女の子における診断の遅れとその要因について解説します。

✅ 自閉症の女児は、男児に比べて平均1.5年遅れて診断される傾向があることが研究で示されました。

✅ 自閉症の人は、他の神経発達障害、精神障害、神経学的状態、身体的疾患を併発していることが多いことが明らかになりました。

✅ 早期診断と療育の重要性が強調され、自閉症の女の子への認識改善と、個々のニーズに合わせた療育方法の改良が必要であると提言されています。

さらに読む ⇒たーとるうぃず|日本最大級の発達障害ニュースサイトと相談、発達障害グッズと障害者ハンドメイドの販売出典/画像元: https://www.turtlewiz.jp/archives/25336女の子の自閉症は、診断が遅れる傾向があるとのこと。

性別バイアスや社会的な適応が影響しているのですね。

自閉症の診断が女の子で遅れる背景には、性別バイアス、臨床研究の偏り、女の子特有の社会的な適応戦略が存在します。

診断基準やテストが男子中心に開発されてきたため、多くの医師は女の子の自閉症の特徴を十分に理解しておらず、それが診断の遅れにつながっています。

女の子は、社会的なつながりを強く求める傾向があり、他者の模倣やマスキング(自閉症の特性を隠そうとする行動)を通じて社会に適応しようとします。

このマスキングは、精神的な消耗や自己理解の阻害、健康問題を引き起こす可能性があります。

自閉症の女の子は、反復的な行動や特別な興味を示すことがありますが、その現れ方は男子と異なる場合があります。

例えば、目立たない反復的な動きや、社会的に受け入れられやすい興味を持つ傾向があります。

マスキングという言葉、初めて知りました。女の子たちの抱える困難を理解し、寄り添うことが大切ですね。

自閉症の女の子への効果的な支援と長期的な視点

自閉症の女の子を支えるには?早期発見、何が重要?

安定した環境、感情理解のサポート!

この章では、自閉症の女の子への効果的な支援と長期的な視点についてご紹介します。

公開日:2024/09/10

✅ 自閉スペクトラム症は、コミュニケーションの困難さや特定の物事への強いこだわりなどの特性があり、日本では5歳児の約3.2%が診断されている。

✅ 妊娠中の免疫システムの異常が発症に関係している可能性が指摘されており、早期発見に向けて臍帯血中の特定の脂肪酸を測定する研究が進められている。

✅ 早期の療育が効果的であり、周囲の理解も重要。乳幼児健診や行動の違和感に気づいたら、ためらわずに小児科を受診することが推奨されている。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/756741?display=full早期発見と安定した環境、そして感情理解のサポートが重要ですね。

長期的な視点からの支援も大切です。

自閉症の女の子への支援としては、早期発見、安定した環境の提供、感情理解のサポートが重要です。

早期発見のためには、親、教育者、臨床医が自閉症の兆候を理解し、女の子特有の行動パターンに注意を払う必要があります。

安定した環境は、不安を軽減し、安心感を提供します。

また、感情の認識・表現能力を育むためのサポートも不可欠です。

自閉症の女の子が自己肯定感を持ち、社会生活を送ることができるよう、多角的な支援体制の構築が求められます。

早期療育終了後のASDの人たちの15年後の状況についても、長期的な視点から検討する必要があります。

重症度によって療育の考え方は異なり、重度の場合はリハビリテーション的な位置づけとなり、早期からの療育によって脳機能の回復と症状の軽症化を目指します。

軽度発達障害の場合も、早期療育が望ましいとされています。

長期的な視点から療育を考えることが重要ですね。子供たちの成長を支えるために、多角的な支援が必要だと感じました。

本日の記事では、自閉スペクトラム症(ASD)と早期療育、そして女の子への支援について学びました。

💡 早期療育は、発達障害のある子どもの成長をサポートする上で非常に重要です。

💡 ASDの女の子は、診断が遅れる傾向があるため、早期発見と適切な支援が不可欠です。

💡 長期的な視点から、継続的な支援体制を構築することが求められます。