学級崩壊から特別支援教育へ!著者の教育実践と研究の軌跡とは?特別支援教育を基盤とした教育実践と研究

学級崩壊を経験した小学校教員が、特別支援教育を基盤に学校・学級経営、授業づくり、子ども理解の研究へ。著書や大学での指導を通して、次世代の教育を担う人材育成に情熱を注ぐ教育者の軌跡。学び続ける力の大切さを伝えます。

💡 著者の小学校教員時代の学級崩壊経験と、特別支援教育への関心の高まり。

💡 特別支援教育を基盤とした学校・学級経営、授業づくり、子ども理解の研究。

💡 教育現場での実践と大学での教育を通して、次世代の教育を担う人材育成に尽力。

それでは、著者の生い立ちから教育への想い、そして現在の活動について、詳しく見ていきましょう。

学級崩壊からの出発

学級崩壊がきっかけ?著者が特別支援教育に注力した理由は?

小学校教員の経験と、特別支援教育の重要性からです。

教員不足の深刻さや、教員増員の大切さを訴える声が現場から上がっています。

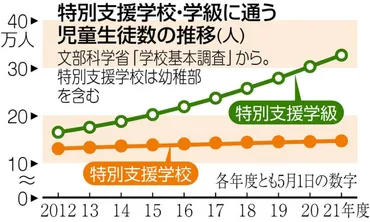

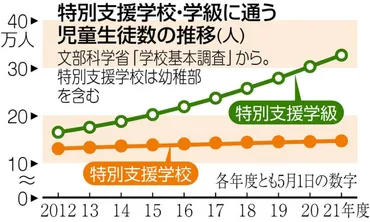

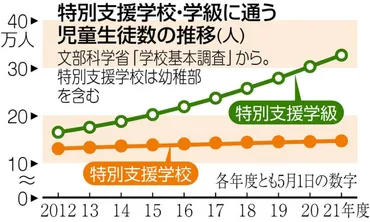

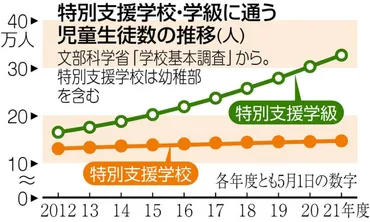

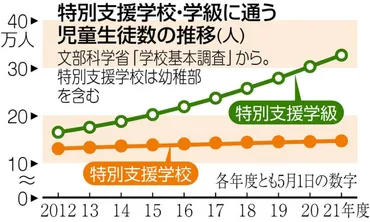

✅ 文部科学省は、特別支援教育を受ける児童生徒の増加に対応するため、教員の専門性向上を目的とした複数年経験や人事交流を求める報告書をまとめた。

✅ しかし、現場からは教員不足が深刻であり、人事配置だけでは解決しないという声が上がっており、教員増員が大前提であるという意見が強い。

✅ 東京都など一部では、既に教員交流の人事が行われているものの、現場からは、教員増員などの配慮がないと、新任教員の受け入れ体制が整わず、専門性が身につかないという懸念も示されている。

さらに読む ⇒東京すくすく子育て世代がつながる―東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/work/55171/教員不足の深刻さ、新任教員の育成の難しさについて、現場の声が反映されていますね。

教育学部教育福祉学科の教員である著者は、小学校教員時代に学級崩壊を経験し、特別支援教育の重要性を痛感しました。

この経験が、後の研究活動の大きな原動力となります。

学級崩壊の経験から、特別支援教育の重要性に気づかれたというのは、とても印象的です。その経験が研究活動の原動力になっている点も素晴らしいですね。

特別支援教育を基盤とした研究

学級崩壊を救った!特別支援教育ベースの学校経営とは?

学校・学級経営と授業づくりを改善します。

芦屋特別支援学校の教育理念や、具体的な取り組みについて解説します。

✅ 芦屋特別支援学校は、自立と社会参加を目指し、芦屋市南部の人工島「潮芦屋」に位置しています。

✅ 学校には、芦屋総合公園などの学習環境が整備されており、在宅訪問や砂子訪問学級も実施しています。

✅ 「あかるく、やさしく、たくましく」を校訓とし、安全な環境、生きる力を育む指導、地域との連携を重視しています。

さらに読む ⇒芦屋特別支援学校ホームページ出典/画像元: https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/ashiya-sn/NC3/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%A1%88%E5%86%85/page_20210820000652安全な環境と生きる力を育む指導を重視する姿勢が素晴らしいですね。

地域との連携も重要だと感じます。

学級崩壊の経験から、著者は特別支援教育の知見を活かした学校経営、学級経営、授業づくり、そして子ども理解を深める研究を開始しました。

その研究テーマは、特別支援教育を基盤とした学校・学級経営と授業づくりです。

著書には、『神戸市発!特別な配慮の必要な子どもへの具体的指導内容と支援策』などがあります。

学級崩壊のご経験から、これほどまでに特別支援教育に尽力されているということに、深く感銘を受けました。素晴らしいです。

教育現場での実践と大学での教育

学生を「良き先生」にするために、著者がしていることは?

特別支援教育の知見を活かした授業とサポート。

特別支援教育における、子供たちへの具体的な支援アイデアを紹介します。

✅ 特別支援教育において、様々な特性を持つ子供たちへの理解と適切な指導・支援が重要であり、担任を中心とした多くの職員との連携が不可欠である。

✅ 子供たちの「困った」状況(学習、人間関係、自己表現、当番活動など)に対し、具体的な支援アイデア(気持ちを切り替える空間の提供、表現モデルの提示、成功体験の積み重ねなど)を実践する。

✅ 支援の記録を詳細に残し、次回の支援に活かすこと、子供たちの心情に寄り添い、粘り強く支援を継続することが担任の役割である。

さらに読む ⇒みんなの教育技術小学校教員のための教育情報メディア小学館出典/画像元: https://kyoiku.sho.jp/150706/子供たちの状況に寄り添い、粘り強く支援を継続する担任の役割は、とても重要ですね。

著者は、小学校経営論、生徒指導論、仕事とキャリア形成など、特別支援教育の知見を活かした学校経営、学級経営、生徒指導に関する科目を担当しています。

大学の教員として、学生たちが「良き先生」になるためのサポートを惜しみません。

子供たちの『困った』状況に対する具体的な支援アイデアが、とても役に立ちそうです。私も、クリエイティブな活動を通して、子供たちを支援できるようになりたいです。

未来を担う若者たちへ

学び続ける力こそ、未来を切り開く鍵?

まさにその通り!未来への羅針盤です。

未来を担う若者たちのために、教師の養成、採用、研修の在り方について解説します。

✅ 2022年12月の中央教育審議会答申では、Society5.0時代やGIGAスクール構想に対応するため、教師の養成・採用・研修等の在り方について、新たな学びの姿の実現、多様な専門性を持つ教職員集団の形成、教職志望者の多様性への対応が示されました。

✅ 答申では、教師の資質能力を再定義し、理論と実践の往還を重視した学びを推奨。教育実習の早期化や、ICTや情報・教育データの利活用能力の重視、多様な専門性を持つ教師の養成などが具体的に提案されています。

✅ 教員免許更新制の見直しや教員採用選考の多様化も提案されており、教員資格認定試験への高校「情報」の追加、特別免許状の活用促進などが盛り込まれ、教師の安定的な確保と働きがいの向上を目指しています。

さらに読む ⇒文部科学省出典/画像元: https://mext-gov.note.jp/n/n174eeae0f74b教師の資質能力の再定義や、ICT活用の重要性など、未来の教育を見据えた内容ですね。

高校生へのメッセージとして、「学び続ける力」を持つことの重要性を伝えています。

著者は、教育現場での経験と研究を通して、次世代の教育を担う人材育成に尽力しています。

学び続けることの重要性、とても心に響きました。私も常に学び続け、成長していきたいです。

著者の教育に対する熱意と、未来の教育を担う人材育成への想いが伝わる、素晴らしい記事でした。

💡 特別支援教育の重要性と、著者の実践・研究の軌跡を理解する。

💡 教育現場での実践と大学での教育を通して、次世代の教育を担う人材育成の重要性を理解する。

💡 学び続ける力の重要性と、未来の教育への展望を知る。