大学業界の現状と未来予測?少子化、定員割れ、生き残り戦略を徹底解説!大学業界の危機!少子化と定員割れの現状、大学の生き残り戦略、そして職員のキャリア

少子化で大学業界は淘汰の時代へ。定員割れ、経営悪化、職員のキャリア不安…生き残りをかけた大学の対策と、採用面接対策を徹底解説!大学職員を目指すすべての人へ贈る、業界のリアルと未来を見据えた必読書。

💡 少子化と大学進学率の頭打ちにより、多くの大学が定員割れや経営難に陥っている。

💡 大学は、都心回帰、実学系学部の新設、企業ニーズに対応した学科設置など対策を講じている。

💡 大学職員の採用、キャリアに関する情報と、大学職員の実態と課題についても触れる。

それでは、まず大学業界を取り巻く現状、少子化と大学の危機について詳しく見ていきましょう。

少子化と大学業界の危機

少子化で大学はどうなる?2035年問題って何?

志願者減で大学淘汰の危機!

少子化による大学生減少は、大学経営に大きな影響を与えています。

2018年問題が深刻化し、大学は生き残りをかけて対策を講じています。

公開日:2020/05/30

✅ 少子化と大学進学率の頭打ちにより、大学生数の減少が見込まれ、多くの大学が定員割れや経営難に陥る「2018年問題」が深刻化している。

✅ 1990年代の大学設置基準緩和による大学数の増加と18歳人口の減少が、大学間の競争激化を招き、廃校や閉校に追い込まれる大学も出始めている。

✅ 大学は生き残りをかけ、都心回帰、実学系学部の新設、企業ニーズに対応した学科の設置など様々な対策を講じている。

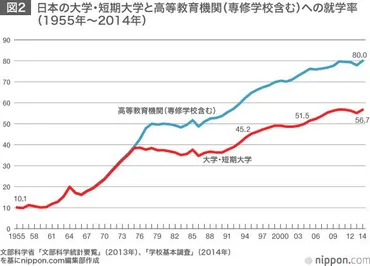

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/features/h00095/少子化による18歳人口の減少は、大学業界にとって非常に深刻な問題です。

高等教育無償化政策による進学者増が見込まれるものの、厳しい状況が続くと予想されます。

少子化の波は大学業界に大きな影響を与えています。

2019年の出生数減少は、2035年から2038年の4年間で15万人規模の18歳人口減少に繋がり、大学の志願者減少という形で顕著に現れると予想されています。

これは2018年問題を超える深刻さです。

高等教育無償化政策による進学者増が見込まれるものの、少子化の加速により、大学業界は淘汰の波にさらされる可能性が高いです。

少子化の影響は、大学だけでなく、私たち若者の将来にも影響を与える可能性がありますね。大学の取り組みを注視し、自分自身のキャリア形成にも役立てたいと思います。

定員割れと大学の経営状況

大学定員割れ、どうなる?私立大の未来は?

私立大を中心に経営再編が進む。

定員割れは、大学の経営状況を悪化させ、教育の質にも影響を及ぼす可能性があります。

留学生の受け入れ増加も、課題の一つと言えるでしょう。

公開日:2024/12/02

✅ 少子化と大学全入時代により、多くの大学が定員割れや学生の質の低下という危機に直面しており、特に私立大学の約6割が定員割れしている。

✅ 大学教員によると、学生確保のため留学生を多く受け入れる大学が増え、「国際化」の名の下に日本語能力が低い学生も受け入れざるを得ない状況になっている。

✅ 学生の質も低下しており、教員への敬意の欠如やコミュニケーション能力の不足が目立ち、就職活動への影響も懸念されている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://c-society.net/news/2749.html少子化と定員割れは、大学の経営を圧迫し、淘汰の波を加速させています。

文部科学省の対応策も講じられていますが、大学間の競争は激化していくでしょう。

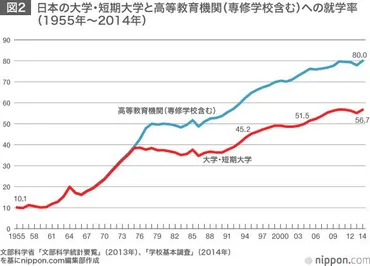

18歳人口の減少は、大学の定員割れを加速させます。

文部科学省の推計では、外国人留学生比率を現状のままでは2050年には入学定員が20%余剰となり、G7平均でも15%程度の余剰が見込まれています。

特に私立大学の定員割れは深刻で、過半数の大学が既に定員割れを起こしています。

文部科学省は、この状況に対応するため、定員超過に対する補助金交付基準を厳格化し、経営基盤の脆弱な大学に再編圧力をかけています。

具体的には、私学助成の不交付基準が強化され、収容定員超過率に一本化されたことで、定員超過へのペナルティが重くなっています。

大学が定員割れを起こすと、教育の質が低下する可能性もあるのですね。少子化の現状を踏まえ、多様な学生に対応できる教育体制の構築が重要だと思います。

大学の生き残り戦略

大学生き残り戦略、どんな対策が進んでる?

定員増、連携、社会人教育など多角的な対策。

大学は、生き残りをかけて様々な戦略を打ち出しています。

AI教育プログラムの導入や、企業との連携強化など、多角的な取り組みが見られます。

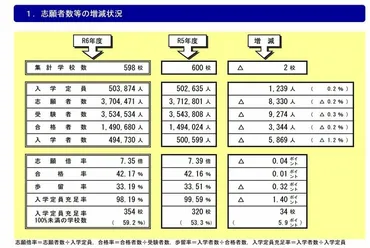

✅ 文部科学省が67校の教育プログラムを認定し、年間50万人が初級レベルのAI・データサイエンスを学ぶ見込みです。

✅ 記事は、Ledge.aiが提供するクリップ機能やメールマガジンなどのサービスを紹介しています。

✅ Ledge.ai編集部が、最新のAI関連技術、テクノロジー、AIのビジネス活用事例などの情報を発信しています。

さらに読む ⇒トレンドの鉱脈出典/画像元: https://ledge.ai/articles/mext-aidatascienceliteracy2021-2nd大学は、社会のニーズに合わせて変化を迫られています。

AI技術の活用や、企業の教育訓練機能の代行など、新たな役割が求められています。

大学は生き残りをかけて、様々な対策を講じています。

学生を集められる大学は定員増を検討していますが、東京都では2028年まで定員抑制策が継続されるため、東京以外のキャンパスで増員する動きも見られます。

文部科学省は、大学間連携・統合による経営基盤強化、経営指導、セーフティネットの確保を推進。

社会人や留学生の増加による需要喚起、企業が担っていた教育訓練機能を大学が担うことで即戦力を育てるなど、多角的な対策を打ち出しています。

企業の教育訓練費の減少も背景にあり、大学への期待は高まっています。

また、AI技術の進歩があったとしても、人対人の教育に価値を見出す層は一定数存在し、教育費の総額は減少するどころか増加傾向にある可能性も示唆されています。

AIやデータサイエンスの教育プログラムは、これからの時代を生き抜く上で重要ですね。クリエイティブな活動と並行して、積極的に学んでいきたいと思います。

大学職員の採用とキャリア

大学職員面接、何が出題される?万全の対策とは?

自己PR、志望動機、経験など幅広い対策が重要!

大学職員の採用は、大学の組織運営に不可欠です。

採用面接対策を通じて、大学職員としてのキャリアを築くための準備が重要になります。

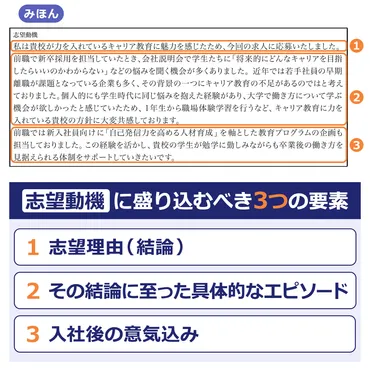

✅ 大学職員の志望動機を作成する際には、志望理由(結論)、その結論に至った具体的なエピソード、入社後の意気込みの3つの要素を盛り込む必要がある。

✅ 志望理由では、大学の教育理念や求める人物像を調べ、その大学に魅力を感じた点や自身の適性を説明する。

✅ 新卒の場合は、学生時代の経験を基に、大学職員の業務でどのように活かせるか、意気込みを伝えて志望度をアピールする。

さらに読む ⇒転職サイトなら【転職×天職】出典/画像元: https://ten-navi.com/hacks/article-715-58093大学職員を目指す人にとって、採用面接対策は非常に重要です。

面接で問われる質問への対策はもちろんのこと、大学業界の現状を理解しておくことも大切ですね。

このような状況下で、大学職員への就職・転職を考える人々にとって、採用面接対策は非常に重要です。

大学職員を目指す新卒者は、リストラの可能性も考慮する必要がある一方、日本型雇用の終焉や、高等教育へのニーズが完全にはなくならないこと、淘汰を生き残った大学が授業料の値上げを行うことなどから、希望がないわけではありません。

採用面接では、「必ず出される質問」と「よく出される質問」を把握し、自己PR、志望動機、過去の経験、大学業界への志望理由、大学でやりたい仕事、質問への対応、長所・短所、他大学の受験状況、大学の課題、大学職員の仕事に対する考え、気になるニュース、失敗経験とそのリカバリー、仕事で重視するポイント、将来のビジョン、配属希望が通らなかった場合の対応、調整業務における重要事項など、多岐にわたる質問への対策が重要です。

面接で好印象を与えるための注意点や、採用されやすい人の特徴も理解しておく必要があります。

大学職員の採用面接では、自己PRや志望動機だけでなく、大学業界の課題に対する理解も問われるのですね。しっかり準備して、良い結果を出せるように頑張ります!

大学職員の実態と課題

大学職員の仕事、どんな問題があるの?

将来不安、キャリアの悩み、教員との関係など。

大学職員の仕事の実態を理解するためには、書籍も参考になります。

大学職員のリアルな姿や、抱えている問題について深く知ることができます。

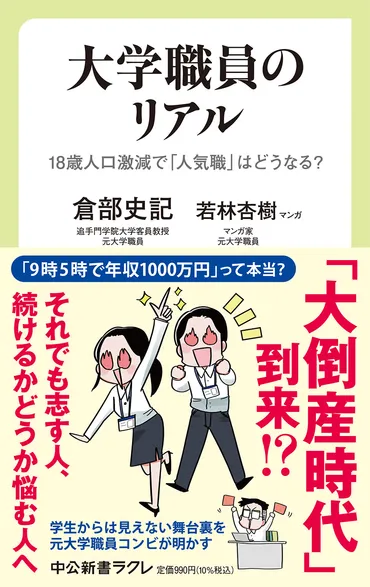

✅ 本書は、私立大学の元職員である著者らが、大学職員のリアルな実態を、組織の内情、キャリアの悩み、教員との関係性などを通して解説しています。

✅ 18歳人口の減少という業界の将来不安や、大学職員が抱えがちな問題点、そして高度専門職としてのやりがいや熱い思いも提示しています。

✅ 大学職員を目指す人、現職で悩みを持つ人、辞めようか迷っている人のための必読書として、2023年7月7日に新書判で刊行されました。

さらに読む ⇒中央公論新社出典/画像元: https://www.chuko.co.jp/laclef/2023/07/150798.html大学職員の仕事は、多岐にわたる業務があり、やりがいも大きい一方で、様々な課題も抱えています。

書籍を通して、その実態を理解することが大切です。

大学職員の仕事の実態を理解するためには、専門書も参考になります。

大学職員の舞台裏を、学生や外部からは見えにくい視点から解説する書籍も登場しています。

本書は、大学職員を取り巻く様々な問題に及び、18歳人口の減少という業界の将来不安、職員が抱えるキャリアの悩み、教員との複雑な関係性などを具体的に提示しています。

高度専門職としての側面や熱い想いも伝えつつ、大学職員を目指す人、現職で悩みを持つ人、そして退職を考えている人々に向けた必読書として位置づけられています。

大学職員の方々の抱える悩みや、やりがいを知ることで、大学という組織についてより深く理解できますね。様々な視点から大学職員という仕事について考えてみたいです。

本記事では、大学業界の現状と課題、そして未来について幅広くご紹介しました。

変化の激しい時代ですが、大学も私たちも、未来に向かって歩んでいくことが重要ですね。

💡 少子化と定員割れによって、大学業界は厳しい状況に直面している。

💡 大学は、生き残りをかけて様々な改革や戦略を打ち出している。

💡 大学職員の採用とキャリア、そしてその実態と課題についても理解を深める必要がある。