曽野綾子の思想:人間観・教育観・死生観を読み解く(作家・曽野綾子、幸福論、教育)曽野綾子の人生哲学:幸福に生きるための教え

作家・曽野綾子の人間観と教育論。人間は性悪説に基づき、自己認識と逆境からの自立が重要と説く。死生観を教育に取り入れ、日本人の幼児化を批判。国際貢献の一方で、移民問題での物議を醸す。92歳、死を前にして人間の真価を問い続ける。

💡 曽野綾子の人間観は、性悪説に基づき、人間の内面の弱さと向き合うことの重要性を説いています。

💡 曽野綾子の教育観は、逆境を乗り越える力と自立した思考力を養うことを重視しています。

💡 曽野綾子の死生観は、死を人生の一部として捉え、その向き合い方が重要であると説いています。

曽野綾子氏の多岐にわたる活動と、その根底にある思想について掘り下げていきましょう。

作家・曽野綾子の視点:人間観と教育観

曽野綾子氏が考える、人間が゛偉大゛になる鍵とは?

信仰と内なる徳を育むこと。

曽野綾子氏の人間観と教育観について、その根幹をなす思想を紐解きます。

✅ 作家の曽野綾子氏のインタビュー記事であり、87歳の現在も創作活動を続ける中で見出した幸福論が語られている。

✅ 幸福に生きるためには「与えること」が重要であり、「~してくれない」と他者に求めるのではなく、自分が何ができるかを考えるべきと説いている。

✅ 『致知』の定期購読案内も含まれており、バックナンバーは定期購読者のみが購入可能である。

さらに読む ⇒人間学を探究して四十六年|総合月刊誌定期購読者数|致知出版社出典/画像元: https://www.chichi.co.jp/info/chichi/pickup_article/2018/sonoayako/与えることこそが幸福への道、という考え方は、現代社会においても非常に示唆に富んでいますね。

作家の曽野綾子氏は、敬虔なカトリック信者としての宗教観に基づき、人間の本質は卑怯で自己中心的であると捉えています。

彼女は、人間は性悪説に基づいており、信仰や内なる徳によって偉大な存在にもなり得ると説いています。

この人間観は、彼女の教育に対する考え方にも深く影響しています。

曽野氏は、教育において、人間の基盤を揺るがすような体験を通して、逆境を乗り越える力や自立した思考力を養うことが重要であると強調しています。

他人に求めるのではなく、自分が何ができるかを考えるという姿勢は、私も見習いたいです。

教育の現場:曽野綾子の提言と課題

なぜ曽野氏は教育に「死学」が必要だと訴えた?

死と向き合う教育の欠落を問題視したから。

教育現場における死の教育の重要性について、曽野綾子氏の見解をご紹介しましょう。

公開日:2023/09/13

✅ 著者は、以前に「死学」を提唱したが、当時はあまり理解されなかった。しかし、最近になって民間の動きで死の教育への関心が高まっていると述べている。

✅ 上智大学のデーケン神父が「生と死を語るセミナー」を開催し、多くの聴講者を集めた。神父は当初、ホテルの部屋を借りて会を開こうとしたが、ホテル側の都合で断念せざるを得なかった。

✅ このセミナーをきっかけに、様々な団体が死に関するセミナーを開催するようになり、死学の創始者であるデーケン神父は各地からの講演依頼で多忙を極めている。

さらに読む ⇒婦人公論|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/9533?page=2死という避けられないテーマを教育に取り入れる必要性を強く感じました。

防災訓練のように、もっと身近なものとして捉えるべきですね。

曽野氏は、教育現場の腐敗と荒廃を深刻な問題として捉え、日本人の幼児化がその根本原因であると指摘しています。

彼女は、過去に臨時教育審議会の委員として、義務教育に「死学」を取り入れることを提案し、死という避けられないテーマを教育に取り上げることの重要性を訴えました。

火災訓練や遭難訓練があるにも関わらず、死に関する教育が欠落していることに強い違和感を抱き、死と向き合うことの重要性を強調しています。

また、教育改革国民会議の資料『子どもへの方策』にも関わり、一部で物議を醸す内容も含まれていましたが、教育基本法改正や警察OBの学校への常駐など、その影響も一部で見られました。

死というテーマを積極的に教育に取り入れるべきという考え方は、とても重要だと思います。

自己認識と他者との比較:自己確立の重要性

自己確立の鍵は?曽野綾子は何を推奨?

自己の内面と向き合い、できないことを見つける!

自己認識と自己確立の重要性について、曽野綾子氏の教えを見ていきましょう。

公開日:2023/08/10

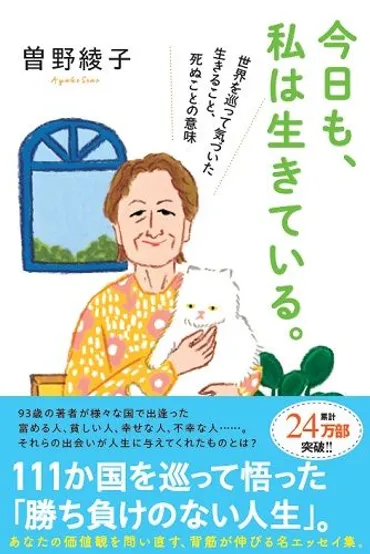

✅ 非認知能力とは、忍耐力や自己統制力など内的な特性やスキルを指し、自己認識と密接な関係にある。

✅ 自己認識とは、自分自身を理解し、内面的な要素や価値観、強みや弱みなどを把握するプロセスであり、自己評価、自己分析、自己の意図や目標を考えることを通して深めることができる。

✅ 非認知能力は自己認識に影響を与え、自己理解を深めるための戦略を見つけることに役立つ。自己評価や自己分析、内省や反省、他者からのフィードバックなどを通して、自己認識を深めることができる。

さらに読む ⇒株式会社出典/画像元: https://recurrent-edu.jp/non-cognitive-skill/5999/自己の内面と向き合い、自己を確立することの重要性、本当にそうですね。

他者との比較ではなく、自分の道を見つけたいものです。

曽野氏は、自己認識の重要性も説き、自分にできないことや嫌いなことを発見することが、自己の道を見出すための幸運であると述べています。

他者との比較に固執する姿勢は、自己の確立を阻害する要因であると指摘し、自己の足場を築くことを促しています。

彼女の著書では、自己の内面と向き合い、自己を確立することの重要性が繰り返し強調されています。

イタリアの修道院での乞食体験を例に挙げ、自らを剥き出しにした地点を知り、神と人に仕えることの重要性を説いています。

自分にできないことを発見することが、自己理解につながるという点が、とても興味深いです。

国際協力と移民問題:社会への提言

曽野綾子の移民問題提言、その本質は?

多様性への挑戦と分断への懸念。

国際協力と移民問題における曽野綾子氏の提言と、それに対する社会的な反響についてです。

公開日:2015/02/12

✅ 曽野綾子氏のコラムは、介護職を専門職として理解していないことや人種差別的であるとして批判されている。

✅ コラムでは労働移民の受け入れを肯定しつつ、居住区の制限を示唆するなど、差別的な条件を提示している点が問題視されている。

✅ 長期的な労働力確保のためには、最低限の平等性を確保する必要があり、差別的な条件では労働力の確保が難しくなるという意見が述べられている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://nico1984.hatenablog.com/entry/2015/02/13/000000移民問題における彼女の主張は、多様性を受け入れることの難しさを浮き彫りにしています。

私自身も、様々な意見を理解しようと努めたいです。

曽野綾子氏は、作家活動と平行して国際協力NGO「海外邦人宣教者活動援助後援会」(JOMAS)を長年運営し、読売国際協力賞を受賞するなど、国際的な貢献も行なってきました。

一方で、移民問題に関しては、日本の労働力不足解消のために移民受け入れの必要性を訴えつつ、居住区の人種別分断を提唱し、アパルトヘイトを容認しているかのような批判を受け、内外から反発が起こりました。

多文化共生社会の実現が叫ばれる現代において、彼女の主張は、排外主義的な動きと対峙し、多様性を受け入れることの難しさを浮き彫りにしました。

人種間の居住区の制限という考え方には、少し抵抗があります。多様性の尊重は大切だと思います。

人生観と死生観:92歳の作家のメッセージ

曽野綾子が説く、人生の終末期に重要なことは何?

死への向き合い方と、教育への取り入れ。

92歳になられた曽野綾子氏の、人生観と死生観について迫ります。

✅ 曽野綾子と石原慎太郎が、老いや死について赤裸々に語り合う文庫本です。

✅ 二人は対極の死生観を持ちながらも、孤独や絶望、希望について語り合い、人が生きる意味を探求しています。

✅ バレンタイン、2024年ベストセラー、お酒、ハロウィンなど、様々なテーマでおすすめの本が紹介されています。

さらに読む ⇒幻冬舎出典/画像元: https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344431584/死に対する考え方は、その人の生き方を表しますね。

私も、自分の人生を振り返り、どのように生きていくか考えたいです。

92歳を迎えた曽野綾子氏は、死を目前にした時に人間の真価が明らかになると語ります。

人間が作り出す制度は常に未完成であり、その不備を自らを形成する教育の一部として捉えるべきだと述べています。

死は人生において非常に重大な出来事であり、その向き合い方によって人生の成功・不幸が決まるとも言えるでしょう。

曽野氏は、人生の終末期を見据えながら、死という普遍的なテーマを教育に取り上げることの重要性を強調し、人間の価値観と生き方を問い続けています。

死を目前にした時に人間の真価が明らかになるという言葉に、深く感銘を受けました。

曽野綾子氏の思想は、現代社会を生きる私たちにとって、多くの示唆を与えてくれますね。

ありがとうございました。

💡 曽野綾子の思想は、人間観、教育観、死生観という多角的な視点から、人生の意味を問いかけています。

💡 自己認識と自己確立を促し、他者との比較ではなく、自己の足場を築くことの重要性を説いています。

💡 国際協力や移民問題に対する提言は、現代社会における多様性と共生の課題を提起しています。