大学職員ってどんな仕事?人気と将来性を徹底解説! (大学職員、キャリア、年収?)大学職員のリアル:給与、キャリアパス、そして将来性

人気を集める大学職員の魅力と現実を徹底解説!高水準の給与、手厚い福利厚生、安定した職場環境…しかし、少子化による大学経営の厳しさや、民間企業とは異なる働き方にも注意が必要です。キャリアパス、年収、メリット・デメリットを理解し、あなたの適性を見極めよう。

💡 大学職員は安定した待遇と福利厚生が魅力で、20代から高水準の年収を得られる可能性があります。

💡 大学職員のキャリアパスは多様で、組織構造を理解することで自身のキャリア形成に役立てられます。

💡 少子化による大学運営の厳しさや、民間企業との違いを理解し、適性を判断することが重要です。

それでは、大学職員という仕事について、詳しく見ていきましょう。

Chapter-1では、大学職員の待遇について解説します。

大学職員という選択肢:人気の背景と待遇の実態

大学職員が人気なのはなぜ?安定した給与と福利厚生?

高い給与と手厚い福利厚生、安定した待遇が理由。

なるほど、大学職員の年収や待遇は、大学の規模や種類によって大きく異なる可能性があるのですね。

公開日:2024/05/11

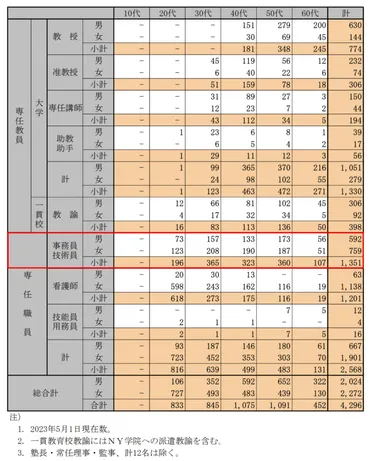

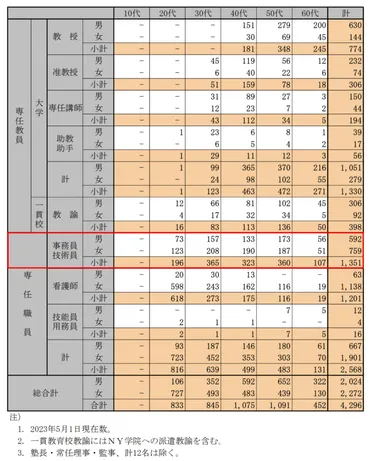

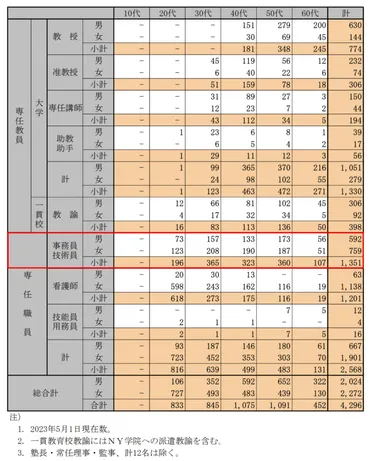

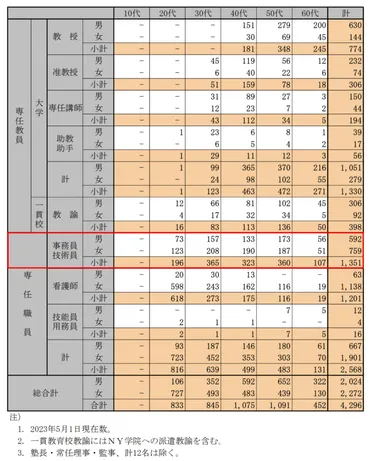

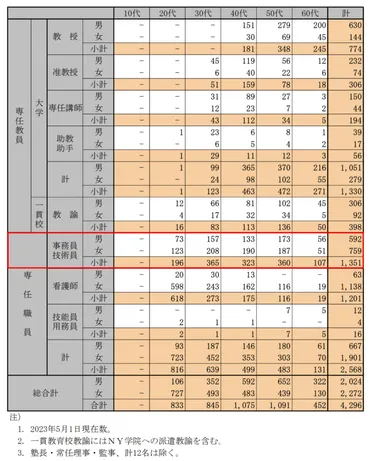

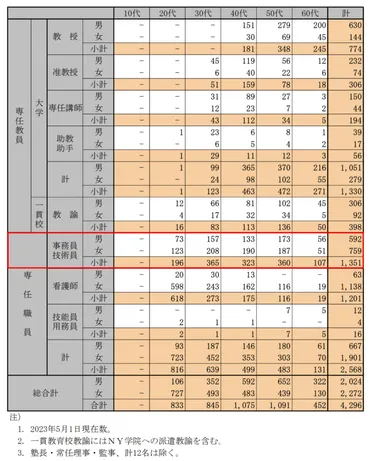

✅ 慶應義塾大学の職員に関する情報として、2022年度の事業報告書を基に、専任職員の平均年齢は38.6歳、40代の平均年収は910万円と推測されています。賞与は年3回で基本給の6.4ヶ月分です。

✅ 大学職員の給与や年収に関する情報は、大学のホームページや事業報告書等で公開されている情報に基づいており、他サイトの情報を鵜呑みにする際には注意が必要であると述べられています。

✅ 事業報告書から分析した結果、20代平均年収728万円、30代平均年収819万円、40代平均年収910万円、50代平均年収1092万円と推測され、嘱託職員を含めた平均であるため、専任職員はこれよりも高くなると考えられます。

さらに読む ⇒リアル大学職員出典/画像元: https://ykun-realuniversity.com/keio-un/30代で800万円を超える年収は魅力的ですね。

賞与も手厚く、安定した収入が見込めるのは大きなメリットだと思います。

近年、大学職員は就職先として人気を集めており、慶應義塾大学の就職先ランキングで上位にランクインするほどです。

その人気の背景には、母校愛、安定した待遇、充実した福利厚生への期待があります。

給与は、35歳で年収700万円を超えるケースや、40代後半で1000万円以上も可能であり、毎年の定期昇給、役職手当、勤続年数に応じた給与テーブルの上昇、住居手当、扶養手当、通勤手当、賞与など、手厚い待遇が魅力です。

新卒の初任給は、大卒で月額195000円〜215000円程度、大学院卒で月額215000円〜235000円程度で、一般企業の事務職と比較して約15%高水準です。

また、大学職員は有給休暇の取得、長期休暇、残業の少なさといったメリットも享受できます。

大学職員の給与水準は、私のこれからのキャリアを考える上で非常に参考になります。詳細な情報ありがとうございます。

大学職員のキャリアパスと組織構造

国立大職員のキャリアパス、目指すならどれが一番?

文科省→大学→プロパーの順に出世。

大学職員のキャリアパスは、大学によって異なり、プロパー職員、異動官職といった種類があるんですね。

✅ 国立大学法人化により、管理職ポストは総人件費管理へと移行し、各大学の判断で増減が可能になった。

✅ 管理職には、国家総合職出身者、文科省からの異動官職、学内登用によるプロパー職員などがおり、局長級は異動官職が中心、部長級は異動官職の割合が減少しプロパー職員が増加、課長級はプロパー職員の割合が増加している。

✅ 飯塚氏の研究によると、国立大学の管理職の人事管理は変化しており、学内登用を増やす傾向にある。

さらに読む ⇒公務員の給料なら|公務員に特化したメディア出典/画像元: https://www.komuinfo.com/entry/2019/09/09/005453/キャリアパスによって出世スピードや年収が変わってくるのは、組織の中で働く上で重要な情報ですね。

自分の目指すキャリアを考える上で役立ちそうです。

国立大学職員には、プロパー職員、異動官職(大学)、異動官職(文科省)の3つのキャリアパスが存在します。

プロパー職員は採用された大学で定年まで勤務し、異動官職(大学)は他大学などを異動し、部長級がゴールとなります。

異動官職(文科省)は文科省への転籍を経て、事務局長級に昇進するケースもあります。

キャリアパスは、異動官職(文科省)>異動官職(大学)>プロパー職員の順に出世スピードと年収が高くなる傾向にあります。

大学の事務組織は、事務局長級、部長級、課長級・課長補佐級、係長級、主任級・係員級で構成されています。

これらのキャリアパスと組織構造を理解することが、国立大学職員としてのキャリアを考える上で重要です。

大学職員の組織構造やキャリアパスについて、詳しく解説していただきありがとうございます。大変興味深いです。

大学職員に向いている人・向いていない人

大学職員、成長実感薄いってホント?向いてる人とは?

合議好き、自分の改善にやりがい感じる人。

大学職員に向いている人と向いていない人の特徴が明確に説明されていて、非常に参考になります。

✅ 大学職員への転職は人気が高まっているが、リモートワークや高待遇の企業が増加しているため、私立大学を中心に転職のコスパが良いと推奨。

✅ 国立大学職員は年収が低く、出世も難しいため、地方在住などの特別な理由がない限り、私立大学職員を目指すべきと提言。

✅ 大学職員への転職には、英語や簿記などの資格取得よりも、合格に直結するコツや考え方があることを示唆している。

さらに読む ⇒社畜が大手大学職員に転職したブログ出典/画像元: https://www.daigaku-syokuin.com/entry/2018-04-10-192122/成果を求める人には向かないという点は、大学職員という仕事のイメージと異なるかもしれませんね。

自分の性格と照らし合わせて考える必要がありそうです。

大学職員は、学校法人という特殊な環境であり、利益を追求せず、年功序列で待遇が良いという特徴があります。

しかし、ノルマや目標がないため、自ら積極的に仕事に取り組む人にとっては、成長実感を得にくい可能性があります。

また、意思決定の遅さ、業務の旧態依然とした体質、コロナ禍での在宅勤務の少なさなども、大学職員を辞める理由として挙げられています。

民間企業のようなスピード感や成果を求める人には向いていない仕事です。

一方、会議での合議を重視し、組織の一員として、ゆっくりと業務を進めていくことを好む人、自分の担当範囲を少しずつ改善していくことにやりがいを感じる人には適しています。

大学職員の仕事内容について、より具体的に理解できました。私には少し合わないかもしれません。

大学職員を取り巻く課題とリスク

大学職員の将来は?少子化と終身雇用の狭間で、どうなる?

少子化で厳しさも、希望もある、二面性がある。

少子化の影響は、大学職員を取り巻く環境にも大きな影響を与えているのですね。

公開日:2025/03/03

✅ 少子化の影響で大学の定員割れが深刻化しており、大学職員の仕事は安定とは言えない状況である。

✅ 大学数は増加する一方、18歳人口は減少しており、地方の小規模私立大学を中心に学生数の減少が著しい。

✅ 定員割れを起こした大学は、教職員の人件費削減や学部学科の募集停止、他大学との合併など、厳しい状況に直面している。

さらに読む ⇒大学職員への転職ドットコム出典/画像元: https://tenshokunoohanashi.com/archives/5246大学の経営状況が厳しくなることで、大学職員の雇用にも影響が出る可能性があるというのは、認識しておくべき点ですね。

近年、民間企業で経験を積んだ人材が中途採用で大学職員となるケースが増加しており、新卒からのキャリアアップが必ずしも保証されない現状があります。

また、少子化による大学経営の厳しさも課題です。

2019年の国内出生数が過去最低を記録し、大学業界は深刻な少子化の影響を受けています。

18年後の18歳人口の大幅な減少が予測され、大学の淘汰も避けられない見通しです。

新卒で大学職員を目指す場合は、将来的な倒産やリストラの可能性も考慮する必要があります。

しかし、終身雇用の終焉や高等教育の需要の根強さ、教育費の増加などから、大学業界にも希望はあります。

大学職員を目指すにあたって、将来のリスクについても考慮する必要があるのですね。貴重な情報ありがとうございます。

変化への対応と大学職員というキャリア

大学職員選び、変化に対応できる大学を見極めるには?

将来性や戦略を持つ大学を選択しましょう。

大学職員の年収や待遇は、大学によって異なるため、情報収集が重要ですね。

✅ 大学職員として働くフクロウ氏が、大学職員の年収について自身の経験や採用担当者としての見解を基に解説しています。

✅ 大学職員の年収は、私立大学で平均730万円を超える可能性があり、安定した昇給システムや充実した福利厚生によって実質収入が向上する傾向にあると説明しています。

✅ 記事では、大学職員の給与水準、手当、福利厚生の具体例を示しつつ、転職相談者の実例や採用状況についても言及しています。

さらに読む ⇒大学職員への転職フクロウ出典/画像元: https://hukurou-daigaku.com/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%8A%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E6%AC%A1%E7%AC%AC%EF%BC%9A%E5%85%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%8E%A1%E7%94%A8/セカンドキャリアとして大学職員を目指す場合、変化に対応できる大学を選ぶことが重要ということですね。

大学選びのポイントとして参考にしたいと思います。

大学職員を目指すにあたっては、業界全体の将来性を見据えた上で、変化への対応力や、生き残るための戦略を持つ大学を選ぶことが重要です。

セカンドキャリアとしての大学進学や、高価格帯の教育へのシフトといった変化に対応できる大学は生き残る可能性があります。

大学職員への転職を検討する際には、安定した職場環境である一方、民間企業とは異なる働き方であることを理解し、自身の適性を慎重に判断する必要があります。

大学職員の年収は、安定した昇給システムや充実した福利厚生・手当が特徴であり、実質収入を押し上げています。

大学職員の年収やキャリアについて、様々な角度から解説していただき、ありがとうございます。とても参考になりました。

今回は、大学職員という仕事について、様々な角度から解説しました。

安定性や待遇、キャリアパスなど、多くの情報が得られましたね。

💡 大学職員は、安定した待遇と福利厚生が魅力で、20代から高水準の年収を得られる可能性がある。

💡 大学職員のキャリアパスは多様で、組織構造を理解することで自身のキャリア形成に役立てられる。

💡 少子化による大学運営の厳しさや、民間企業との違いを理解し、適性を判断することが重要である。