『馬場あき子全歌集』刊行記念:90代歌人の戦争体験から短歌への情熱、ドキュメンタリー映画公開まで?馬場あき子:全歌集、戦争体験、ドキュメンタリー映画、文化功労者としての活動

94歳歌人・馬場あき子の全貌!70年以上の歌業を集大成した全歌集、映画、雑誌記事でその人生に迫る。戦争体験、夫との絆、能への情熱…時代を超えて輝く短歌の世界へ、今、触れてみませんか?代表作や映画情報も。

💡 馬場あき子さんの全27歌集、約1万首を収録した『馬場あき子全歌集』が刊行され、70年以上の歌業の集大成。

💡 戦争体験が馬場さんの短歌に与えた影響、そして現代社会に訴えかけるメッセージとは何かを探ります。

💡 90代を迎えてもなお精力的に活動する馬場あき子さんのドキュメンタリー映画、関連イベント情報。

馬場あき子さんの多岐にわたる活動と、その根底にある想いに迫ります。

Chapter-1では、全歌集の刊行について詳しく見ていきましょう。

歌人としての出発と全歌集の刊行

馬場あき子の全歌集、何冊分の作品が収録?

27歌集の全作品を収録。

歌集の刊行は、歌人としての長年の活動の結晶。

書籍の内容と、刊行への想いを伺います。

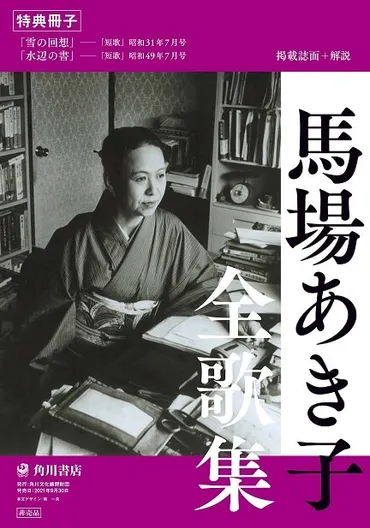

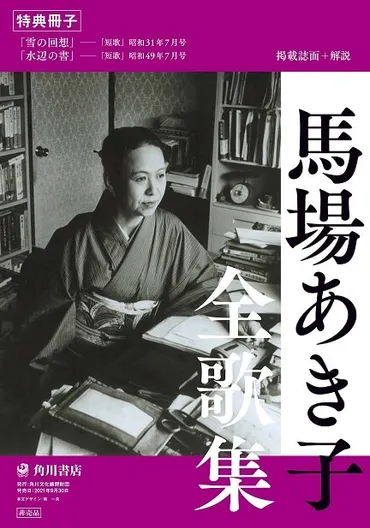

✅ 現代短歌を代表する歌人、馬場あき子の全27歌集、約1万首を収録した書籍。

✅ 半生をたどる口絵、詳細年譜、画期的な上下句索引を収載。

✅ カドカワストア限定特典として、角川『短歌』掲載の重要作品を再録した小冊子が付く。

さらに読む ⇒カドスト出典/画像元: https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g321905000405/書籍の構成が詳細に渡り、馬場さんの歌業を多角的に捉えられている点が素晴らしいですね。

限定特典も魅力的です。

歌人の馬場あき子さんは、94歳。

70年以上にわたり約1万首を詠み、27歌集をまとめた『馬場あき子全歌集』を出版しました。

歌誌「かりん」の発行人としても活躍しています。

この全歌集は、第一歌集『早笛』から最新歌集『あさげゆふげ』までの全作品を収録し、作品集と解題、歌人論、年譜、索引で構成されています。

初期の歌集『桜花伝承』や『無限花序』は、彼女の歌人としての基盤を築いた重要な作品です。

馬場さんは、戦後の短歌との出会い、戦争体験、そしてそこから得た人生観について語っています。

彼女は、昭和21年に歌誌『まひる野』に入会し短歌の世界へ足を踏み入れました。

全歌集の刊行、素晴らしいですね!初期の作品から最新作まで収録されているのは、ファンにとって貴重な資料になりそうです。ぜひ手に取って、馬場さんの世界観に触れてみたいです。

戦争体験と教育現場での経験

馬場あき子さんの歌が表現するものは?

時代や社会を見つめる生への想い。

戦争体験を語ることは、現代社会において非常に重要なことであり、そのメッセージを歌を通して伝えていることは素晴らしいです。

✅ 歌人の馬場あき子さんが、終戦の日に合わせてインタビューに応じ、戦争体験を題材にした歌を通して、現在の日本が戦争をしないために考えることの大切さを訴えている。

✅ 馬場さんは戦時中に学徒動員を経験し、空襲で自宅も焼失した。戦時中の様子を振り返り、若者に対して「傷ついてもいい」と激励している。

✅ 真珠湾攻撃時の状況や、出征兵士を送る際の家族の心情など、戦時下の社会情勢について語り、戦争の悲惨さを伝えている。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/195886戦争体験と教育現場での経験が、馬場さんの短歌に深く影響を与えていることがよく分かりますね。

苦難を乗り越えてきたからこそ、言葉に深みがあるのでしょう。

馬場あき子さんの人生には、戦争という経験が深く刻まれています。

戦時中は飛行機工場で働き、終戦後は専門学校に進学。

その後、高等女学校で教鞭を執り、生徒と共に民主主義を学んだ経験は、彼女の歌に大きな影響を与えました。

1950年代後半から60年安保闘争の頃、教員としてデモに参加する中で挫折を経験し、同時に歌人としても行き詰まりを感じました。

結婚後、夫の病気療養を支えながら、短歌を通して自己表現をさらに深めました。

彼女の短歌は、日本文化における「型」を自己研鑽の砥石と捉え、研ぎ澄まされた感性で時代や社会を見つめ、生きていくことへの想いを表現しています。

馬場さんの歌は、朝日歌壇の選者としての活動や、能の世界観を取り入れた作品など多様な表現方法を示しています。

戦争体験を語ることは、今の時代にも非常に重要なことだと思います。馬場さんの歌を通して、戦争の悲惨さと平和の大切さを改めて考えたいと思いました。

ドキュメンタリー映画の公開と関連イベント

90代歌人・馬場あき子の日常を追った映画、見どころは?

コロナ禍の選歌、能への情熱、新作…多岐にわたる活動。

ドキュメンタリー映画の内容と、関連イベントでのトーク内容に期待が高まりますね。

馬場さんの多面的な魅力を感じられそうです。

✅ 歌人・馬場あき子さんのドキュメンタリー映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』の上映情報と、各地でのトークイベント開催について告知しています。

✅ 映画は、東京、神奈川、京都、大阪、名古屋などで順次公開され、馬場あき子さんや田代裕監督、穂村弘さん、桜川冴子さんなどによる舞台挨拶やトークイベントが予定されています。

✅ 映画の内容は、93歳から94歳にかけての馬場あき子さんの生活に密着し、短歌、能、雑誌のインタビュー、舞台など、多岐にわたる活動を通して彼女の生き方を描いています。

さらに読む ⇒映画『幾春かけて老いゆかん歌人馬場あき子の日々』公式サイト出典/画像元: https://www.ikuharu-movie.com/各地での上映とトークイベント、貴重な機会ですね!映画を通して、馬場さんの人生観や表現の奥深さに触れてみたいです。

馬場あき子さんのドキュメンタリー映画『幾春かけて老いゆかん歌人馬場あき子の日々』が公開されます。

映画は、93歳から94歳にかけての彼女の日常を追ったもので、コロナ禍での選歌方法の変化や、オンラインでの短歌結社「かりんの会」の編集会議の様子、能への情熱、新作能の執筆・上演など、多岐にわたる活動と精神世界を描き出しています。

映画公開に合わせて、各地で上映会とトークイベントが開催されます。

桜川冴子さん、穂村弘さん、田代裕監督などがゲストとして登場し、舞台挨拶も行われる予定です。

映画の公開は、6月9日にUPLINK京都、6月10日に第七藝術劇場、6月16日にUPLINK吉祥寺、6月24日にシネマスコーレ、7月15日に川崎市アートセンターで決定しています。

雑誌「婦人公論」では取材記事が掲載され、俵万智さんや、川上弘美さん、木下龍也さんからも映画への感想が寄せられています。

ドキュメンタリー映画、とても興味があります!短歌だけでなく、能や雑誌のインタビューなど、様々な活動を通して馬場さんの生き方を知ることができるのは、クリエイターとしてとても刺激になりますね。ぜひ鑑賞したいです。

文化功労者としての業績と歌壇での活動

馬場あき子さんの短歌、その魅力は?

時代の変化、死生観、老いを表現。

文化功労者としての活動と、短歌への情熱を改めて感じます。

社会への鋭い視点と、それを表現する力に感銘を受けます。

公開日:2023/06/04

✅ 95歳の歌人である馬場あき子さんが、社会の出来事に敏感に反応し、感情を込めた短歌を詠み続ける姿を紹介。現在は歯に衣着せぬ物言いで、現役として活動している。

✅ 馬場さんは短歌を選ぶ際に、事実に基づいた表現に作者の思いが込められているかを重視しており、戦争体験を通して短歌に強い思い入れを持っている。

✅ 著書や古典、能に親しんできた経験が、馬場さんの短歌に影響を与えており、社会への問題提起や個人の感情を表現することの重要性を語っている。

さらに読む ⇒婦人画報デジタル食も文化もウェルネスも。「本物」がここにある出典/画像元: https://www.fujingaho.jp/culture/interviews/a44033959/baba-akiko-utatojinsei-230604/代表作の紹介、興味深いですね。

スマホを題材にした歌など、現代的でありながら普遍的なテーマを扱っている点に共感します。

朝日歌壇の選者としての活動も、長きにわたり素晴らしいですね。

馬場あき子さんは、文化功労者としても選出され、その代表作が紹介されています。

代表作として、桜と老いを対比させた歌や、燕と水泳をする自身を対照させた歌、スマホを題材にした現代的な歌などが挙げられています。

また、漢の武帝を題材にした歌は、対象への深い洞察力と想像力を示しています。

馬場さんは、朝日歌壇の選者を47年間務め、97歳で引退。

後任には川野里子さんが就任しました。

馬場さんが主宰していた歌誌『かりん』の編集作業は、手作業で行われ、同人が集まっての大宴会が恒例でしたが、コロナ禍でオンライン化されました。

2017年に夫を亡くした馬場さんは、その喪失感を短歌に詠みました。

彼女の短歌は、時代の変化や死生観、老いを意識した心境を表現しています。

社会への問題提起や個人の感情を表現する歌、本当に素晴らしいと思います。私も、もっと色々な歌に触れて、自分の世界を広げたいです。

晩年の生活と短歌への情熱

馬場あき子は何を基盤に独自の作風を確立した?

古典評論と能の韻律です。

晩年の生活を通して、短歌への情熱がどのように表現されているのか、非常に興味深いですね。

夫婦の絆も感動的です。

公開日:2023/11/26

✅ 作家の伊集院静氏が73歳で死去。代表作に『機関車先生』や『海峡』三部作などがあり、作詞家としても活動し、『愚か者』で日本レコード大賞を受賞した。

✅ 1981年に作家デビューし、1992年には直木賞を受賞。近藤真彦をはじめ、数々のアーティストに歌詞を提供し、『ギンギラギンにさりげなく』などのヒット曲も手掛けた。

✅ 今年10月に肝内胆管がんを公表し、治療と静養のため執筆活動を休止していた。死を悼む声が多数寄せられている。

さらに読む ⇒破滅派|オンライン文芸誌出典/画像元: https://hametuha.com/news/article/89713/馬場さんの生活の一端を垣間見ることができ、興味深いです。

歌人としての自立への思い、夫婦の絆など、心に響く内容ですね。

馬場あき子さんの自宅を訪ねた記事では、彼女の生活の一端が紹介されています。

前衛短歌が隆盛する中でも古典評論や能の韻律を取り入れた独自の作風で人気を博し、ベストセラー『鬼の研究』を出版するなど多岐にわたる活動を展開しました。

教師を退職し作家活動に専念する決意をした背景には、夫の支えと、歌人としての自立への思いがあった。

夫婦としての彼女と夫・岩田奎さんの関係性は、互いをライバル視しつつも支え合うものでした。

馬場さんの短歌への情熱、夫との絆、そして時代とともに変化する生活が描かれています。

彼女の歌は、75年の歌業を集大成したものであり、現代短歌研究に不可欠なものです。

歌壇における批判の難しさや、客観的な情報に基づいて批判を行うことの重要性も指摘されています。

夫婦の関係性、とても素敵ですね。お互いを尊重しあい、支え合う姿は見習いたいです。馬場さんの短歌への情熱、私も見習って、自分の表現活動を頑張りたいと思いました。

馬場あき子さんの人生と作品を通して、多くの気づきを得ることができました。

これからも、その活動から目が離せませんね。

💡 『馬場あき子全歌集』刊行、戦争体験、ドキュメンタリー映画公開など、馬場あき子さんの多岐にわたる活動を紹介。

💡 90代になってもなお、精力的に活動を続ける馬場あき子さんの、短歌への情熱と人生観に迫りました。

💡 馬場あき子さんの短歌は、現代社会へのメッセージ、そして私たちが生きていく上でのヒントを与えてくれます。