発達障害グレーゾーンとは?高校生・接し方・学校との連携まで徹底解説!発達障害グレーゾーンの理解を深める:特徴、支援、学校での対応

発達障害グレーゾーンとは?高校生が抱える悩みと、その特性に合わせた支援方法を解説。忘れ物、人間関係、勉強の困りごと…適切な理解とサポートで、子どもたちの自己肯定感を育み、学校生活をより良くしましょう。専門機関への相談も重要です。

発達障害グレーゾーンの子どもへの接し方と支援

グレーゾーンの子への接し方、最も重要なことは?

特性に合わせた伝え方と、成功体験の提供。

発達障害グレーゾーンの子どもへの接し方と支援について、ご紹介します。

✅ 会話力やコミュニケーション能力を育むカードゲームや、発達障害の子どもたちが世界をどのように見ているかを解説した書籍、発達障害グレーゾーンの子どもの育て方に関する書籍など、育児に役立つ5冊が紹介されています。

✅ カードゲームは、ABA(応用行動分析)の理論に基づいており、視覚的なイラストを活用して「だれ?どこ?なに?」といった疑問詞の理解を深めることを目的としています。

✅ 発達障害の子どもたちの視点や接し方を解説した書籍では、保護者や教育関係者が彼らを理解し、より良いコミュニケーションを図るためのヒントが提供されています。

さらに読む ⇒発達ナビ発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35029880具体的に、どのような接し方が有効か理解できました。

指示や支援は特別扱いではなく、特性に合わせた工夫が必要、という点が印象的でした。

発達障害グレーゾーンの子どもへの接し方として、指示は具体的に、視覚的支援を活用し、成功体験を積み重ねることが推奨されています。

特別扱いではなく、特性に合わせた伝え方を工夫することが重要です。

例えば、彼らが苦手とするコミュニケーションの取り方や、集中を持続させるための工夫を凝らすことが挙げられます。

また、発達障害の診断基準を満たさないからといって、発達障害と安易に決めつけるのではなく、その子に合った支援と配慮を提供することが大切です。

周囲の適切な対応や、子ども自身が特性を理解しコントロールする術を身につけることで、日常生活の困難を軽減し、二次障害の発生を防ぐことができます。

子どもの特性に合わせた学習方法や、困りごとの相談ができる支援機関の利用も提案されています。

支援制度としては、特別支援教育や発達支援センターなどが紹介されています。

視覚的支援や成功体験を積み重ねること、そしてその子に合った伝え方をすることが重要という点が、アーティスト活動にも通じる部分があり、大変参考になります。

学校での支援と合理的配慮

学校での子どもの支援、診断は必要?

診断なくても相談可能、状態と環境で支援。

学校での支援と合理的配慮について、見ていきましょう。

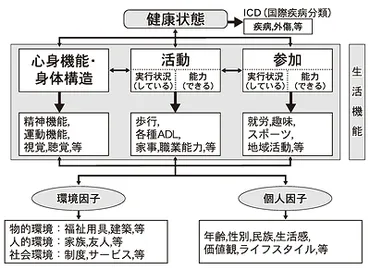

✅ 合理的配慮を決定する上で、ICF(国際生活機能分類)の活用が不可欠である。

✅ ICFは生活機能と障害を捉えるための国際分類である。

✅ 記事の詳細は日本教育新聞電子版の会員登録が必要。

さらに読む ⇒日本教育新聞電子版 出典/画像元: https://www.kyoiku-press.com/post-series/series-171205/診断の有無に関わらず、子どもの状態に合わせて支援が異なるという点が印象的でした。

保護者の方々が、学校との連携を密にすることが重要ですね。

学校での支援は、診断の有無に関わらず、子どもの状態や学校の環境によって異なります。

合理的配慮の対象は「障害のある人」であり、法律上診断書の提示は必須ではありませんが、実務上は求められることもあります。

日々の学校生活での支援(座席の変更、指示の視覚化など)は、診断がなくても相談可能です。

保護者は、担任だけでなく、特別支援教育コーディネーターや養護教諭など、相談しやすい窓口を設けることが重要です。

連絡帳でのやり取りから始め、対面での相談につなげることも有効です。

さまざまな合理的配慮の事例を参考に、子どもに合った支援を見つけることが大切です。

勉強面での具体的な困りごとに対しては、言語理解が苦手な子には視覚的な情報、視覚的処理が苦手な子には言語的な説明など、個々の特性に合わせた支援の重要性を強調しています。

タブレット端末などの活用も有効であるとしながらも、WISC-ⅣやK-ABCⅡなどの検査を通じて、学習困難の原因を詳しく調べることの重要性も示唆されています。

合理的配慮は、子どもの特性に合わせた支援を見つけるための重要な要素ですね。検査を通じて学習困難の原因を詳しく調べることは、今後の学習にも役立ちそうですね。

学校との連携と専門機関への相談

発達障害児、学校への特性伝達、メリット・デメリットは?

メリットは支援、デメリットは偏見のリスク。

学校との連携と専門機関への相談について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/01/06

✅ 発達障害やグレーゾーンの子どもを持つ親が、学校と連携し、子どもの特性に合わせた理解と対応を求めるための情報がまとめられています。

✅ 学校への伝え方として、診断の有無や子どもの状況に応じて、情報開示の範囲を決め、合理的配慮を求めることの重要性が示されています。サポートブックの活用も推奨されています。

✅ 学校と連携することで、子どもの集団生活における負担を軽減し、学習への参加を促すことが可能になり、子どもの二次障害を防ぐことにも繋がると述べられています。

さらに読む ⇒楽々かあさん公式出典/画像元: https://www.rakurakumom.com/single-post/team-support学校との連携を円滑に進めるためには、子どもの特性を伝える範囲を明確にすることが重要ですね。

チームでの支援体制を構築することが、子どもの負担軽減に繋がると理解しました。

発達障害やグレーゾーンの子どもを持つ保護者が、学校との連携を円滑に進めるためには、子どもの特性を学校に伝えるかどうかの判断が重要です。

伝えることのメリット、デメリットを理解し、伝える範囲を明確にすることが重要です。

診断がある場合は、診断書や検査結果、サポートブックを活用して、学校との連携を強化し、チームでの支援体制を構築することが効果的です。

診断がない場合やグレーゾーンの子どもに対しても、子どもの困り感や特性を伝えることで、学校生活の負担軽減が期待できます。

合理的配慮の相談や、サポートブックの活用を通じて、個別のニーズに応じた支援を学校と連携して行うことで、学習や集団生活への参加を促し、子どもの負担を減らすことが目指されています。

最終的に、保護者が一人で悩まず、専門機関に相談することの重要性が強調されています。

学校との連携は、子どもの成長にとって非常に大切ですね。専門機関への相談も、保護者の方々にとって大きな支えになると思います。

発達障害グレーゾーンに関する様々な情報が網羅されており、大変参考になりました。

子どもの特性に合わせた支援と、周囲の理解が重要だと改めて感じました。

💡 発達障害グレーゾーンは、診断基準を満たさないものの、特性を持つ状態を指す

💡 高校生の発達障害グレーゾーンは、人間関係、学習面で困難を抱えやすく、学校との連携が重要

💡 適切な接し方と支援、学校での合理的配慮、専門機関との連携が、子どもの健やかな成長を支える