HSC(ひといちばい敏感な子)とは?その特性と子育ての悩みを解決?HSC(Highly Sensitive Child)の理解とサポート

繊細で感受性豊かなHSC(Highly Sensitive Child)。5人に1人の割合で存在する、生まれつきの気質です。周りの刺激に敏感で、深く考え、共感力も高い子どもたち。彼らの特性を理解し、安心できる環境づくりが大切です。不安やストレスと向き合い、才能を伸ばすサポートを。

HSCの子どもの不安とわがままへの対応

HSCの不安、どう対応する?抱きしめ?言葉?

共感し、スモールステップで自信を育てよう。

HSCの子どもの不安やわがままへの対応について解説します。

公開日:2021/06/13

✅ HSC(人一倍敏感な子供)の子供は、不安を感じやすく、親に抱きしめてもらったり、気持ちに共感してもらうことで安心する。また、スモールステップを設定し、達成感を積み重ねることも重要。

✅ HSCの子供がわがままになるのは、傷つきやすさの表れであり、言葉で表現できない感情を親にぶつけている可能性がある。親は子供の気持ちを理解し、受け止める姿勢を見せることが大切。

✅ 親は子供の不安に巻き込まれず、どんと構えることで子供の不安を軽減できる。子供のわがままを単なる甘えととらえるのではなく、子供が抱える問題のサインと捉えることが重要。

さらに読む ⇒心のオンライン相談なら(リミー)出典/画像元: https://reme-nomal.com/article/195604/HSCの子どもたちの不安を理解し、寄り添うことが大切だと改めて感じました。

HSCの子どもは、不安を感じやすく、些細なことで傷つきやすい傾向があります。

不安が強い場合は、抱きしめて安心させたり、気持ちに共感して言葉で代弁したりすることが有効です。

スモールステップを設定し、小さな成功体験を積み重ねることも重要です。

親は子どもの不安に巻き込まれず、どんと構える姿勢が大切です。

一方、手に負えないほどのわがままは、子どもが傷ついているサインであり、親の愛情を確かめるための試し行動の場合もあります。

わがままを言われたときは、子どもの気持ちを受け止め、なぜわがままを言うのかを理解しようと努めることが重要です。

HSCの子どもが安心して自己表現できるような環境を作り、困っていることや求めていることを丁寧に聞き出す必要があります。

HSCの子どもの気持ちを受け止めることが、彼らの自己表現を促すことにつながるんですね。

HSCと不登校問題:その原因と克服方法

HSCの不登校、原因は?どう乗り越える?

特性理解と、自己肯定感を育むサポート

HSCと不登校問題について解説します。

公開日:2020/11/12

✅ HSC(Highly Sensitive Child、ひといちばい敏感な子)とは、5人に1人の割合で存在すると言われる、生まれつき繊細で他人の気持ちに敏感な子どもの気質を指す。

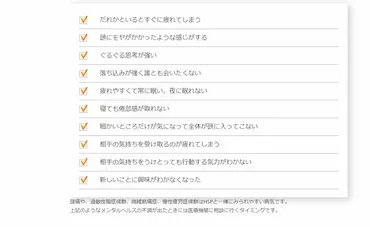

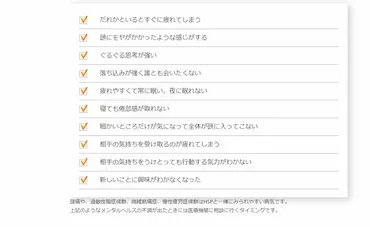

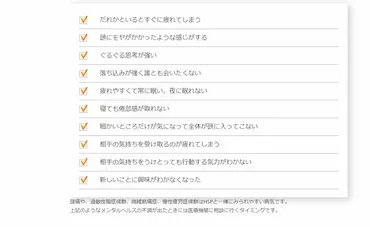

✅ HSCは病気ではなく、生まれ持った性質であり、チェックリストで確認できる。チェックリストは、驚きやすさ、肌触りへの敏感さ、変化への対応など、23項目で構成される。

✅ HSCの子どもは、感覚的にも人の気持ちにも敏感で、学校生活で馴染みにくいこともあるため、周囲の理解と適切な接し方が重要である。

さらに読む ⇒通信制高校ナビ出典/画像元: https://www.tsuushinsei-navi.com/real/expert/2039/HSCの子どもの不登校は、特性を理解し、適切なサポートを行うことで、克服できる可能性が高まりますね。

HSCの子どもたちは、学校という刺激の多い環境に適応しにくく、不登校になりやすい傾向があります。

HSCが不登校になりやすい理由として、心配性、神経質、緊張しやすい、感受性が強い、完璧主義といったHSC特有の性格特性が挙げられます。

不登校克服のためのアプローチとしては、HSCの特性を理解した上での家庭での支援と、学校復帰に向けた具体的な方法が重要です。

子どもの自己肯定感を育むための日常的な対話や活動が大切であり、専門機関によるカウンセリング支援も有効です。

個々のニーズに応じたカウンセリング、身体調整、家庭学習支援などが提供されています。

HSCの特性を理解した上での家庭でのサポートが、とても重要だと感じました。

HSCへの理解とサポートの重要性

HSCって何?どう接したら良いの?

生まれつきの気質。理解と安心できる環境が大切。

HSCへの理解とサポートの重要性について解説します。

✅ HSC(ひといちばい敏感な子)とは、生まれつき感受性が強く、周りの刺激に敏感な子どものことで、発達障害とは原因や特性が異なる。

✅ HSCと発達障害は、周りの子と違うと感じられたり、学校や社会生活で困難が生じたりする点は共通しているが、HSCは気質であり、発達障害は脳の特性による。

✅ HSCの子どもを持つ親は、HSCという概念を理解し、子どもの敏感さを尊重し、子どものペースに合わせたサポートをすることが重要。

さらに読む ⇒ママ広場|小学生・園児ママの悩みの解決の糸口に 出典/画像元: https://mamahiroba.com/entry/hsc-dr-iijima-1/HSCは、気質であり、発達障害とは異なるという点を理解しておくことが大切ですね。

HSCは、日本の医療制度において疾患として診断されることはなく、治療法や治療薬も存在しません。

専門家の間では、HSCを生まれつきの気質として受け入れ、周囲の理解を得ることが重要とされています。

HSCの子どもたちは、周囲の理解と適切な接し方が重要であり、親は子供に合った対応をすることが求められます。

HSCの敏感さは短所ではなく長所であることを伝え、書籍や専門家への相談も有効です。

HSCの子どもたちをサポートするためには、彼らの特性を理解し、安心できる環境を提供し、感情的なサポートを行うことが重要です。

発達障害の子供も音に敏感な場合がありますが、HSCとの決定的な違いは「他者の気持ちを理解できるか」という点です。

HSCの子供たちの特性を理解し、適切なサポートをすることが、彼らの成長を支える上で重要ですね。

HSCについて、特性や対応方法を学ぶことができました。

HSCの子どもたちが、自分らしく生きられる社会になることを願っています。

💡 HSCは、感覚や感情が非常に敏感な子どもの気質であり、約5人に1人の割合で存在します。

💡 HSCの特性を理解し、適切な対応をすることで、子どもの成長をサポートできます。

💡 HSCの子どもたちは、周囲の環境からの影響を受けやすく、不安や困難を感じやすい傾向にあります。