日本の教育改革の現在地:文部科学省の挑戦と未来への展望?教育の質保証、AI活用、私立大学の課題

文部科学省の令和6年度予算は、教育の質向上、高等教育の負担軽減、研究力強化に焦点を当て、5兆円超を投じます。教員支援、AI教育、修学支援の拡充で未来を担う人材育成を目指します。大学の質保証システム改革、生成AI活用推進も加速。財務省との助成金配分を巡る議論も。変化の激しい時代に対応するため、AI教育の進化と、各大学の主体的な取り組みが重要です。

AI教育の最前線:大学・高専における活用と課題

大学のAI教育、政府の推進策は?

AIリテラシー教育と数理・データサイエンス教育。

AIが教育現場で活用されることは、これからの時代に不可欠ですね。

公開日:2023/10/18

✅ 記事は、大学教育におけるChatGPTや生成AIの活用について、武蔵野美術大学の学長メッセージや文部科学省の資料を参考に、その活用法と注意点をまとめたものです。

✅ 文部科学省の資料によると、生成AIは学習効果の向上や教職員の業務効率化に役立つ一方、レポート作成における適切な利用や著作権、個人情報保護への配慮が必要です。

✅ 具体的な活用シーンとして、学習補助、教材開発、大学事務への利用が挙げられており、学生の自主性の低下、著作権侵害のリスク、情報の正確性への注意も必要です。

さらに読む ⇒AIキャンプ|株式会社ラーニングライト|中村俊也サイト|生成・活用支援|静岡|AI研修出典/画像元: https://learningc.jp/20231018-2/生成AIの活用は、学習をサポートする一方で、著作権や情報管理には注意が必要ですね。

2023年には、ChatGPTなどの生成AIの普及を受け、多くの大学がAI利用に関するガイドラインを発表しました。

各大学は、教育効果を最大化するため、教員の指示に従うことを前提とした多様な方針を示しています。

立命館大学のようにAIリテラシー醸成を目的とした取り組みや、2021年6月に開催された「第26回NewEducationExpo2021」での議論に見られるように、AI教育に関する情報交換も活発に行われています。

政府は、AI人材育成のため、大学・高専の全学生を対象としたAIリテラシー教育を推進しており、文部科学省は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」を展開しています。

このプログラムは、全国の大学が参加する「数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム」を通じて、標準カリキュラムや教材の作成、普及活動を行っています。

AIで創造性を高められるのは面白そうです! 授業で色々なアイデアを試してみたいです。

AI教育の進化:様々な大学の取り組み

大学のAI活用、目指す人材は?

AI研究者、スペシャリスト、ユーザー!

立命館大学の取り組みは、AIの積極的な活用例として興味深いですね。

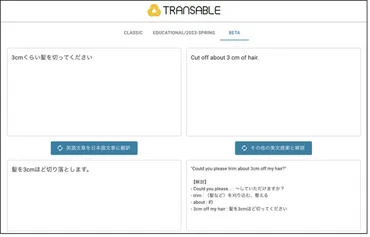

✅ 立命館大学が、ChatGPTと機械翻訳を組み合わせた英語学習ツール「Transable」を、生命科学部・薬学部の英語授業で試験導入を開始しました。

✅ この取り組みは、AI技術の活用による教育効果の向上と、学習成果や学生の心理面への影響を検証し、新しい時代の英語教育を探求することを目的としています。

✅ 「Transable」は、立命館大学の大学院生が開発し、機械翻訳の結果に対してAIチャットボットが英語表現を提案し、その理由を解説する機能を持っています。

さらに読む ⇒教育家庭新聞ニュース|教育家庭新聞社小・中・高校の先生、職員、教育委員会、役員、教育に携わる企業の方に向けた教育の専門紙です。月2回発行。学校、行政、企業、家庭を教育情報でつなぐ立場からの情報を発信しております。出典/画像元: https://www.kknews.co.jp/news/20230423o02AIを英語学習に活用する試みは、学習効果を高める可能性を感じます。

大学におけるAIの活用は多岐にわたります。

例えば、立命館大学はAIリテラシー醸成のため、英語学習ツール「Transable」を導入し、学生はAIをたたき台として学習効果を高めています。

筑波大学や芝浦工業大学もAIを積極的に活用する方針を示しています。

また、関西学院大学は文理横断型のAI活用人材育成プログラムを実践しており、AI研究・開発者、AIスペシャリスト、AIユーザーといったAI人材の育成に注力しています。

AIを活用して英語を学べるのは、すごく効率的で良いですね!

未来への布石:私立大学助成と生成AIの課題

私立大学への助成金、文科省と財務省の意見対立とは?

財務省は質重視、文科省は地方大学を重視。

少子化の影響で、私立大学の経営状況は厳しい状況なのですね。

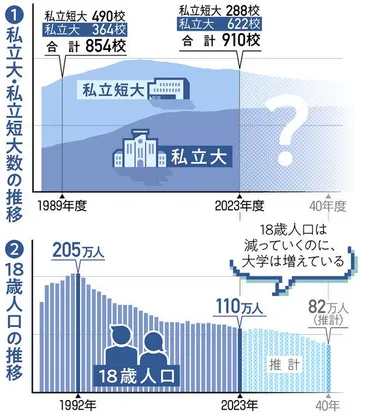

✅ 私立大学は1990年代以降に増加し、2023年度には過去最多の622校となったが、少子化の影響で多くの大学が学生集めに苦戦している。

✅ 18歳人口の減少と入学定員の増加により、私立大学の定員割れが深刻化しており、2023年度には全国の私立大学の53%が定員割れに陥っている。

✅ この記事は、中部地方の私立大学の経営状況を分析し、各大学の定員充足率を算出するとしており、続きは会員限定となっている。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/877949私立大学への助成金の見直しは、今後の教育の質に大きく関わりそうですね。

文部科学省と財務省は、私立大学への助成金配分方法の見直しで意見が分かれています。

財務省は、定員割れを起こしている大学への助成に疑問を呈し、教育の質を重視したメリハリのある配分を求めています。

一方、文科省は地方私立大学の事例を提示し、各学科の専門性に応じた基礎教育の重要性を強調しています。

また、生成AIの利用が急増する中、文部科学省は各大学・高専に対し、生成AIの利活用場面例や留意点を取りまとめ、周知しました。

各大学は、今後の状況変化に応じて、主体的に指針内容を見直し、対応することが求められています。

私立大学の経営状況は、教育の質に影響するので、注視したいと思います。

本日の記事では、日本の教育改革における様々な取り組みをご紹介しました。

教育の質の向上と、未来を担う人材育成に向けて、様々な改革が進められていることが分かりました。

💡 文部科学省は学校の働き方改革、ICT活用、教員業務支援員の活用を推進しています。

💡 大学の質保証のため、認証評価制度の見直しが進められ、AIの活用が広がっています。

💡 私立大学は少子化の影響を受け、経営状況が厳しく、助成金制度の見直しが行われています。