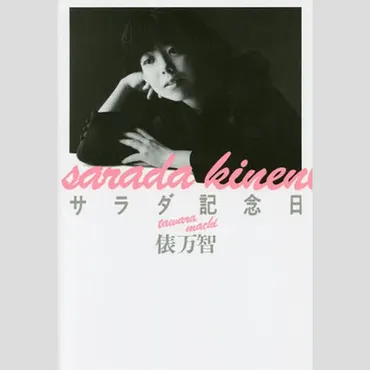

『サラダ記念日』:短歌の魅力を紐解く~俵万智と、言葉の力~?俵万智『サラダ記念日』の世界:短歌の革命と、その本質

日常を歌い、短歌を変えた歌集『サラダ記念日』。俵万智の代表作「この味がいいねと君が言ったから 七月六日はサラダ記念日」は、恋人との記憶を瑞々しく表現し、SNS時代にも響く共感を呼んでいます。バブル期の軽快さ、口語表現、そして大胆な表現で短歌の可能性を広げた一冊。35周年を迎え、今もなお愛される、短歌の新しい魅力を発見してください。

「サラダ記念日」:言葉の力と表現の奥深さ

「サラダ記念日」の喜びはどのように表現されている?

独自の言葉で表現

口語短歌によって、短歌がより身近なものになったことがよくわかります。

俵万智さんの表現力はすごいですね。

✅ 「サラダ記念日」は俵万智さんの代表作であり、口語を用いた短歌で人気を博し、1987年に発売されてから30年以上も愛され続けている。

✅ 口語短歌は、従来の文語で書かれた短歌とは対照的に、現代の言葉を用いた短歌であり、俵万智さんのような現代の作家によって発展してきた。

✅ 「サラダ記念日」の有名な一句「「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」は、実は鶏の唐揚げを食べていた時の出来事を歌ったもので、俵万智さん自身によって裏話が明かされている。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/suppl/hiroyuki_koga/2016/07/05/13701.html「サラダ記念日」の裏話を知ると、短歌に込められた作者の意図や、表現の工夫がより深く理解できますね。

「サラダ記念日」は、短歌では直接「嬉しい」という言葉を使わず、「サラダ記念日」という独自の単語で喜びを表現している点が特徴です。

この表現は、読者に想像力を掻き立て、より鮮烈な印象を与えます。

俵万智自身は、この短歌のモチーフは、実際には「サラダ」ではなく「唐揚げのカレー味」だったと明かしています。

しかし、短歌としては「唐揚げ」よりも「サラダ」の方が軽やかで、イメージに合うと判断し、作品の中で「サラダ」に置き換えたそうです。

また、日付も「七月六日」ではなく、たまたまその日に恋人と野球を見に行ったことから、記念日にしたとのことです。

言葉の選び方一つで、こんなにも人々の心に響く表現ができるなんて、本当にすごい!私も創作活動に活かしたいです。

「サラダ記念日」:35周年を迎えて

「サラダ記念日」で注目されるのは上の句?下の句?

上の句

俵万智さんの短歌は、35周年を迎え、今もなお多くの人々に愛されているのですね。

公開日:2021/01/23

✅ 俵万智さんの口語短歌「サラダ記念日」は、親しみやすい言葉で読者の共感を呼ぶ作品で、1987年の作品集『サラダ記念日』は大ヒットし、280万部を超えるベストセラーとなりました。

✅ この短歌は、何気ない日常の出来事を特別な「記念日」として捉え、恋愛の喜びや幸せな瞬間を表現しています。

✅ 短歌は31文字という制限の中で、作者の想いや感情を伝えるための高度な表現技法であり、言葉選びや、言葉と音の組み合わせによって、読者の心に響く作品を生み出しています。

さらに読む ⇒おいどんブログ出典/画像元: https://oidon5.hatenablog.com/entry/2021/01/23/200000「いいね」という言葉が広まった現代において、この短歌の奥深さが、改めて感じられますね。

『サラダ記念日』が刊行35周年を迎え、7月6日は「サラダ記念日」としてTwitterトレンド入りを果たしました。

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日という歌集のタイトルにもなった歌は、35年前には下の句が注目されていましたが、現在は「いいね」という言葉が普及したことで、上の句が注目されています。

俵万智さんは、SNS全盛の時代においても、たった一つの「いいね」の大切さを多くの人が感じているとコメントしています。

35周年を迎えても、色褪せない名作ってすごい!私も何かを生み出せるように頑張りたいです。

サラダ記念日:その誕生秘話と賛否両論

サラダ記念日はなぜ7月6日?

特に意味はない

俵万智さんの言葉に対する考え方や、作品に込められた思いを知ることで、より深く短歌を理解できそうです。

✅ 俵万智の短歌集「サラダ記念日」は、タイトルにある「サラダ記念日」の由来が、実は「カレー唐揚げ記念日」だったと俵自身が告白したことについて解説している。

✅ 俵は、詩は心の情景をつむぐ作業だと説明し、フィクションを綴ることも許されると主張している。一方で、詩は感情を表現し、生きる力や癒しを与えるものであり、衝撃を受ける人もいることを理解していると述べている。

✅ 番組内で俵は、「自分が感じたことを伝えるためだったら、ウソもついても大丈夫」と発言し、歌は暮らしの中から生まれたものであり、様々な側面が存在することを強調している。

さらに読む ⇒アサ芸プラス出典/画像元: https://www.asagei.com/excerpt/282146短歌と現実のギャップを知ることで、作品に対する見方が変わりますね。

7月6日のサラダ記念日は、歌人俵万智さんの短歌「この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日」に由来しています。

しかし、短歌の内容とは裏腹に、実際には唐揚げをカレー味にしたものが褒められたものであり、サラダは後付けです。

記念日が7月6日になったのは、「なんでもない普通の日」を特別な日にしたいという気持ちからきており、日付自体も特に意味はありません。

また、サラダというメニュー自体も、唐揚げに比べて特別感がなく、短歌の内容とのギャップを感じます。

記念日制定には、通常、語呂合わせなど何かしらの理由があるものですが、サラダ記念日は単に「適当に決めた」と言えるでしょう。

そのため、サラダ記念日には、その軽薄さに対する批判的な意見も存在します。

詩は、現実を少し変えて表現しても良いんだ!と、思ったら、創作意欲が湧いてきました。ありがとうございます。

本日は、俵万智さんの短歌『サラダ記念日』を通して、短歌の魅力と表現の奥深さを改めて感じることができました。

💡 俵万智の歌集『サラダ記念日』は、日常を歌った口語短歌で、短歌界に新たな風を吹き込みました。

💡 代表作「この味がいいねと君が言ったから 七月六日はサラダ記念日」は、多くの人々の心に残り、短歌の可能性を広げました。

💡 作者の表現力と、言葉選びの妙が、読者の共感を呼び、短歌の世界をより身近なものにしました。