高校生の門限はどうあるべき?〜令和時代のルールと親子の対話〜?高校生の門限に関する実態調査と、親子の間で円滑なコミュニケーションを図るためのヒント。

令和の高校生の門限事情を徹底解剖!スマホ普及で変化する門限、親子の温度差、そして自立への道筋とは?都内高校生の6割以上は門限なし!門限あり家庭も、22時以降が主流。門限を巡る親子の悩み、解決策、そして自立を促す秘訣を、アンケート結果や専門家の意見を交えて解説。門限との向き合い方を見つめ直し、親も子もハッピーになるヒントが満載。

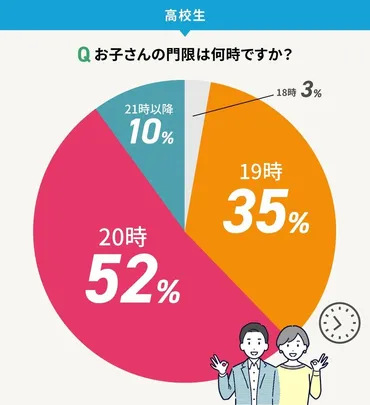

高校生の門限に関するアンケート結果

都内の家庭で門限はどのくらい?

半数以上が設定なし

本章では、高校生の門限に関するアンケート結果を詳しく見ていきます。

✅ この記事は、中高生の生活ルールに関するアンケート調査の結果をまとめたものです。最も多いルールは「遊びにいくときのルール」で、次いでスマホ・インターネット利用、お小遣い、帰宅時間に関するルールが挙げられました。

✅ スマホの利用ルールは、中学生では利用時間制限や寝室への持ち込み禁止など、比較的厳しめのルールが設けられている傾向が見られますが、高校生になると自己管理に任せる家庭が増え、ルールを緩める傾向が見られます。

✅ 門限に関しては、中学生の7割以上、高校生の6割以上がルールを設けており、中学生では19時、高校生では20時が最も多い時間帯となっています。また、勉強時間や成績に関しても、具体的な目標設定や学習習慣を身につけるためのルールが設定されている家庭が多いことがわかりました。

さらに読む ⇒|プレスリリース・ニュースリリース配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000116808.html門限がない家庭が増えている一方で、門限を設定している家庭でも、時間帯は様々ですね。

地域性や個々の事情によっても異なってくるのでしょう。

都内の男女345名を対象としたアンケート結果によると、50.7%の家庭が門限を設けていないことがわかりました。

門限を設けている家庭では、平均的に22時が最も多い時間帯です。

男子高校生では22時〜23時、女子高校生では21時〜23時が一般的ですが、家庭によって差があります。

また、23時以降は未成年が街をぶらついていると警察から補導される可能性があるため、門限設定の参考になるでしょう。

記事では、門限を守らない子供への対応や、門限を決める際のポイントについても言及しています。

門限の有無だけでなく、スマホの利用ルールや勉強時間に関するルールも、家庭によって異なるんですね。色々な家庭があるんだなと思いました。

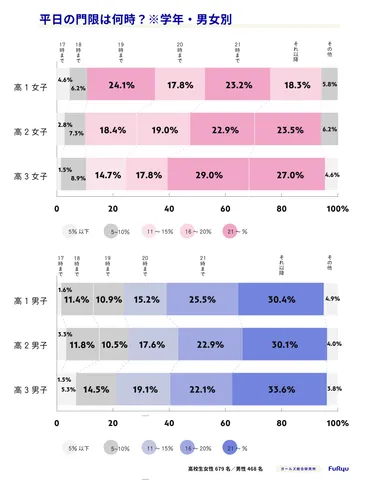

門限をめぐる親子の意見

高校生は門限についてどう思っている?

約63%が無し、37%が有り

本章では、門限をめぐる親子の意見について、さらに詳しく解説していきます。

✅ 令和の高校生の門限は、男女ともに21時以降がボリュームゾーンとなっている。ただし、学年が上がるにつれて門限が遅くなる傾向が見られる。

✅ スマホの普及により、連絡手段が確保されているため、門限の設定が緩くなっている家庭が多い。また、部活や塾など、高校生の多忙なスケジュールも、門限設定を難しくしている要因の一つである。

✅ 門限を破った場合、口頭での注意や怒られるといった反応が多い。しかし、連絡がしっかりと取れていれば、保護者側も理解を示すケースが多い。

さらに読む ⇒ガールズ総合研究所-フリュー株式会社出典/画像元: https://gri.furyu.jp/0000000195門限に関して、親と子どもの間で異なる意見があるのは当然のことですね。

コミュニケーションを取り、お互いを理解することが重要だと感じます。

高校生の約37%が門限あり、約63%が門限なしと回答しました。

門限がある場合、最も多いのは22時以降で、家庭によって門限のルールは異なります。

親は子どもの安全や学業への影響を心配して門限を設定する一方で、高校生は友達との時間の制限や親の過干渉を感じ、門限の緩和を求める声があります。

記事では、親を説得するためのポイントとして、冷静に話し合い、自分の気持ちを正直に伝え、親の心配を理解していることを示すことが重要だと説明しています。

また、都道府県の青少年の外出時間に関する条例も紹介し、門限以外にも注意すべき事項を提示しています。

親が門限を設定する背景や、高校生が門限をどう感じているのか、それぞれの意見を知ることができました。親子の間で、しっかり話し合うことが大切だと思います。

高校生の子どもの自立を促すために

高校生の自立を促すには、親はどうすべき?

支えと見守り、自立を促す

本章では、高校生の子どもの自立を促すために、親ができることについて解説していきます。

公開日:2025/03/22

✅ この記事は、高校生の勉強をしないことに悩む親に向けて、具体的な解決策と高校生との接し方を解説しています。

✅ 親は、高校生が自立し、自己決定力を身につけるようにサポートすることが重要で、過度な管理ではなく、対話を通して子どもの意見を尊重し、失敗から学ぶ機会を提供することが大切です。

✅ また、記事では、高校生の要注意サイン、塾に通わせるメリット、塾選びのポイントなどを紹介し、親が具体的な行動を起こせるように支援しています。

さらに読む ⇒【予備校オンラインドットコム】大学受験出典/画像元: https://yobikou-online.com/blog/mental-tyuui/子どもの自立を促すためには、親は管理するのではなく、見守るという姿勢が大切なのですね。

適切な距離感と、子どもの意見を尊重することが重要だと感じました。

高校生の子どもがセルフコントロールのできる大人になるためには、親は管理するのではなく、子どもの意見を引き出し、自立を促すことが重要です。

親は、子どもの行動に対して心配なことを率直に伝え、子どもの意見を聞き、子どもの決めた行動を後押しし、約束が守れない場合でも、気長にリマインドしていくことが大切です。

子どもが失敗や後悔から学べるように見守り、子どもの気づきをしっかりと受け止め、具体的な行動を促すことが、子どもの成長をサポートする効果的な方法です。

親が子どもの行動を管理しすぎると、子どもは自分の意志で行動することを諦めてしまい、大人になってから自立することが難しくなる可能性があります。

一方、親が放任してしまうと、子どもは責任感やセルフコントロール能力を育むことができず、将来に悪影響を及ぼす可能性があります。

高校生の子どもとの健全な関係を築き、子どもの自立を促すためには、親が適切な距離感で、子どもを支え、見守ることが重要です。

子どもが自立するためには、親がどのように関わるかが重要ですね。管理しすぎず、放任しすぎず、適切な距離感を保つのが難しいところですが、今回の記事はとても参考になりました。

本日の記事では、高校生の門限について様々な角度から見てきました。

門限に関するルールは一つではなく、それぞれの家庭や子どもによって異なります。

親子の対話を通して、より良い関係性を築いていくことが大切ですね。

💡 門限は、親子の安全への配慮と、子どもの自律心のバランスを考慮して設定することが重要です。

💡 親子のコミュニケーションを密にし、お互いの意見を尊重することで、より良い関係性を築くことができます。

💡 高校生の自立を促すためには、親は過度な管理を避け、子どもの自己決定を尊重し、見守る姿勢が大切です。