夏越の祓(なごしのはらえ)って何? 半年の穢れを落とし、健康を願う日本の伝統行事?夏越の祓とは? 茅の輪くぐり、人形流し、水無月…知っておきたい基礎知識

夏の穢れを祓い、無病息災を願う「夏越の祓」。6月30日に行われる、日本の伝統行事です。茅の輪をくぐり、人形を流し、心身を清めましょう。古来からの知恵が詰まった儀式で、残り半年の健康と幸せを祈ります。美味しい水無月や夏越ごはんも楽しんで、心も体もリフレッシュ! 2025年の夏越の祓は6月30日!

💡 夏越の祓は、6月30日に行われる神事で、半年間の穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈ります。

💡 茅の輪くぐりは、厄除けの意味があり、3回くぐることで心身を清めます。唱え言葉も重要です。

💡 水無月を食べたり、夏越ごはんを食べる習慣もあります。食べ物を通して健康を願います。

さて、夏越の祓について、皆様に分かりやすくご紹介してまいります。

まず、この行事の概要から見ていきましょう。

夏越の祓:半年の穢れを落とし、残りの半年を清らかに過ごすための神事

夏越の祓は何のためにする行事?

半年の穢れ落とし

本日は夏越の祓について掘り下げていきます。

まず、夏越の祓とはどのようなものなのでしょうか?。

公開日:2025/04/08

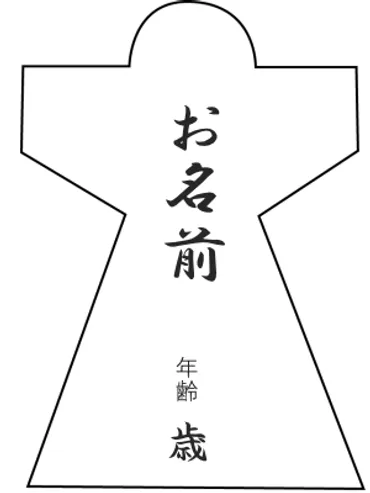

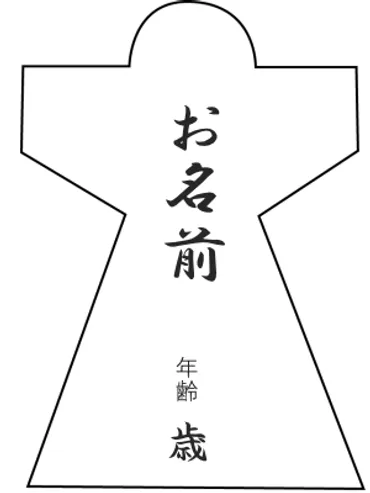

✅ 水無月の大祓は、6月30日に行われる半年間の罪や穢れを人形に託して祓う儀式です。

✅ 6月1日から人形が授与され、名前と年齢を書き、息を吹きかけ、全身をなでることで穢れを人形に移します。

✅ 6月30日午後5時から大祓式が行われ、その後は茅の輪をくぐり、さらにご自身のお祓いをします。

さらに読む ⇒大鳥大社出典/画像元: https://www.ootoritaisha.jp/2024/05/minatukinoharae/夏越の祓は、半年間の穢れを落とす大切な行事ですね。

人形に罪を託すという行為は、現代でもどこか神秘的です。

「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、毎年6月30日に行われる、一年の折り返しを祝う季節の行事です。

半年の穢れを落とし、残りの半年の無病息災を祈るもので、その起源は「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」が行った儀式にまで遡るとされています。

古事記に記されているように、古くから行われてきた行事です。

夏越の祓は、「大祓」の一種で、罪や穢れを祓い、災厄を避けるための儀式です。

神職が唱える「大祓詞」を聞き、自分の穢れを写した「人形」を奉納したり、川や海に流したりします。

夏越の祓は、旧暦の6月30日、一年のちょうど真ん中に当たる日に執り行われていました。

現代では、6月30日に行う神社が多く、一年の前半のけじめとして定着しています。

夏越の祓は、暑さや疫病への対策的な側面が強く、一方、年末に行われる年越しの祓は、新しい年を迎えるための「仕切り直し」のような意味合いがあります。

どちらも生活に根ざした、古来からの知恵に基づいた大切な節目の行事です。

夏越の祓について、とても分かりやすく解説していただきありがとうございます!半年の節目として、自分の穢れを祓うって、なんだか気持ちが引き締まりますね。

茅の輪くぐり:厄除けと無病息災を願う伝統的な儀式

夏越の祓で何をする?

茅の輪くぐり&人形流し

次に、夏越の祓のメインイベントの一つである「茅の輪くぐり」について詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/06/24

✅ 「夏越の大祓」は、6月末に行われる神事で、一年間の穢れを祓い、無病息災を祈る行事です。その神事の中で行われるのが「茅の輪くぐり」で、茅で作った輪を3回くぐりながら、「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり」と唱えます。

✅ 茅の輪くぐりは、蘇民将来という人物の伝説に由来し、疫病退散のご利益があると言われています。また、明治時代に復活した神事であり、本来は旧暦の6月末日に行われていましたが、新暦に合わせて6月末日に行われるようになりました。

✅ 茅の輪くぐりの作法は神社によって異なりますが、基本的には左回り→右回り→左回りの順で、和歌を唱えながらくぐります。また、人形(ひとがた)と呼ばれる紙を用いて、自分の穢れを人形に移し、それを神社に納めることで、より効果的に穢れを祓うことができます。

さらに読む ⇒ほんまもん京都がわかるブログ出典/画像元: https://honmamonkyoto.com/nagoshi-chinowakuguri-2716茅の輪くぐりは、シンプルながらも深い意味を持つ儀式ですね。

作法をきちんと守って、実践したいです。

夏越の祓の主な行事は「茅の輪くぐり」と「人形流し」です。

「茅の輪くぐり」は、茅で作った大きな輪を左回り→右回り→左回りの順に3回くぐり、身を清めます。

茅の輪は厄除けや災難除けの力があると信じられており、くぐる際には、心の中で願い事を唱えるのが一般的です。

「人形流し」は、自分の身代わりとなる紙人形に名前を書き、体の悪い部分を撫でて穢れを移した後、川に流したり、かがり火で燃やしたりして厄払いを行います。

これは、自分の代わりに人形が災厄を受け持ってくれるという願いが込められています。

茅の輪くぐりは、かつて宮廷で行われていた「大祓」が民間で行われるようになったものです。

大祓は、伊邪那岐命が黄泉の国から戻った際に禊を行ったことに由来し、水による禊は祓において重要であったと考えられています。

当時、川で禊を行っていましたが、現代では手水を使って茅の輪をくぐるのが一般的です。

茅の輪くぐりの正しい作法は、手水舎で身を清め、唱え言葉を唱えながら茅の輪を8の字に3回くぐり抜けます。

唱え言葉は「祓へ給ひ清め給へ守り給ひ幸へ給へ」です。

茅の輪をくぐる際には、左足から左回りでくぐります。

これは神道の考え方で「進左退右」という作法に基づいています。

茅の輪くぐりの作法について、とても勉強になりました。正しい作法で、しっかりと厄除けをしたいです。

次のページを読む ⇒

夏の厄を祓い、心身を清める「夏越の祓」。茅の輪くぐりで健康を祈願!東京・京都の名社や、水無月、夏越ごはんも紹介。2025年は6月30日。