HSC不登校とは?原因と対応策を解説!(HSC、不登校、学校?)HSC不登校の理解とサポート:原因、特徴、対応策

繊細なHSC(Highly Sensitive Child)のお子さんが不登校になる原因を解き明かし、その克服法を解説。学校でのストレス、自己肯定感の低さ、周囲とのコミュニケーション問題…HSC特有の課題に寄り添い、親、学校、第三者の連携による具体的な解決策を提示します。子どもの特性を理解し、安心して成長できる環境を整え、未来への希望を育みましょう。

HSC 不登校への対応 家庭でのサポート

HSCの子が不登校に。自宅での過ごし方、どうすれば?

休息と役割、好きな事、学びを。

この章では、HSCの子どもたちが不登校になった際の、家庭での具体的なサポート方法を解説します。

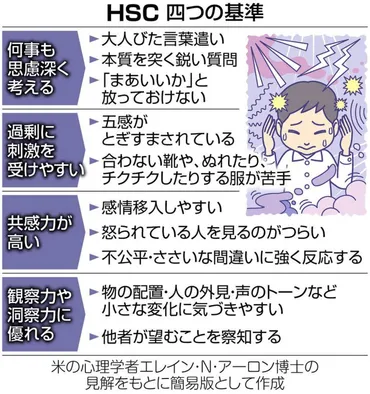

✅ HSCとは、Highly Sensitive Childの略で、生まれつき感受性の高い子供を指す。アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン氏が提唱した概念で、大人の場合はHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる。

✅ HSCの特徴は、深く物事を考え、刺激に過敏に反応し、感情表現が豊かで共感力が高く、些細な変化にも気づくこと。これらの特性は、学校生活における様々な刺激に対して疲れやストレスを感じやすく、登校渋りや不登校につながる可能性がある。

✅ HSCは病気や障がいではなく、生まれ持った気質であり、時間経過で治ったり、意識的に克服できるものではない。HSCは決して悪いものではなく、周りの人の気持ちに敏感で、優しさや温かさを理解しやすいという利点もある。

さらに読む ⇒ペアレンツキャンプ|小学生・中学生の不登校相談と解決支援出典/画像元: https://www.parents-camp.jp/blog/20231006/hsctofutoukounokanrensei/HSCの子どもたちが不登校になった場合、家庭でのサポートが非常に重要であることがよくわかりました。

色々な工夫が必要ですね。

HSCの子供が不登校になった場合、自宅では、休息を十分にとり、家の中で役割を持たせる、好きなことをさせて自信をつけさせる、勉強の機会を提供するなど、子供の心身の状態に合わせて過ごし方を工夫することが重要です。

HSCは、決して悪いことではありません。

むしろ、他者の気持ちに共感したり、異変にすぐに気づいたりできるなど、社会生活を送る上で欠かせない力を持っていると言えるでしょう。

HSCの特性を理解し、子供と良好な関係を築き、子供自身の可能性を引き出すことが大切です。

HSCの特性を理解し、子どものペースに合わせたサポートは、とても大切ですね。色々な工夫も参考になります。

HSCの子供たちの成長を支えるために

HSCの子供はどんな環境で成長できる?

理解と安心が不可欠

この章では、HSCの子供たちの成長を支えるために、親や教師がどのように関わっていくべきか、見ていきます。

✅ HSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)は、人一倍敏感な気質を持つ子どものことで、刺激に強く反応しやすくストレスを感じやすい。

✅ HSCは、慎重で控えめなため、学校では消極的と評価されがちだが、大人になるとその気質を生かして社会で活躍する可能性を秘めている。

✅ HSCの子どもが健やかに成長するためには、親や教師が彼らの特性を理解し、穏やかな環境を提供することが重要であり、無理強いするのではなく、失敗を許容するなど、安心できる空間を作る必要がある。

さらに読む ⇒東京すくすく子育て世代がつながる―東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/50330/HSCの子どもたちが安心して成長できる環境を整えることが、非常に大切ですね。

大人の理解とサポートが不可欠です。

HSCの子供は、周りの人に理解され、安心して過ごせる環境があれば、自分の持ち味を活かして成長することができます。

親は、焦らず子供のペースに寄り添い、彼らの個性を受け入れることが大切です。

HSCの子どもたちをサポートする上で、大人の理解が不可欠だと改めて感じました。焦らず、子供のペースに寄り添うことが大切ですね。

HSC不登校克服への道 連携とサポート

HSCの子どもは不登校になりやすい?克服方法は?

連携とサポートが重要です

この章では、HSC不登校を克服するための連携とサポートについて、具体的に解説します。

✅ HSC(感覚や人の気持ちに敏感すぎて、疲れやすかったり傷つきやすかったりする子ども)が不登校になりやすいのは、学校という環境がHSCにとって刺激が多すぎる、指示や罰が多く精神的な負担が大きい、社会生活の難しさを初めて実感するなど、様々な理由がある。

✅ HSCは、物事を深く考えたり、刺激に強く反応したり、感情に敏感で共感力が高く、些細な刺激にも気づきやすいという4つの特性を持っている。これらの特性が、学校生活での様々な場面でストレスとなり、不登校につながる可能性がある。

✅ HSCの子どもと親がそれぞれできる対処法として、親は子どもの気持ちを理解しようと努め、学校や先生との連携を密にする、子どものペースに合わせてサポートすることが重要である。子どもは、自分の気持ちを理解してくれる人に相談したり、自分のペースで学校生活を送るように工夫したり、自分の好きなことや得意なことで心を落ち着かせることで、不登校の克服に役立つ。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://sanyokai-clinic.com/kokoro/futoko-navi/?p=148HSCの子どもの不登校克服には、家庭、学校、そして第三者の連携が不可欠なのですね。

具体的な方法が詳しく説明されていて、参考になります。

HSC(Highly Sensitive Child)の子どもは、高い感受性ゆえに学校環境での過度な刺激やストレスにさらされ、不登校に陥りやすいです。

本記事では、HSCの子どもの不登校を乗り越えるための具体的な方法を、親と学校、そして第三者の連携を軸に解説します。

まず、HSCの特徴と不登校との関連性を理解することが重要です。

教室の騒音、人間関係の摩擦、学習プレッシャーなど、様々な要因が不登校につながります。

早期サインとしては、朝の体調不良、学校に関する会話の回避、集中力の低下などが挙げられます。

次に、HSCの子どもの内面を強化する方法として、自己肯定感の構築が重要です。

家庭では、子どもの努力や成功を認め、褒めることで自己肯定感を育みます。

興味や得意分野へのサポートも有効です。

学校との連携も不可欠です。

担任教師やスクールカウンセラーとの定期的なコミュニケーションを通じて、子どもの状況を共有し、静かな休憩スペースの提供や段階的な登校計画など、具体的な配慮を講じる必要があります。

最後に、段階的な学校復帰を支援します。

無理なく進められるよう、学校周辺の環境に慣れることから始め、徐々に校内での滞在時間を延ばし、最終的に通常授業への参加へと移行していきます。

本記事では、具体的な例や表を用いて、HSCの子どもの不登校を克服するための包括的なアプローチを紹介します。

家庭、学校、そして第三者の連携が不可欠であり、子どもが安心して学べる環境を構築することで、将来への希望ある道筋が開けていくことを示します。

HSCの子どもたちが、みんなで協力してサポートしていくことが重要ですね。学校との連携、段階的な復帰など、具体的な方法が参考になりました。

HSCと不登校の関係性、そして、その克服方法について、深く学ぶことができました。

周りの理解とサポートが大切ですね。

💡 HSCは、周りの刺激に敏感な子供の特性。不登校の原因を理解し、丁寧な対応が重要。

💡 家庭では、子どもの気持ちに寄り添い、安心できる環境を。学校との連携も不可欠。

💡 HSC不登校の克服には、家庭、学校、そして第三者の連携が不可欠。子供のペースに合わせたサポートを。