HSPと不登校の関係とは? 原因と対応策を徹底解説!HSP気質を持つ子どもの不登校問題

繊細で敏感な気質を持つHSPのお子さんが不登校になる原因と、親御さんのための具体的な対応策を解説! 周囲の刺激に敏感、自分に厳しい、感情表現が豊か…そんなHSPのお子さんを理解し、寄り添う方法とは? 自己肯定感を高め、小さな成功体験を積み重ねることで、不登校からの脱却をサポートします。専門家の視点も交え、HSPのお子さんとの向き合い方を詳しくご紹介。

HSPと不登校:深掘り

HSPの子どもはなぜ不登校になりやすい?

刺激過敏、完璧主義、他者との比較

HSPと不登校の関係をさらに深掘りして、理解を深めていきましょう。

✅ この記事は、HSP(Highly Sensitive Person)気質を持つ子どもの不登校について、その特徴、原因、対処法を解説しています。

✅ HSP気質を持つ子どもは、周りの環境への感受性が高く、刺激に敏感なため、不登校になりやすいと説明しています。また、不登校の原因として、周囲の雑音や変化へのストレス、自己批判、感情の過剰な反応などを挙げています。

✅ 記事では、HSP気質を持つ子どもへの接し方として、子どもの気持ちを理解し、共感すること、自己肯定感を育てること、そして正しい親子関係を築くことの重要性を強調しています。さらに、専門家への相談、子どもの感情を受け入れること、スキンシップなど具体的な対処法も紹介しています。

さらに読む ⇒【公式】不登校支援スダチ出典/画像元: https://sudachi.support/blog/futoukou/hsp/HSP気質を持つお子さんが不登校になりやすい理由と、具体的な対処法について、詳しく解説されていて、とても参考になります。

HSPの気質を持つお子さんが不登校になりやすい理由として、雑音や環境の変化にストレスを感じやすいこと、自分に厳しく他人と比較してしまうこと、外的要因でみんなと同じことが出来ないことなどを挙げています。

さらに、HSPのお子さんへの接し方として、HSPを正しく理解すること、子どもの気持ちを受け入れること、子どもの自己肯定感を育てることの重要性を強調しています。

HSPと不登校の関係について、深く掘り下げた内容で、勉強になりました。子供の気持ちを理解し、自己肯定感を育むことの重要性がよく理解できました。専門家への相談やスキンシップなど、具体的な対処法も参考になります。

HSPの特性とその対応

HSPの特徴は?

深く考え、刺激に敏感

HSPの特性とその対応策について、より詳しく見ていきましょう。

✅ この記事では、HSP気質を持つ子どもが学校環境に適応しにくい理由や、不登校に至る背景について解説しています。

✅ HSP気質を持つ子どもが学校生活を送る上でどのようにサポートしていけば良いか、親と学校の双方から具体的な対策を提案しています。

✅ HSP気質の理解と適切なサポートによって、子どもが自分の感受性を強みに変え、ストレスなく学校生活を送れるようになる可能性を示唆しています。

さらに読む ⇒不登校×教育心理ラボ出典/画像元: https://writer1129.com/highly-sensitive-person/HSPの特性を理解し、不登校への親御さんの対応策について、詳しく説明されていて、とても参考になりますね。

HSPの特性として、深く考える、過剰に刺激を受けやすい、感情反応の強さ、些細なことを察知するといった4つのポイントを挙げ、それぞれについて詳しく説明しています。

また、HSPのお子さんを持つ親御さんが、お子さんの不登校に対処するために、今のお子さまを受け入れること、決して怒らないこと、褒めること、原因を探ることの4つの対応策を提案しています。

HSPの特性とその対応について、非常に分かりやすく解説していただきありがとうございます。今のお子さまを受け入れること、決して怒らないこと、褒めること、原因を探るという対応策は、すぐにでも実践できることばかりで、大変参考になりました。

HSPと不登校:専門家の視点

不登校とHSPの関係は?

感覚過敏が原因です

専門家の視点から、HSPと不登校の関係について見ていきましょう。

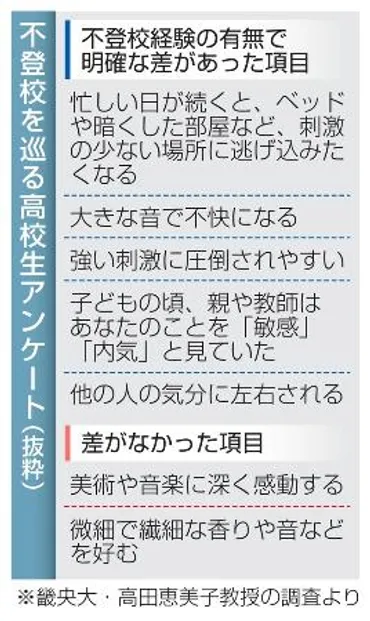

✅ 畿央大学の高田恵美子教授らの調査によると、不登校経験のある高校生は、感覚過敏、特に音や他人の気分に対してより敏感であることが明らかになりました。

✅ この調査は、奈良県内の高校に通う高校生47人を対象に行われ、不登校経験の有無と感覚処理感受性の関係を調べました。

✅ 調査の結果、不登校経験のある生徒は、感覚過敏の傾向が有意に高く、特に音や他人の気分に対する敏感さが顕著でした。美的感受性に関する質問では、両グループ間に有意な差は見られませんでした。

さらに読む ⇒北國新聞出典/画像元: https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1580262不登校の要因として「周囲への過敏性(HSP)」を解説しており、感覚過敏が回避行動へとつながり不登校につながるリスクを指摘している点が印象的でした。

児童心理司の藤原氏は、不登校や引きこもりの問題に取り組む中で、子どもたちが再び学校に戻れるよう支援する活動について説明しており、特に、不登校の要因の一つとして「周囲への過敏性(HSP)」に焦点を当て、その背景、特性、不登校との関連性を詳しく解説しています。

感覚過敏が回避行動へとつながり、不登校につながるリスクも指摘されています。

例えば、体育の授業で鉄棒の匂いが嫌で体育を休む、それが原因でクラスメートからの視線が気になるようになり、最終的に学校全体を避けるようになる、といったケースが考えられます。

このような事態を防ぐために、家庭では子どもの感覚に寄り添う環境作り、学校では先生との連携によるサポートなどが重要です。

専門家の視点からの分析、大変興味深かったです。HSPと不登校の関係について、様々な角度から深く理解することができました。特に、感覚過敏が回避行動につながるという点は、なるほどと納得しました。

HSPと不登校の関係について、様々な視点から解説し、理解を深めることができました。

HSPの特性を理解し、適切な対応をすることで、不登校を克服する手助けになるということを、改めて感じました。

💡 HSP/HSCは周囲の刺激に敏感で、不登校の原因となる可能性。自分に厳しく、周囲に合わせられない点が影響。

💡 HSPの子どもへの対応は、叱らずに気持ちを理解し、褒めて自己肯定感を高めること。安心できる環境づくりも大切。

💡 専門家の調査や意見も参考に、HSPと不登校の関係を多角的に考察。早期の対応が重要。