中学生の発達障害って?学校生活での困りごと、サポート方法を解説!発達障害の中学生、学校生活での困りごととサポート

中学校進学を機に、発達障害について理解を深めましょう。自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(SLD)、そして“グレーゾーン”の子どもたちが直面する困難と、学校生活での課題を解説。学習方法の工夫、親御さんのサポート、専門機関との連携など、具体的な対策を紹介し、子どもたちの自己肯定感を育み、可能性を広げるヒントをお届けします。

💡 発達障害は、ASD、ADHD、LDなどがあり、それぞれ異なる特性がある。外見からは分かりにくく、個別の対応が必要。

💡 学校生活においては、学習面、人間関係、学校システムへの適応で困難を感じる。具体的な特性を理解することが重要。

💡 家庭でのサポートや専門家との連携が不可欠。早期診断と学校生活での合理的配慮の活用が重要。

それでは、発達障害とは何か、中学生が直面する可能性のある困難、具体的なサポート方法について、詳しく見ていきましょう。

中学生の発達障害:理解と第一歩

発達障害、中学生が直面する課題とは?

ASD, ADHD, SLDなど多様な特性。

発達障害の基礎知識について説明します。

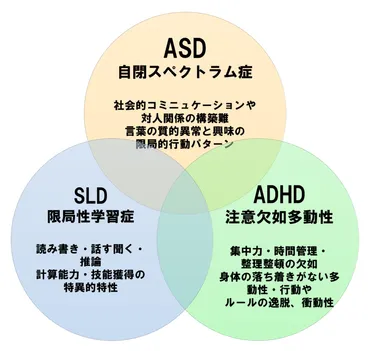

✅ 発達障害は、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD・SLD(限局性学習症)の3つのタイプに大別され、それぞれ異なる症状や特性を持つ。

✅ 発達障害は外見からは分かりにくく、幼少期から特性が現れ始めるが、年齢やライフステージによって困難さが顕在化し、診断される場合が多い。

✅ 発達障害のある人々が抱える困難を理解し、個々に合った対応をすることが重要である。この記事では、それぞれの障害の症状、特徴、および具体的な対応について解説している。

さらに読む ⇒LITALICO発達ナビ | 発達障害ポータルサイト出典/画像元: https://h-navi.jp/column/article/35027050それぞれの障害の特徴と、それによって生じる困難について、丁寧に解説されています。

理解を深める上で役立ちますね。

中学校に進学した子どもたちが直面する可能性のある発達障害について、その全体像を理解することから始めましょう。

発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の遅れであり、親の育て方の問題ではありません。

自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(SLD)といった種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。

ASDは対人関係やコミュニケーションの困難さ、特定のものへの強い興味、感覚過敏などを特徴とし、ADHDは不注意、多動性、衝動性が見られます。

SLDは特定の学習能力に困難を抱え、読み書きや計算に課題が出ることがあります。

また、発達障害の診断基準を満たさないものの特性が見られる「グレーゾーン」と呼ばれる状態も存在し、診断の有無に関わらず、適切なサポートを受けることが重要です。

発達障害の種類と特性について、分かりやすく説明されていて、とても勉強になりますね。周りの人たちへの理解を深めるために、もっと詳しく知りたいと思いました。

学校生活での困りごとと具体的な特性

中学生の発達障害、学校生活での困難は何?

学習、人間関係、適応で困難を感じる。

発達障害の様々な種類と、それぞれの中学生が抱えがちな困難について解説します。

✅ 神経発達症群(発達障害)は、ASD/ADHD/LDに加え、発達協調運動障害、常同運動障害、コミュニケーション症群、チック症群、知的障害など、8つの障害/症群で構成される。

✅ これらの障害は、幼児期には軽度で診断されず、成人期に社会参加することで症状が顕在化したり、人間関係の問題や精神的ストレスによって症状が悪化することがある。

✅ 各障害は、社会的相互作用の障害、知的障害、注意欠如・多動性、学習障害など、それぞれ異なる特徴を持ち、発症時期や重症度も様々である。

さらに読む ⇒メンタルケア研究室 | 対面心理療法3時間無料サービス-精神付添人出典/画像元: https://mentalcare-lab.com/ndd-8/学校生活での具体的な困りごとが、発達障害の特性と関連付けて説明されており、大変分かりやすいですね。

それぞれの障害特性に合わせた対応の必要性がよくわかります。

中学生は社会性が発達し、人間関係の構築やコミュニケーション能力が向上する時期ですが、発達障害を持つ子どもは、周囲との違いに悩むことがあります。

学校生活では、学習面、人間関係、学校システムへの適応で困難を感じることが多く、これらの困難は、それぞれ異なる発達障害の特性によって引き起こされる可能性があります。

例えば、ASDを持つ子どもは、コミュニケーションの難しさから、友達関係の構築に苦労したり、授業中の指示が理解しにくい場合があります。

ADHDを持つ子どもは、集中力の欠如や衝動的な行動により、授業に集中できなかったり、忘れ物が多くなることがあります。

SLDを持つ子どもは、読み書きや計算に困難を抱えるため、学業不振につながることがあります。

グレーゾーンの子どもたちも、診断がないため、学校や社会からの支援を受けにくいという課題を抱えがちです。

学校生活で抱える様々な困難が、障害の特性と結びつけて解説されているので、とても理解が深まります。具体的にどのようなサポートが必要なのか、さらに掘り下げて知りたいですね。

次のページを読む ⇒

中学生の発達障害、学習の悩みを解決!SLD、ADHD、ASDそれぞれの特性に合わせた学習支援と家庭でのサポートを紹介。自己肯定感を育み、未来への希望を灯そう。